對現代民眾來說,一天有 24 小時、 1,440 分鐘或 86,400 秒已經是人盡皆知的常識,許多計算時間的工具或與時間相關的業務也是以此為基礎進行發展。然而,近期卻有外媒報導稱,受到月球引力、氣候變遷與地球液態核心等多種因素影響,地球自轉的速度呈現出加快的趨勢,推測該現象不但可能加大人類計算時間的誤差,也可能對現代文明造成巨大的威脅。

根據美國《有線電視新聞網》( CNN ) 報導,國際地球自轉和參考系統服務以及美國海軍天文台聯合公布數據稱,受到地球自轉速度加快的影響,地球自轉一周定義出的「一天」時間也呈現縮短的趨勢,今年 7 月 10 日甚至成為人類史上有史以來「最短的一天」,比 24 小時少了約 1.36 毫秒。

現正最夯:藍白是台灣國防的逆行菩薩!謝金河點名軍工產業:也許成為帶動傳產升級力量

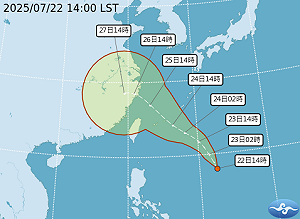

該報導也進一步引用數據指出,除了 7 月 10 日外, 7 月 22 日以及 8 月 5 日的時間也將出現大幅縮短的情形,分別縮短 1.34 毫秒以及 1.25 毫秒,破壞了人類對一天等於 86,400 秒的定義。該報導表示,雖然數毫秒的差異不會對人們的日常生活產生明顯的影響,但仍可能對電腦、衛星或其他會計算時間的精密儀器帶來巨大的衝擊。

報導稱,目前人類是使用原子鐘,也就是利用真空室內原子規律震盪的特性進行精確的計時,並將 450 個原子鐘經過的時間定義為「一天」,與地球的自轉速度無關。該報導認為,如果地球自轉速度逐漸加快,人們可能必須不斷調整原子鐘對「一天」的定義,否則依靠電子鐘精確定時的手機、電腦或各種精密儀器將失去精準判斷時間的能力,一點一滴地對人們的日常生活造成影響。

斯克里普斯海洋研究所的地球物理學名譽教授兼加州大學聖地牙哥分校地球物理學家鄧肯.阿格紐 ( Duncan Agnew ) 接受《 CNN 》專訪時指出,自從人類以原子鐘定義時間後,發現地球自轉的速度存在波動,且呈現逐漸加快的趨勢。

全站首選:民眾黨林子宇喊震懾「綠到出汁」汐止人影片瘋傳 翻開中選會選舉資料庫直接打臉

阿格紐稱,原先地球自轉速度定義的一天遠比 450 個原子鐘慢,因此人們制定了「閏秒」的制度,抵銷世界協調時間 ( UTC ) 與真實時間之間的差異,「但是自 2016 年起,再也沒有新增過任何閏秒,近期甚至可能因先前累積的閏秒被消耗殆盡,而出現『負閏秒』的奇異現象」。

針對為何地球自轉速度逐漸加快的問題,阿格紐回應表示,影響地球自轉周期的最主要因素,是「月球引力」以及「潮汐」。阿格紐表示,如果月球位於赤道上空,那地球的自轉速度將會逐漸轉慢,「但如果月球來到比較高的緯度時,地球自轉速度就會加快,與地球總角動量恆定有關」。

阿格紐也進一步指出,除了月球與潮汐外,全球暖化造成的冰川融化,也對地球自轉速度造成了較大的影響,「隨著海裡面的水越來越多,地球自轉速度將會逐漸減慢」,「如果沒有全球暖化,地球現在可能就已經面臨『負閏秒』的問題了」。

但瑞士蘇黎世聯邦理工學院的土木、環境與測繪工程系助理教授貝內特.索亞 ( Benedikt Soja ) 受訪時表示,全球暖化不只會影響地球的自轉速度,也可能改變地球的自轉軸,「如果人類不能改善全球暖化的問題,全球暖化將可能在本世紀末完全取代月球,成為影響地球自轉的主要原因」。

雖然全球暖化造成的海平面上升會降低地球自轉的速度,但有專家分析指出,全球暖化也可能導致地球自轉軸偏移等其他問題,「如果人們不能改善全球暖化的問題,該現象將在本世紀末取代月球,成為影響地球自轉的主要原因」。(示意圖) 圖:翻攝自 pixabay