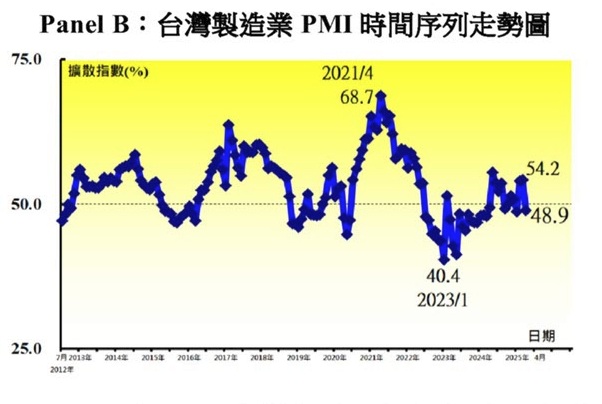

根據中華經濟研究院(CIER)5月2日發布的數據,2025年4月台灣製造業採購經理人指數(PMI)中斷連續兩個月擴張,轉為緊縮,指數下跌5.3個百分點至48.9%。此變化主要受到美國對等關稅政策的不確定性及中國大陸調整半導體原產地規則等影響,導致新增訂單與生產指數分別大跌9.3與8.3個百分點至47.5%,雙雙轉為緊縮。同時,人力僱用指數結束11個月擴張,跌至46.6%,創2023年9月以來最快緊縮速度。未來展望指數更驟降23.1個百分點至36.0%,為2020年2月新冠疫情後最大跌幅。

PMI五項組成指標顯示,新增訂單與生產急劇下滑是製造業轉弱主因,儘管供應商交貨時間連續第5個月上升(高於50%),原物料價格指數也連續第7個月上揚。六大產業中,電子暨光學產業雖放緩,仍以54.1%維持擴張,特別是AI高階製程與美國白名單封測供應鏈表現較佳;然而,其餘電子零組件業者多反映客戶觀望態度濃厚,關稅成本轉嫁未達共識。電力暨機械設備(51.4%)與食品暨紡織(51.3%)產業亦保持擴張,但交通工具(47.1%)、化學暨生技醫療(48.2%)與基礎原物料(48.7%)則陷入緊縮。

現正最夯:冬奧中國突破零金牌 謝金河批台灣部分人「愛別人國家、阻礙自己」

專家分析,美國宣布90天關稅暫緩期後,業者對未來景氣信心仍未回穩,反映在未來展望指數全面緊縮(20.0%-40.0%)。製造業因應不確定性,採取暫緩接單與人力僱用、調整供應鏈出口地與產能策略,以降低風險。彭博社報導指出,美國與中國大陸的政策動態將直接影響台灣第二季製造業表現,特別是出口導向的電子產業。中央銀行表示,將密切關注國際局勢,維持新台幣動態穩定,避免匯率波動加劇衝擊。