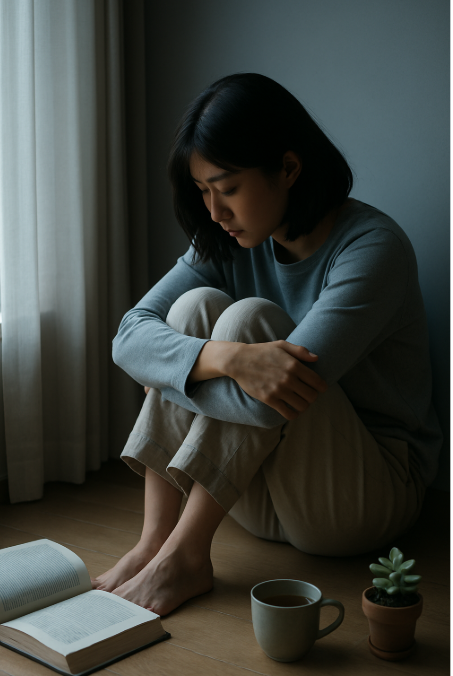

當情緒反覆擴大、越鑽越深時,並非單純心情問題,而是大腦內部的神經迴路失控。基因醫師張家銘今(28)日於臉書專頁「基因醫師張家銘」指出,最新科學研究揭露,大腦深處的外側韁核(Lateral Habenula)與情緒失控息息相關,覺察並理解自身情緒,才是避免陷入情緒黑洞的第一步。

張家銘表示,許多人有過這種經驗:原本只是小煩惱,卻越想越痛苦,一開始焦慮,後來沮喪、無力,最後彷彿被困在黑暗之中。即便明知道這樣無濟於事,卻仍停不下來。根據2025年發表於期刊《Cell》的研究,科學家首次以自由活動的小鼠模型,拍下壓力在大腦中引爆連鎖反應的過程。

當前熱搜:「橘子返台投案恐是真的」潘俊霖:家中長輩無法原諒柯文哲一家人

他指出,當壓力出現時,大腦外側韁核的星狀膠細胞(astrocyte)會首先被活化,如同被點燃的第一根火柴,隨即刺激周圍的神經元,再進一步喚醒藍斑核(Locus Coeruleus),促使大腦釋放大量正腎上腺素,啟動全面的警報機制。更關鍵的是,這股正腎上腺素會反過來強化星狀膠細胞的活性,形成情緒不斷放大的正回饋迴路。

張家銘解釋,這就是為何一點小煩惱,最終能演變成無法控制的情緒黑洞。並不是我們想太多,而是大腦中的細胞在彼此推動,使情緒越滾越大,讓人難以自拔。

他進一步指出,這條失控的情緒迴路與憂鬱症的發展密切相關。研究證實,只要打斷外側韁核星狀膠細胞的活化,便能中止整條情緒放大路徑,即使遭遇壓力,也較不易陷入絕望之中;反之,若放任這條路徑持續運作,即便是小小的挫折,也可能引發嚴重情緒崩潰。

全站首選:韓國瑜、江啟臣共同聲明:感謝美國國會關切國防預算 立法院將優先審議、促成跨黨派共識

張家銘提醒,情緒失控從來不是一瞬間發生的,而是從一個小念頭、一個小情緒,循環擴大而來。因此,最重要的是學會「覺察」。當發現自己反覆想著同一件事,情緒一波波湧上時,可以溫柔地對自己說:「也許,我正在進入那個失控的情緒迴路。」這樣的自我覺察,就是幫自己踩下剎車的第一步。

他強調,這不是抗拒或壓抑情緒,而是理解自己的感受,並溫柔地保護自己,不讓情緒繼續失控。理解大腦的運作,可以幫助我們用同理取代自責,明白並非自己太脆弱或放不下,而是生理機制在推動情緒,學會在情緒剛冒出時溫柔地停下來,是避免陷入情緒黑洞的關鍵。

張家銘最後指出,最好的療癒從來不是壓抑,而是從理解自己開始,當我們在心中溫柔地問一句:「我是不是又在鑽牛角尖了?」就已經為自己按下了重要的剎車鍵。