《馮光遠(儘量)回憶錄》連載第九篇,要來回憶老先生為什麼對他說了兩次:「光遠,這是一個成就」,以及他在報社工作近二十年寫給老先生的兩封信。

照電影的分類,「偽紀錄片」在上個世紀有一個正式的講法,為「pseudo-documentary」,如果要舉例子,伍迪·艾倫的《變色龍》(Zelig)是一個最好的作品。不過我後來也會用 mockumentary 這個由「mock」 與「documentary」混合而成的詞,覺得更傳神。

現正最夯:逼江啟臣吞下?黃士修揭楊瓊瓔洩民調期程盤算:就問黨中央管不管

欣賞「偽紀錄片」《為人民服務》(1998)

《為人民服務》於 1998 年發表,在 1996 年台灣第一次民選總統競選期間拍成。《為人民服務》在公開放映前,我與老先生的秘書聯繫,邀請喜歡看電影的余先生在私人放映室看電影試片。

老先生欣然允諾,於是,我利用休假、請假拍成的電影,就這麼大方地請老先生欣賞。電影試片間大約有二十個位子,陪余先生一起來看試片的,為中時編輯部幾位主管以及老先生辦公室的秘書等。電影放映中,我一直緊張地注意老先生的反應,發現他非常投入,知道這部極其前衛的惡搞電影,完全難不倒他,心中大石落下。

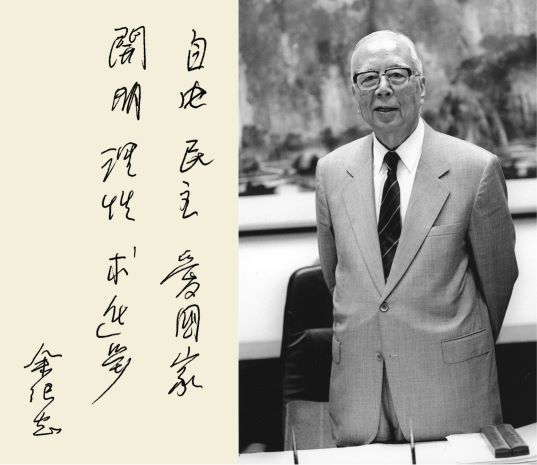

電影看完,視看電影為日常生活一部份的余先生簡單地跟我說,「光遠,這是一個成就。」1998 年,余先生 88 歲,這句話的意義於我而言,一是,老先生一輩子對於文化的投入,始終不輟且高度理解;二是,老先生愛才惜才,我從自己的遭遇裡,充分感受到老先生對我的愛護與照顧。

當前熱搜:「藍白立委會一直擋國防特別預算到美國出面」吳嘉隆:在等下台階

其實,「光遠,這是一個成就。」這句話,兩年之後,老先生又對我說了一遍。

九十歲,仍然動腦不斷,學習不輟

2000 年,年初,有一天晚上,我在上班的文化新聞中心一走道上,遇見余先生。因為平常都沒有機會與老先生見面,那晚,老先生難得看到我,先是楞了一下,然後便請隨行保全同仁將走道上一間小會議室打開,「光遠,我們聊一下。」老先生說。

於是,一場為時幾近兩小時的聊天就在小房間展開。老先生開門見山地問我,「光遠,你對網路熟嗎?」我回老先生,還算熟。余先生於是又提出一個問題,這個問題,就茲事體大了,因為老先生問我,要如何讓年輕人對中國時報有興趣,而且,這工作如果是從他們習慣使用的網路著手的話?

現在回想,老先生真的是一輩子都在思考與新聞、與報社發展有關的事,那年,他九十歲,仍然動腦不斷,學習不輟。那一次與老先生聊天的經驗,一直留在記憶裡,因為和隨後自己的作品有關。

我當時回老先生的話,我說,年輕人親近網路,因為網路提供的資訊與他們更加相關,所以如果要從網路展開對年輕人的行銷、招募,我會建議設立一個從年輕人觀點出發的新聞網站,讓年輕人熟悉由報社同仁主導的、從自由民主價值觀點出發的新聞,一旦他們習慣看中時報系的新聞,待他們成人之後想買報紙,自然會買《中國時報》。

我的敘述應該打動了老先生,他隨後問了一些比較細瑣的問題,說明了他的思路也一直在這個議題上順著上述的邏輯進行著。比方說,我問老先生,如果在網路上成立了這麼一個針對青少年的新聞網站,名稱可不可以也脫離「中國時報」這四個字來思考,老先生毫不猶豫地說,完全沒有問題。

那晚聊天結束前,我記得,老先生只跟我說了兩個數目,建制費用為五百萬,時間為三個月,其餘,就是我的事了。

第一個青少年新聞網站:YBomb

我也沒有辜負老先生的期望,2000 年農曆年前聊天的事,四月底網路上線,一個名為「YBomb」的青少年新聞網站成立。這個網站除了我年紀稍長,其餘編輯部同仁平均年齡二十多歲而已,至於記者,則由校園招募而來,年紀更輕。

幾十位校園記者,散布於海外的十多人幾乎都是至各洲留學的留學生;台灣的二三十位同學,則都是各大學校刊或新聞、大傳相關科系的學生,平均年齡二十出頭。

網站上線前幾天,余先生偕同余媽媽以及余二小姐到內湖的時報大樓 YBomb 編輯部,聽我對這個網站的簡介。我請同仁在電腦上一頁一頁地展示這個網站的頁面編排與內容,老先生一家興味盎然地看著,當結束時,我第二次聽到老先生對我說,「光遠,這是一個成就」。

至今,想到那一幕,我仍舊充滿溫暖、驕傲,一個不按牌理出牌的新聞人如我,一輩子過著一種嬉皮的生活,在一個很多人以紀律之名對我進行約束、鬥爭的環境裡,余老先生總是給我機會,讓我發揮,而我能回報中時體系,就是用最好的創作了。

報社工作近二十年,寫給老先生的第二封信

YBomb 網站在當年十月左右,得了由行政院資策會舉辦,有「台灣網路奧斯卡」之稱的一個競賽獎項,名稱好像是「最佳社會服務網站」之類的,我不太記得,因為這種事我不太在乎。不過隨後,馬上有大事發生,這獎的獎座成為我詢問的目標。

因為網路編輯部,屬中時體系的一個叫鄭家鐘的官僚所管,此人在我眼裡,就是報系養的典型「鬥爭型」官僚,所以從來不太搭理他。不料才得獎不久,我就被要求辭去總編輯,其實,得了獎,任務完成,走人也是當然,反正我是兼職。

把獎座還給報社

不過,因為始終沒有見到獎座,知道他們應該是想撈這個功勞,於是很不客氣的跟這個姓鄭的說,「獎座呢?獎座還給我,我就走人。」第二天還是第三天,獎座就「找到了」,我依承諾辭職。

回到大理街,我寫了封長信跟老先生報告整個網站從開站到得獎的過程,並且把獎座還給報社,因為這本是報社的榮譽與資產。

我對那封信特別有感,因為在信中,我將自己對老先生的感激之情,毫不保留地報告給他老人家,我尤其感恩老先生對我「於宏偉報社大廈之旁私自加蓋一間名為給我報報的違章建築」的容忍,感恩老先生對「娛樂週報」的堅定支持。

那封信其實是我在報社工作近二十年,寫給老先生的第二封信。第一封信比較離奇,起因於看不慣上述的那個叫李梅齡的主管,欺負同仁李維菁與陳文芬,逼得這兩位有才氣也有個性的同仁只好辭職,我於是寫了封信給老先生,請老先生主持公道。那封信在報社很有名,因為有三十多位中高階主管(包括五六位副總編輯)也連署簽了名。

兩封信讓我見到,老先生容忍我的,不僅是我的創作堅持,更是對事不對人的倔強脾氣。

你─們─要─勇─敢!

老先生於二零零二年四月仙逝,我隨後也很有自知之明地辭了職,因為一直默默照顧我的人走了,我也不想花心思在編務、創作之外,跟閒雜人鬥爭。

雖然離開報社,可是,老先生對我的影響始終讓我覺得,身為受余先生照顧、栽培的新聞人,我對台灣的新聞環境、文化發展,還是要不斷地關心、介入。

這也是為什麼,2013 年初,當我得知文化部長龍應台,竟然提名當年曾經照顧她的中時總編輯黃肇松,為第五屆公共電視台的董事時,怒不可遏地寫了封公開信痛罵龍應台及黃肇松。

那封信很長,我詳述了為什麼黃肇松這個我的前長官、台灣置入性行銷的發明者,不適合擔任公視的董事職位,為什麼龍應台這個曾經痛批狗腿文化的前報社作家,今天竟然搖身一變成為當年痛罵的對象。

當時,馬金體制當道,一堆人都嚐過被金溥聰這東西狂告濫訴的無奈,凡對當時台灣政治氛圍稍有認識者,對馬金體制之胡作非為,無不摸摸鼻子不敢攖其鋒。

可是我還是不識好歹地寫了封長文痛批,因為在我心裡,老先生曾經對我們的砥礪,我是永遠會記著的。

有五個字,曾經出現在許多報系同仁桌上的一塊水晶紙鎮上,那五個字,就是余老先生早先對同仁們的訓勉。

你─們─要─勇─敢!

今天,我可以很驕傲地跟余先生報告,「老先生,我做到了!」

關於【馮光遠(儘量)回憶錄】

「馮哥(我們都這麼叫馮光遠),你有講不完的故事,寫個回憶錄吧?!」

他半開玩笑又不失真實地說道:「寫回憶錄的人,多少有些自戀耶」

看來他拒絕。

「回憶應該是紀實,寫得開心,不小心就虛構起來了。」他繼續說道。

「沒關係,寫多少是多少,太…真實,大家壓力也大。」我們小心地應著。

「好,那我就儘量囉!」馮哥啜飲著泥煤威士忌,邊回答。

《馮光遠(儘量)回憶錄》企劃於焉形成。

這是兩年前的事。

不過,認識馮哥都知道,他已經很「儘量」了。

作者:馮光遠,曾任記者、作家、編劇、攝影、劇場工作者及政治人物,《中國時報》主筆、副總編輯。馮也是《給我報報》、憲政公民團創辦人,也曾受聘金石堂書店擔任行銷創意總監,主持電視評論節目及發表幽默與政治諷刺文章。作品《囍宴》獲金馬獎最佳編劇。