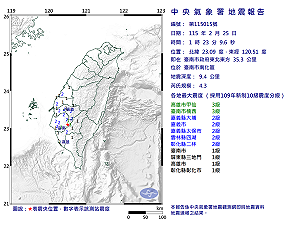

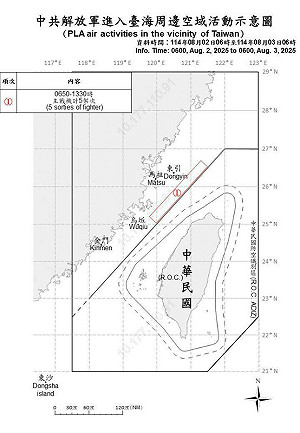

台灣作為一個高度依賴進口能源的島嶼,其能源安全在戰時情境下面臨極大挑戰,尤其是在中國可能發動的海上封鎖或精確打擊下。美國戰略暨國際研究中心(CSIS)7月底發布最新報告指出,中國若對台實施封鎖,初期可能動用海警與海上民兵以「執法」名義包圍台灣,攔截進出船隻,導致能源與物資運輸中斷。根據模擬,台灣的天然氣儲量僅能支撐約10天,煤炭約7週,石油約20週,這顯示能源儲備的脆弱性。加上今年5月17日,台灣正式走入「無核家園」,同時也陷入是不是要「飲鴆止渴」的兩難窘境。

台灣能源結構的脆弱性與戰時挑戰能源高度依賴進口與儲備不足

台灣98%的能源仰賴進口,2024年電力結構中,燃煤占39.3%,液化天然氣(LNG)占42.4%,再生能源占11.6%,核能僅占4.2%。核三停役後,核能占比歸零,進一步加重對進口化石燃料的依賴。根據美國戰略暨國際研究中心報告,若中國發動海上封鎖,台灣天然氣儲量僅能支撐約10天。10天的天然氣儲備極限意味著電力系統在封鎖初期即面臨崩潰風險。民間兵推「2025TTX」模擬中國攔截LNG運輸船,將導致天然氣供應中斷超過10天,進一步印證了這一脆弱性。

現正最夯:「以一敵三」對峙外艦47小時! 西沙衝突 中國稱長沙號主副砲掛彈、導彈通電

集中式電網與基礎設施的弱點

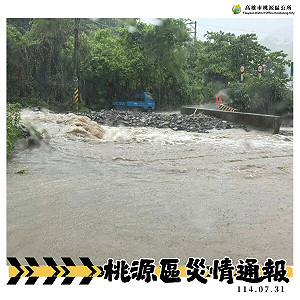

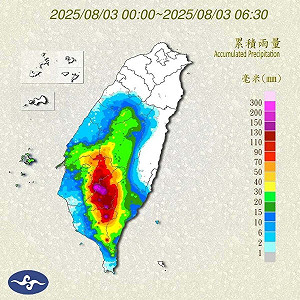

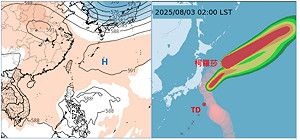

台灣電力系統高度集中,78%電力來自熱力發電(燃煤、燃氣),且15處關鍵電力設施與10個通訊站多集中於北部。中國軍事雜誌《艦船知識》今年5月就有文章指出,若中國對3座主要變電站發動精確打擊,北台灣有99.7%的機率全面停電,連鎖效應可能導致全島電力、通訊、交通與供水系統崩潰。對照2025年7月颱風丹娜絲重創南台灣,3座電塔倒塌導致71萬戶停電,嘉義、台南電力與電信中斷數日,暴露電網修復的緩慢與脆弱性。若戰時遭受類似颱風的破壞或更嚴重的精確打擊,修復時間可能延長數倍,進一步加劇能源危機。

核三停役的影響

2025年5月17日,第三核能發電廠(核三)二號機因運轉執照到期正式停機,台灣進入「非核家園」時代,核能發電占比降至0%。三天後,立法院於5月20日通過「重啟核三公投案」,定於2025年8月23日舉行全國性公民投票,公投主文為:「您是否同意第三核能發電廠經主管機關同意確認無安全疑慮後,繼續運轉?」公投由民眾黨提出,以回應能源需求攀升及戰時能源安全的挑戰。立法院也於5月13日修訂《核子反應器設施管制法》,為核電廠延役及重啟提供法源依據。核三停役使台灣失去穩定、低碳的電力來源。核能發電具有不受天氣影響、燃料儲備較易的特點,適合戰時需求。核三二號機停役後,台灣電力結構更加依賴進口LNG與燃煤,增加了對海上運輸的依賴。CSIS報告指出,能源與商船運輸是台灣生存命脈,一旦中斷,工業、民用與國防運作將迅速陷入困境。

戰時能源缺乏的潛在影響電力短缺與連鎖效應

若中國實施海上封鎖,切斷LNG與煤炭進口,台灣電力系統將在10天內面臨嚴重短缺。颱風丹娜絲期間,嘉義新塭光電案場等33處光電設施受損,再生能源無法穩定供電,顯示其在極端情況下的局限性。戰時若再加上無人機或飛彈攻擊超高壓變電站,電力系統可能全面崩潰,導致通訊中斷、交通停擺、醫療服務延遲及物資短缺。CSIS報告強調,雖然糧食儲備短期無虞,但能源危機將引發社會秩序崩潰,經濟損失難以估計。

當前熱搜:高金素梅涉貪風暴擴大!藉辦活動灌水重複請款破千萬 還燒到張瓊姿

社會與國防影響

能源缺乏將削弱台灣的國防能力。電力中斷影響軍事指揮系統、雷達與武器運作,通訊癱瘓則阻礙應急協調。颱風丹娜絲期間,電信中斷已導致災區資訊傳遞受阻,若戰時通訊全面癱瘓,軍民協同能力將大幅下降。此外,台灣作為全球半導體供應鏈核心,能源危機將影響晶圓廠運作,進而衝擊全球經濟,增加國際干預的壓力,但救援的時間與規模難以預測。

核三重啟公投對戰時能源安全的影響公投背景與爭議

核三重啟公投由台灣民眾黨提出,反映對能源需求攀升與戰時風險的擔憂。正方論點強調核能的低碳穩定性,認為其能降低對進口能源的依賴,並引用輝達(NVIDIA)執行長黃仁勳的說法:「台灣絕對要投資核能」。反方則聚焦地質風險(核三廠位於地震頻發的恆春斷層帶)、核廢料處理難題及高昂的重啟成本(估計千億元,需3.5年檢核與設備更新)。公投若通過,需台電提出申請,並通過核安與環評審查,實際重啟仍需數年。若未通過,兩年內不得再次提出類似公投。

核能對戰時能源安全的潛力

核能發電穩定且燃料儲備相對容易(核燃料棒可儲存數年),能大幅減輕海上封鎖的影響。美國海軍情報局前指揮官史都德曼(Mike Studeman),7月23日在美國國會聽證會上表示,「台灣至少要擁有一座核電廠」;華裔諾貝爾物理學獎得主朱棣文(Steven Chu)則在《外交事務》(Foreign Affairs)雜誌撰文,建議台灣至少保留一座核電廠,以確保能源安全。若核三重啟成功,其950兆瓦的發電容量可提供約4-5%的電力需求,緩解戰時LNG斷供的壓力。但現實上,重啟還需克服技術挑戰(老舊反應爐安全風險)、社會反對(屏東環團抗議)及核廢料處理問題(目前堆積於燃料池)。

短期與長期影響

即使公投於8月23日通過,核三重啟需數年準備,無法立即應對戰時危機。短期內,台灣仍需依賴現有儲備與再生能源,但後者如離岸風電在颱風或戰時攻擊下易受損(颱風丹娜絲案例)。長期來看,核能可作為過渡能源,結合再生能源與微電網,增強戰時韌性。然而,公投的非約束性及台電是否提出申請的不確定性,使重啟前景充滿變數。

台灣能否抵禦中國攻擊?現有應對能力的局限

核三停役後,台灣能源結構更依賴進口化石燃料,10天的天然氣儲備極限使其難以抵禦長期封鎖。颱風丹娜絲暴露的電網脆弱性顯示,戰時若關鍵設施受攻擊,修復時間可能長達數週甚至數月。再生能源雖在平時有進展(2022年占8.3%,2024年11.6%),但無法提供穩定的戰時電力。國際支援(如美國反制封鎖)受地緣政治與時間限制,難以及時到位。

以現實狀況分析有下列當務之急:

增加儲備與分散化:擴建LNG與煤炭儲存設施,延長應急時間;推廣分散式微電網,降低對集中電網的依賴。

基礎設施防護:部署反無人機與反飛彈系統,保護變電站與通訊設施;參考颱風丹娜絲,強化災後修復能力。

核能與再生能源並進:若公投通過,加速核三重啟審查,同時探索小型模組化核反應爐(SMR);長期投資地熱與氫能,提升再生能源穩定性。

國際合作:與美、日、澳建立能源應急機制,確保戰時運輸通道。

不是唱衰!請面對現實!

核三停役使台灣進入無核電時代,加劇了戰時能源安全的脆弱性。CSIS報告顯示,中國若實施海上封鎖,台灣10天的天然氣儲量將迅速耗盡,集中式電網在精確打擊下可能全面癱瘓。颱風丹娜絲的經驗證實,電力與通訊中斷將引發連鎖危機,戰時後果更不堪設想。8月23日的核三重啟公投若通過,可為長期能源安全提供過渡方案,但短期內無法改變儲備不足與電網脆弱的現狀。台灣需加速能源多元化、基礎設施防護及國際合作,才能在潛在衝突中提升生存能力。否則,以現有條件,台灣難以抵禦中國長期封鎖或精確打擊的衝擊。