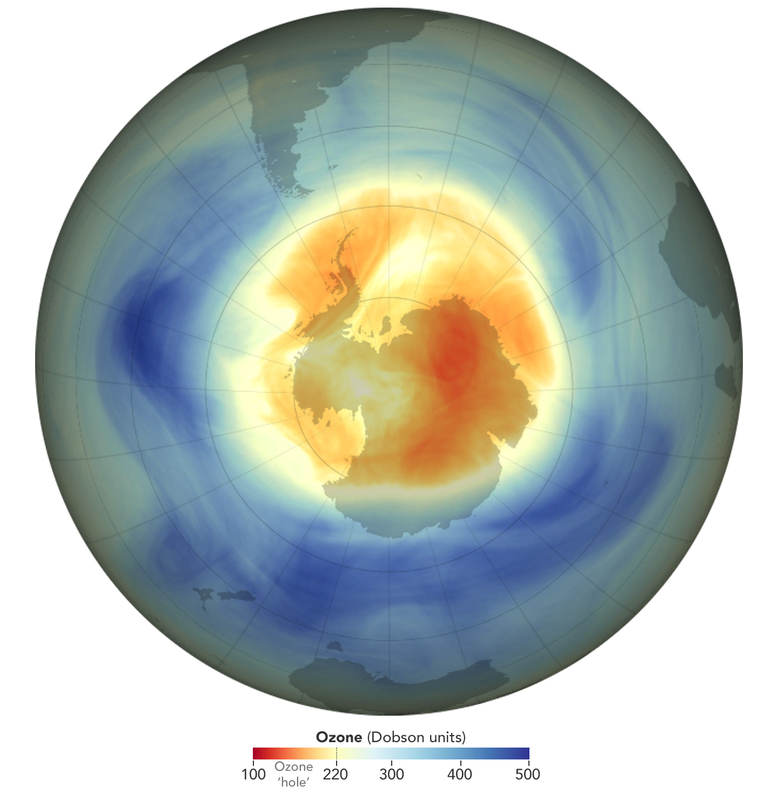

近期美國國家海洋暨大氣總署(NOAA)與美國太空總署(NASA)共同發布報告,表示臭氧層破洞已得到顯著改善,2025 年南極上空的破洞是自 1992 年以來第五小的一次,也就是〈蒙特婁議定書〉這項里程碑式協議簽署的那一年。

〈蒙特婁議定書〉旨在透過限制氟氯碳化物,阻止其對臭氧層的破壞。臭氧層可吸收游離輻射和有害紫外線(UV),其存在對地球生物和人類健康至關重要,並可降低皮膚癌與白內障的發病率。

全站首選:中國勞動力不足?《CNN》評論分析:下一個解決方案是「這個」

在 NOAA 與 NASA 於昨日(24)公開的文章中提到,臭氧層耗損高峰期在 9 月 7 日至 10 月 13 日之間,今年的破洞在 9 月 9 日達到全年最大單日範圍,達 883 萬平方英里(2286 萬平方公里)。該數據比 2006 年觀察到的有史以來最大破洞小約30%,當時該洞平均面積為1027萬平方英里(2660萬平方公里)。

自2000年左右達到高峰以來,南極平流層中破壞臭氧層的物質濃度,相較於破洞出現前已下降約三分之一。依據氣象氣球的資料,2025 年南極點上方的臭氧層於 10 月 6 日達到最低濃度 147 多布森單位(Dobson unit),高於南極點有史以來最低的數值,2006 年 10 月的 92 個多布森單位,該數值在 1979 年前從未被發現低於 220。

馬里蘭大學資深科學家、NASA 臭氧研究團隊長期領導人保羅.紐曼(Paul Newman)表示,臭氧層破洞面積已比 21 世紀初更小,而今年的監測顯示,蒙特婁議定書及其後續修訂的,對於破壞臭氧層化學物質的管制,正推動臭氧層逐步恢復。而隨著全球各國以危害較低的替代品,取代破壞臭氧層的物質,科學家預測南極上的臭氧層破洞可能會在 2060 年代末期縮小,有望在本世紀中完全恢復。