花蓮光復鄉因堰塞湖潰決成泥海,釀18死,短短數日吸引大批志工投入清淤,被居民稱為「鏟子超人」。英國《衛報》形容火車載志工湧入災區的場景動人。不過也有居民抱怨,災後3天未見政府身影,反倒是志工天未亮就從台南趕來。

《衛報》報導指出,這場悲劇的根源來自颱風樺加沙。當時外圍豪雨引發山崩,阻斷馬太鞍溪河道形成堰塞湖,最終在決堤瞬間釋放15.4萬噸洪水與泥沙。街區被淹沒,高中操場積泥超過1公尺,部分房屋遭到滅頂。罹難者多半是行動緩慢的長者,來不及逃生。

當前熱搜:中國網軍4千帳戶攻擊高市早苗 矢板明夫:台日兩國正面對相同挑戰

光復鄉的災後第一個週末,湧進了超過3萬名志工,人數是當地居民的4倍。這群「鏟子超人」來自社會各階層,包括學生、僧侶、退休人員、健身愛好者、外籍移工、親子檔家庭,甚至不乏專程前來的遊客。他們響應社群媒體的號召,熱情投入救援行列。為了應對龐大人潮,台鐵特別加開班次協助疏運,同時軍警單位也進駐災區協助維持秩序。慈濟基金會動員了近萬名志工投入支援,現場不時傳來高亢的「加油!」聲。

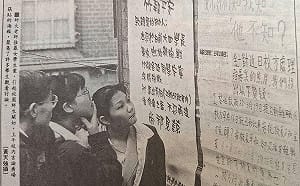

《衛報》指出,許多居民事前毫無警覺,街上商店餐廳照常營業,讓長者誤以為無礙。有人在用餐時驚見洪水衝來,匆忙逃上2樓才倖存,也有人因堅持不撤離而罹難。事後災民認為,若當局能逐戶提醒,避免有人錯過廣播或簡訊,或許能降低死亡數。在熱鬧的志工潮背後,也有當地居民表達不滿,一位王姓居民對衛報表示,災後已經3天了,卻沒看到任何政府人員出現,「反倒是志工天還沒亮就抵達,他們說特地從台南趕來。」

針對災前撤離行動的成效,《衛報》內容指出,中央與地方政府之間亦出現相互歸咎的情況。中央災害應變中心指出,當局已提前發布紅色警戒與疏散通知;然而,縣政府方面則批評中央擴大疏散的指令發布過晚,且當時僅要求民眾避難至2樓,並未強制執行撤離措施。對此,中央則重申已多次提出預警,並強調依法規,強制撤離的執行責任應歸屬地方縣府。