許多民眾關心「是不是要多吃點鋅,腦袋才不會退化?」,認為補充鋅有助於預防失智症或帕金森氏症。對此,基因醫師張家銘提出警告,鋅對於大腦健康是一把「雙面刃」,缺乏時會影響腦細胞運作,然而一旦過量,反而可能成為推動大腦走向退化的元兇。他強調,大腦需要的不是「越多越好」,而是「剛剛好」的精準平衡。

張家銘表示,鋅是大腦不可或缺的微量元素,就像守門員,能幫助記憶、情緒與學習正常運作。濃度正常時,鋅能清除多餘自由基(ROS),降低發炎,維持腦部穩定。然而,他說明,一旦濃度過高,鋅會和α-突觸核蛋白(α-synuclein)結合,使蛋白質發生錯誤折疊,形成「路易小體」,進而破壞粒線體,造成腦細胞凋亡,這正是帕金森氏症與路易體失智的重要病變。

全站首選:玄鷲山高邑雲天宮元宵節解國運籤 副爐主揹轎謝恩行腳訪58友宮

張家銘指出,研究已證實鋅的效應如同走鋼索。濃度低時,它能協助伴護蛋白維持α-突觸核蛋白正常結構,避免錯誤折疊;濃度一旦升高,卻會加速纖維化。他強調:「所以大腦需要的不是『越多越好』,而是『剛剛好』。」他將鋅比喻為煮湯時的鹽巴,少了沒味道,多了則苦澀難下。

談到日常飲食,張家銘提醒,不必急著買高劑量保健品,天然食物才是最佳來源。牡蠣、南瓜子、腰果、全穀類與黑巧克力,都能提供穩定鋅的補充。他說明,缺鋅會導致注意力不集中、免疫力下降與情緒不穩,但過量則會讓腦細胞受損,因此「真正該追求的不是『有吃就好』,而是『平衡』」。

至於多少才算適量,張家銘指出,依國民健康署建議,男性每日需要約15毫克,女性約12毫克,而成人每日攝取上限為35毫克。超過這個劑量,長期下來可能影響其他礦物質代謝,甚至引發中毒。從腦部角度來看,研究顯示黑質與突觸小泡周邊鋅濃度維持在10–50微莫耳(µM)能發揮保護作用,但若超過100微莫耳,就可能促使蛋白質錯誤折疊並加劇神經退化。

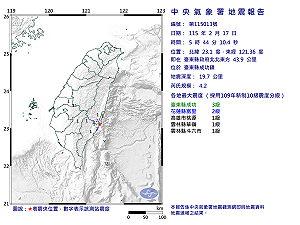

現正最夯:快訊》05:44臺東縣成功鎮發生規模4.2有感地震 最大震度臺東縣成功3級

他舉例,兩三顆牡蠣就能補足一日所需鋅,一小把約30公克的南瓜子則含有2.5–3毫克鋅。如果日常飲食已涵蓋海鮮與堅果,再額外補充高劑量保健品,很容易超標。因此他再次提醒,與其「拼命加碼」,不如保持飲食多樣化、均衡攝取,才是守護大腦的安全之道。

張家銘最後強調,營養素不會單獨作用,而是與基因及生活方式共同影響健康。「鋅教會我們一件事:健康不是拼命加碼,而是學會拿捏。因為大腦要的不是更多,而是剛剛好。」