一場因太陽活動引發的中度地磁風暴於台灣時間今(2)日凌晨2時起影響地球,預計持續長達24小時。 中央氣象署指出,此次磁暴可能對衛星導航及無線電通訊造成短暫干擾。 同時,有醫師引述多項研究,提醒具電磁敏感體質的民眾,留意可能出現的潛在健康風險。

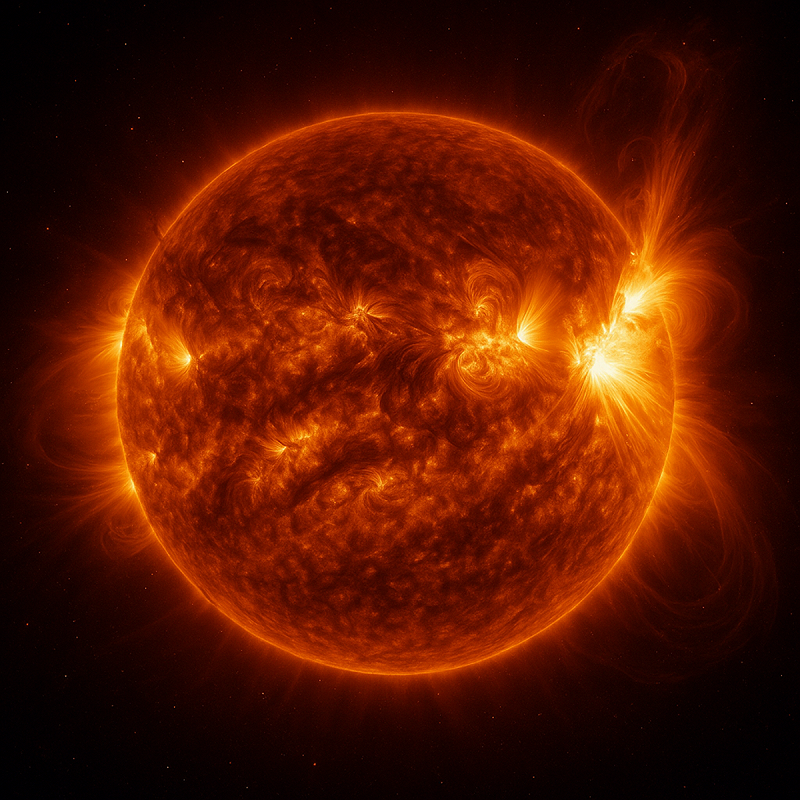

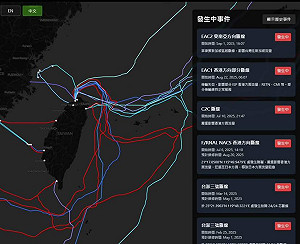

根據中央氣象署的說明,本次地磁擾動源於太陽表面活躍區(AR4199)於8月31日發生的一次長延時M級太陽閃焰,並伴隨顯著的日冕物質拋射(CME)。 這股夾帶大量帶電粒子的太陽風在今日抵達近地太空環境,導致地球磁場發生擾動。美國國家海洋暨大氣總署(NOAA)的模式分析預測,此次磁暴最大規模可能短暫達到「中度磁暴」(G3)等級。

當前熱搜:玄鷲山高邑雲天宮元宵節解國運籤 副爐主揹轎謝恩行腳訪58友宮

除了可能影響高頻及低頻無線電通訊外,磁緯50度以上的地區,如北歐、英國及美國與阿拉斯加交界等地,有機會觀賞到極光。 氣象署表示,民眾日常使用的藍牙、WiFi等因波長不同,不會受到影響。

基因醫師張家銘曾在臉書上發文提醒,強烈的地磁風暴影響不僅限於通訊,也會對人體造成挑戰。過去十年,來自芬蘭、俄羅斯、美國、日本的研究團隊相繼證實:強烈的地磁擾動會干擾自律神經、心血管系統與睡眠節律。這些發現並非假說,而是透過心率變異性檢測、長期追蹤統計與電生理觀察等方式層層驗證的科學結果。

張家銘指出,磁暴可能造成導航錯亂,也會讓心臟節律失調。若這幾天出現心跳加快、血壓升高或心悸,不必過度驚訝。根據系統性文獻回顧,強烈地磁風暴期間,心肌梗塞、急性冠心症與中風風險平均提高25%至60%。

現正最夯:快訊》05:44臺東縣成功鎮發生規模4.2有感地震 最大震度臺東縣成功3級

原因在於磁場擾動會干擾交感神經,導致血壓上升、心跳不規則。對於已有高血壓、心律不整或動脈硬化的族群,更是一種隱形威脅。這不是個案經驗,而是超過六項大型國際研究的統計結論。

除了心臟,地磁變化也會影響褪黑激素的生成。這種激素主導入睡、情緒與生理時鐘。在磁暴來臨時,研究觀察到受試者腦波變化、REM睡眠比例下降、焦躁情緒增加等情況。這些都來自嚴謹的實驗與生理監測,而非主觀感受。因此,不少人會在磁暴期間感到「心浮氣躁、難以入睡」,甚至短暫出現記憶模糊或注意力下降。

為何有人無感?張家銘解釋,並非所有人都會受影響,有些人則特別容易出現症狀,科學上稱為「電磁敏感體質」(electromagnetic hypersensitivity)。研究發現,這類族群對極低頻磁場(elf-mfs)反應尤其明顯,在磁場擾動時常出現:

1. 頭暈、頭痛

2. 胸悶、心悸

3. 失眠、夢多、睡眠中斷

4. 情緒波動、思緒混亂

張家銘也以多篇國際研究與醫療建議為基礎,提出幾項方法,幫助民眾維持健康:

1. 維持規律作息,幫助晝夜節律穩定

2. 避免夜間長時間暴露在藍光或螢光燈下,以利褪黑激素生成

3. 補充鎂、鉀、omega-3脂肪酸,協助調節心律與神經活動

4. 每天進行冥想、深呼吸、輕運動,降低交感神經張力

5. 電磁敏感族群可減少電子設備長時間使用,多親近自然環境

這些方法並非坊間傳說,而是來自多篇科學期刊的實驗與數據,對改善自律神經、睡眠與血壓變異性都已被證實有效。張家銘最後強調:「我們的細胞,會對宇宙的節奏起舞。」在地磁風暴來襲時,更需要認識身體的反應,並以科學方式幫助自己維持穩定。