流亡藏人在印度3(中央社記者李晉緯、實習記者陳徹4日專電)出生在印度的Z世代的藏人青年從未親身經歷中國統治,卻仍以一場又一場的示威行動,關心著喜馬拉雅山的另一頭的族人。

25歲的流亡藏人丹增德薩(Tenzin Dhesal)先前抗議中國外交部長王毅訪問印度,在眾目睽睽之下,被大批警力抬上車後送往警局拘留,她在獲釋當晚說:「我們想要向在西藏的兄弟姊妹傳達一個訊息,那就是我們,這些流亡的藏人,沒有沉睡。」

現正最夯:逼江啟臣吞下?黃士修揭楊瓊瓔洩民調期程盤算:就問黨中央管不管

1990年至2009年是流亡藏人抵印度的高峰期,根據西藏流亡政府「藏人行政中央」(Central Tibetan Administration)統計,這20年間有4萬2622人在印度登記西藏難民身分。

流亡藏人散居在全印度多達45個「西藏村」,建立家庭、延續血脈,這些二代藏人多半自幼寄宿於西藏兒童村(Tibetan Children’s Village),在學校裡接受藏文、印度文和英語課程教育,一直到成年為止。

許多畢業於西藏兒童村位於達蘭薩拉(Dharamshala)總校的藏人青年,若在校成績表現優異,能以「外國學生保障名額」進入印度的大學就讀,不少跨越500公里到達印度首都的德里大學(University of Delhi)念書的人,就住在德里郊區的西藏青年旅社(Tibetan Youth Hostel)。

現正最夯:「藍白立委會一直擋國防特別預算到美國出面」吳嘉隆:在等下台階

這些錄取印度頂尖大學的青年,展開第二次的寄宿旅程。

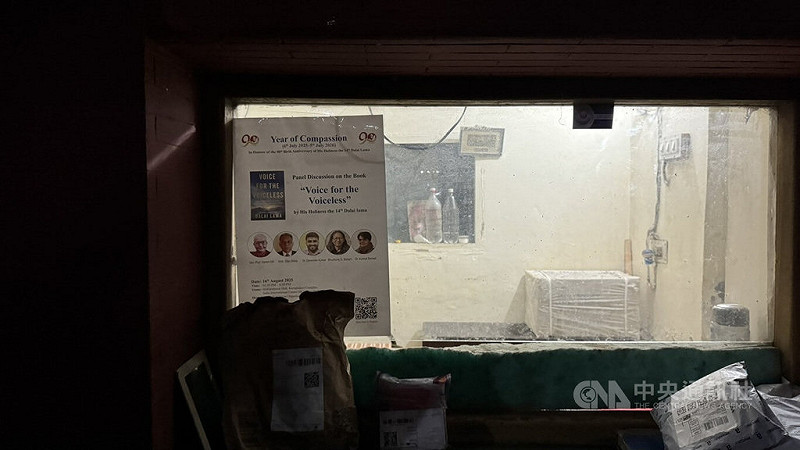

西藏青年旅社有餐廳、中庭、圖書館,讓遠赴首都追求學歷的流浪的藏人們有個像家的地方,能夠用母語和約150名住宿生同儕、舍監互動。

更深一層的意義是,18歲年輕藏人們透過旅社的學長姐,看見了比自己大幾歲的的藏人前輩,如何用著自己的身體、青春、精力,一次又一次的衝撞堅硬的體制。

這使得西藏青年旅社有個極其特殊的空間意涵,也常是一場場示威行動的出發點。例如這次王毅訪問印度時,住在這裡的藏人學生們就號召行動,前往中國駐印度大使館、王毅與印方開會的海德拉巴宮(Hyderabad House)外,大聲地表達訴求。

不過,在他們出發前,當天警隊早已守在西藏青年旅社大門,監控著住宿生的出入長達12小時,即便一個個就讀德里大學的藏人主張想要前往學校,他們仍被禁止外出,行動自由仍然被牢牢地限制在旅社內。

事實上,當印度警方接獲藏人準備展開行動的情報時,第一步往往就是「軟禁」這些知識菁英,因為對當局而言,控制住旅社裡的青年,就是削弱整場抗議的最佳方式。

Z世代的流亡藏人,甚至包括他們的父母,多半從未踏上西藏的土地,但他們的身分認同卻在故事與文化中一代代傳承,這也是他們至今仍願意為社群發聲的主要原因。

藏族作家丹增尊珠(Tenzin Tsundue)就在散文「無處為家」(Nowhere to Call Home)寫道,他透過祖母講述的雪山與犛牛故事,找到身為藏人的自我認同。他在書中陳述:「就是這樣,即便生於印度、從未踏上真正的西藏,我們依然成了藏人。」

就讀德里大學英國文學研究所的丹增德薩(Tenzin Dhesal),被拘留在警局超過8小時後被釋放。她在當晚再次強調:「透過每一次的抗議,我們想要向西藏的兄弟姊妹傳達一個訊息,那就是我們,流亡的藏人,沒有沉睡。我們會持續奮鬥和抗議,直到生命的最後一刻。」

對Z世代藏人而言,身分認同不是抽象的概念,而是從家族的故事、旅社的集體生活,到街頭一次次的抗爭中逐漸形塑。他們在書本裡追尋未來,在示威裡尋找力量,將流亡的處境化為責任與使命。即使從未踏上西藏,他們仍以行動告訴世界:流亡,並不等於失根;沉默,更不等於遺忘。

印度德里的西藏青年旅社(Tibetan Youth Hostel),為流亡藏人提供住宿與教育支持。中央社實習記者陳徹新德里攝 114年9月4日

抗議中國外長王毅訪問印度的行動發起成員之一、西藏青年大會(TYC)的丹增雅佩在預計出發抗議當天,遭軟禁於西藏青年旅社。丹增雅佩表示,西藏青旅是參與社會運動的起點;許多流亡藏人學生發起的示威行動,都從那裡出發。中央社實習記者陳徹新德里攝 114年9月4日

西藏青年旅社收發室門口,張貼達賴喇嘛著作「為無聲者發聲」專題座談會海報。對Z世代藏人而言,身分認同是從家族的故事、青年旅社的集體生活、街頭一次次的抗爭中逐漸形塑。中央社實習記者陳徹新德里攝 114年9月4日

西藏婦女協會(TWA)成員為獲釋返回德里小西藏的30位青年,披上象徵祝福與尊敬的白色哈達。中央社實習記者陳徹新德里攝 114年9月4日