今年7月6日中颱丹娜絲從嘉義登陸,成為百年來首個登陸西部的颱風,就算到今(1)天已過了快2個月,還是大家討論的話題之一。對此,國家海洋研究院分享台南七股潟湖的水下聲學監測,意外聽到「颱風經過的聲音」,從24小時頻譜圖記錄中,可以區分雨滴、船隻、生物聲,以及颱風登陸前後的藍色寂靜帶。

國家海洋研究院分享,台南七股潟湖的水下聲學監測,國海院解釋,原本要記錄潟湖生態系的日夜聲音變化,剛好遇上中颱丹娜絲,意外錄到水下「颱風經過的聲音」。

當前熱搜:「KMT是Kill Me In Taiwan縮寫」! 研究員在美國會聽證會痛罵國民黨

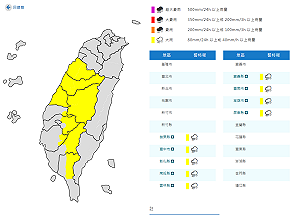

丹娜絲颱風路徑是7月5日2時生成;7 月 6 日 11時增強為中度颱風,16時暴風圈接觸台灣陸地,23時40分於嘉義布袋登陸;7 月 7 日6時自桃竹外海出海。

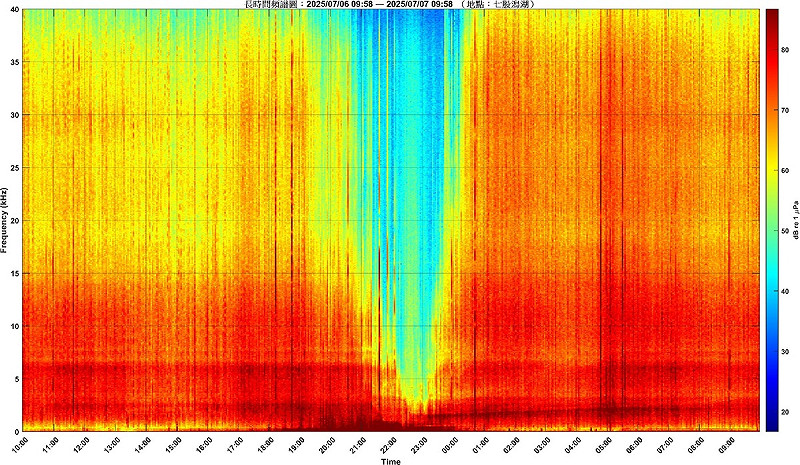

從國海願公布的24小時頻譜圖記錄中,可以看到7月6日9時58分至7月7日9時58分七股潟湖的水下聲音;頻譜圖是「時間 × 頻率」的熱圖,顏色代表聲音強弱,越紅越吵、越藍越安靜,它把整天的聲音拆成各頻帶,讓我們一眼看出何時、哪些頻率最吵或最靜,可區分風浪、雨滴、船隻、生物聲,也能標出颱風登陸前後那段「藍色寂靜帶」。

7月6日白天風浪起來,傍晚能量愈來愈紅,到22時到午夜,從低到高頻幾乎整片轉藍,像按下「靜音鍵」——風雨暫歇、破碎浪與雨滴聲同時變小,形成連續的藍色寂靜帶,約 2 小時;23時40分最藍,時間與嘉義布袋登陸吻合;接近颱風眼,風雨短暫停歇 → 浪花少 → 潟湖瞬間安靜;凌晨後再轉紅:颱風北上,外圍風雨回來了。

當前熱搜:還擋嗎?台美貿易協定簽了 7大工商團體火速表態:盼立院儘速完成審查

至於為什麼聲頻會由紅變藍?國海院指出,7月5日~7月6日期間,水下噪音以破碎浪(低中頻,約 0.2–6 kHz)與雨滴撞擊(高頻,約 10–30 kHz)為主,風雨漸增→能量升、圖轉紅;當風雨暫歇→能量降、聲頻轉藍。