視覺上,一片冷調的藍對峙鎏金奢放的光影,猶如理想主義者跳入現實熔爐中淬火的軌跡。全片節奏沉穩而細膩,尤其後半段,拉斯洛精神逐步崩潰,剪輯刻意渲染的斷裂感與蒙太奇幻象,酷似混凝土碎塊墜落,完全把觀眾拖進拉斯洛的心理廢墟,深度觸及他的孤立與失落。在聽覺上,曲曲似流動的水泥砂漿,緊密呼應著情節,32首配樂,迎合橋段所設計製造的共振效果,將殘酷美學妥適地滲入每一幀畫面。

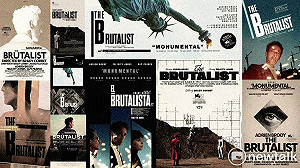

《粗獷派建築師》(The Brutalist)不是一部單純論述建築的電影,它的本質遠遠超越了鋼筋混凝土表面的肌理。美國導演布萊迪.寇貝特(Brady Corbet)以虛構的猶太建築師拉斯洛(László Tóth)的流亡人生為引線,意圖展現這位異鄉客實踐抱負之路,在權力與現實碾壓下,心中模板片片斷裂的故事。電影織就的,是一則野心、創作、權柄與犧牲的現代寓言。

【起】 應許之地的雙重真相

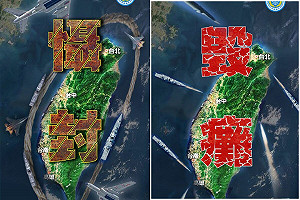

現正最夯:輾壓在野黨! 高市早苗率自民黨奪316席、眾院單獨突破2/3戰後首見

片名「Brutalist」既指向粗野主義建築的冷硬輪廓,也隱喻了一如殘酷無情,剝離一切柔軟外衣的野獸生存狀態。開場便見破題,自由女神像以倒懸之姿映入眼簾,直白地消遣了美國夢,接著緩緩印證這片應許之地,從未真正為外來者預留立足之基。

拉斯洛的遭遇,喻示著藝術與現實的對撞。他懷抱理想和天賦來到美國,努力想用自己的建築理念,留下傳世作品,然而,現實促使他與資本家范布倫(Harrison Lee Van Buren)達成妥協,形成一種不對等的共生關係。影片深層探索了美國夢的雙重性,一重允諾機會,一重制定殘酷的遊戲規則。其意所指,移民或許能夠憑藉天賦及努力進入權力場域,但永遠無法真實主宰自己的命運。因為,夢想與資本並非平等的夥伴,而是掠奪與被掠奪的關係。

【承】 權力熔爐的淬火軌跡

全站首選:日本大選》號稱中道卻是一群不受歡迎的左翼 最大反對黨慘敗

導演選擇以70毫米膠片,運用VistaVision技術,建構出一套宏偉又壓迫感十足的影像語言,好讓建築學裡的幾何切面,異化成拉斯洛內心的精神牢籠。視覺上,一片冷調的藍對峙鎏金奢放的光影,猶如理想主義者跳入現實熔爐中淬火的軌跡。全片節奏沉穩而細膩,尤其後半段,拉斯洛精神逐步崩潰,剪輯刻意渲染的斷裂感與蒙太奇幻象,酷似混凝土碎塊墜落,完全把觀眾拖進拉斯洛的心理廢墟,深度觸及他的孤立與失落。

作曲家丹尼爾.布隆伯格(Daniel Blumberg),為全劇創作出總長81分鐘的聽覺盛宴,曲曲似流動的水泥砂漿,緊密呼應著情節,他布建銅管和打擊樂器,傳遞與建築相關的所有特殊聲效,用鋼琴旋律敘事,開演十分鐘,三段宏大又連續不斷的管弦樂〈序曲〉Ship(船)、László(拉斯洛)和Bus(巴士),藉著串音,隱喻資本對於創作的吞噬本質,32首配樂,迎合橋段所設計製造的共振效果,將殘酷美學妥適地滲入每一幀畫面。

【轉】 深沉壓抑的靈魂刻畫

安德林.布洛迪(Adrien Brody)以其招牌憂鬱的眼神和壓抑的肢體語言,成功塑造出當代的薛西弗斯,他貼切地詮釋了一位天才,在面對藝術執念時的殘忍,對身邊人缺乏關懷,但又在人性上,釋放出溫暖與痛苦的矛盾。戲裡,極具張力的暗流操盤手是資本家范布倫,他不以傳統反派姿態出現,而是用溫潤語調操控全局的高端玩家,飾演這個角色的蓋.皮爾斯(Guy Pearce),很稱職地賦予了令人膽寒的魅力。

費莉絲蒂.瓊斯(Felicity Jones)扮演的妻子艾莉莎貝(Erzsébet Tóth),戲份雖然有限,卻承載著移民身分的象徵性。這個角色的存在,正是影片所想傳遞的核心主旨,即「個人才智可以突破階級藩籬,但文化與身分的隔閡,終究難以被消弭。」誠如劇中,她那拗口的東歐姓名於晚宴上被問及「我念對了妳的名字嗎?」(Did I pronounce your name correctly?)這句看似禮貌的詢問,實際是帶著對移民的權力宣示。

【合】 意識流的華麗與造作

這部充滿「存在主義」色彩的作品,赤裸地點出藝術家與資本家兩造間的殘酷角力,更適度的批判了移民夢想與社會階級的不對等。然而,導演近乎偏執的意識流手法,讓整體表現略顯造作,尤其過度聚焦於男主而弱化了其他角色,致使劇情常陷入單調,又超過三小時的片長,拖沓處更教觀者疲憊。

儘管如此,本片的思想層面是極具挑戰性的,在探討文明與野蠻的辯證關係裡,透過主角形塑,美好體現了粗野主義精神,拉斯洛的建築不僅是創作,更是自我傷痛的回應。尾聲,導演也試著質問「何為文明」,雖因敘事失衡與符號堆砌而成為未竟寓言,但故事仍警示了那些徘徊在異鄉造夢的人們,所有堅持與掙扎,最終換得的可能都是幻滅。