近年來,中國對台文攻武赫不斷,同時也持續對台進行滲透統戰。而中國人民解放軍東部戰區更在本月1日無預警宣布在台海周邊舉行軍演,這也不少人開始擔憂,中國可能會在未來對台採取軍事行動。《日經Business周刊》上月27日刊登清大人社院榮譽講座教授小笠原欣幸專訪報導,而他在專訪中表示,因為中國軍事入侵台灣成本太高,使得中國不至於魯莽對台發動軍事行動,但他也說,若台灣的抵抗意志減弱,或美日對中國的牽制力道減弱,那中國可能認為可以用較小的代價來實現統一台灣,從而引發台海危機。

對於台海危機,小笠原表示,中國確實正在進行更具實戰性的演習,台灣有必要進一步加強軍事準備,這是事實,但他認為中國的軍事侵略是可以加以嚇阻的。他指出,美國採取「戰略模糊」政策,並未明確表態是否會軍事介入,而中國在制定軍事計劃時,不可能假設美軍不會採取行動,且如果美軍行動,那日本就可能提供後勤支援。

現正最夯:輾壓在野黨! 高市早苗率自民黨奪316席、眾院單獨突破2/3戰後首見

小笠原指出,對中國而言,軍事入侵台灣意味著與日美同盟全面開戰的引爆點,同時也意味著改革開放以來所取得的經濟成長與建設成果可能化為泡影。儘管台灣統一固然是中國無論如何都想達成的目標,但從中獲得的價值與伴隨而來的風險並不成比例,這就是嚇阻的邏輯。「對中國來說,不戰而勝才是統一台灣的最佳劇本,而為了統一台灣而放棄一切,並非中國共產黨的思維方式。」

儘管因為入侵台灣成本過高,使得中國不至於魯莽對台發動軍事行動。不過小笠原也說,如果台灣的抵抗意志減弱,或美日對中國的牽制力道減弱,那中國可能認為可以用較小的代價來實現統一台灣,從而引發台海危機。「美日台有必要對此加強防備。」

小笠原認為,中國實施海上封鎖的可能性也很低。因為即便進行海上封鎖,如果美國護送補給船前往台灣,中國方面將面臨是否攻擊的重大抉擇和風險。「若無法貫徹封鎖,習近平主席將面臨顏面掃地、權威受損的後果,同時斷定美國不會採取行動的風險太大了。」

當前熱搜:日本大選》號稱中道卻是一群不受歡迎的左翼 最大反對黨慘敗

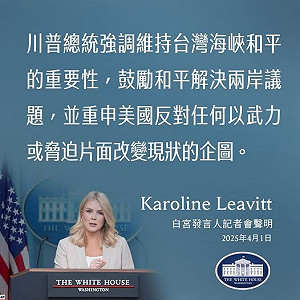

美國川普總統雖然對台灣展現出要求增加軍費、擴大半導體產業對美投資等不太友好的態度,但小笠原認為,美國整體對中國的嚇阻結構並未改變,同時也一直依靠軍事力量確立其在國際政治和經濟中的地位。而台灣在美國的印太戰略中占據重要位置,不被中國控制的台灣才符合美國的國家利益。「如果連這一點都放棄的話,那就不用再奢談MAGA了。」

小笠原認為,台灣雖然是國際政治中的小角色而常被擺布,但目前的政治體制仍然穩固,民意引導著台灣的發展,即使中國也對台灣的民意感到棘手。如果美國在國防費用或半導體問題上提出過分不合理的要求,即使在親美民意佔多數的台灣,也可能會瀰漫「只能與中國協商了」的氛圍。這就是認為美國不可靠的「疑美論」,正是中國共產黨試圖散播的觀點。「我想川普政府也會意識到這一點。」