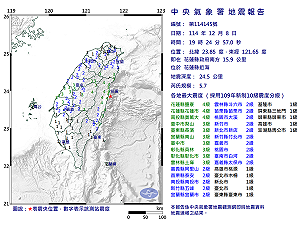

台北市信義區一間知名夜店谷姓女公關,在上班前在信義威秀影城地下停車場,遭劉姓前男友砍傷頸部及腹部,緊急送醫不治,警方凌晨在宜蘭五結區逮捕劉男,信義分局詢後依殺人罪將劉男移送台北地檢署,檢方認為劉男涉犯殺人重罪,有事實足認有逃亡之虞,向法院聲請羈押。

我從立委范雲〈痛定思痛——如何讓保護令真的保護到被害人〉, 看到台灣檢警精準啟動的預防性羈押、定時約制查訪的現實可能性,立委黃捷提案修法參考英國《家庭虐待法》, 強制命令加害者配戴電子監控器,並設禁制距離,上述兩位立委的提案皆具價值性。

但我發現防治台灣家暴殺人根本源頭,必須精確精準判定加害者精神狀況,第一時間直接介入,不應配合合理化後續報復洩憤的精神、行為暴力演出,避免後續悲劇發生。

再三檢視,在探究此案的過程,我發現加害者曾有類似公開言論「她在躲吧,欠錢的人比較大尾?」、「她欠錢要用什麼社會事處理,你說看看」,後經兇嫌友人證實說兇嫌是一樣的行為模式、分手後就妄想對方欠自己錢;而兇嫌自己騙自己後,進入「欠我的要拿你命還」扭曲錯誤惡性循環,並合理化後續報復洩憤的精神和行為暴力;我也曾遭遇到妄想你欠我保險費和水費,等慣性言語騷擾壓迫,其也是一樣進行合理化後續各種精神暴力惡行。

什麼是被迫害妄想型(persecutory type),係指堅信自己受到迫害、欺騙、跟蹤、下毒、誹謗或陰謀對待等,病人往往會變得極度謹慎和處處防備,小小的輕侮可能就被病人放大,變成妄想的核心,時常將相關的人納入自己妄想的世界中,如同劉性加害者陷入妄想他人欠他十萬元的虛構世界,合理化其家暴殺人的現實劇本。

而妄想(delusion)指的是一種「錯誤的深信不疑」,也就是「對錯誤而虛假的思想,雖然違背文化、社會常理,但仍然深信不疑」。也就是當一個人所堅持的信念是錯誤的,甚至與社會現實及文化背景相抵觸,還毫不動搖,便是妄想狀態。妄想症(paranoia)的含意很廣;一般是指「偏執(para)的心智(nous)」源自希臘文,也就是所謂「執迷不悟」、「狂妄」的思想。臨床上是指「將事實曲解,形成複雜糾結的偏見及妄想思維」,但妄想以外的思想及社會功能,則不受影響。一般而言,妄想症是一種慢性進行且以有系統、有組織的妄想為主的疾病。盛行率約0.03%,男女的罹病率相近,發病年齡範圍十分廣,但多在成人中期或晚期發病。很多個案並未就診,因此實際數字可能不止如此。妄想症個案的妄想是「非怪異性」的,也就是說內容會與日常生活的情境相關,如被跟蹤、被欠錢、被下毒、愛慕、被欺騙或陷害等。一般來說,妄想症無幻覺,少部份可能有與妄想相關的觸幻覺或嗅幻覺。除了與妄想相關的功能可能受影響外(如因怕被追殺而躲在家中),其餘的功能則可以維持正常。

同時,「我被監聽了」、「他要殺我全家」、「我被媒體影射了」,家暴也常出現自稱受害者的言詞。卻出現被迫害妄想型(persecutory type);第一時間發現,也應及時介入處理防治。

很重要所以說三遍,防治台灣家暴殺人根本源頭,必須精確精準判定加害者和自稱受害者的精神狀況,第一時間公權力直接介入!

文.張天泰

(教育博士、政治工作者)

(文章僅代表作者觀點,不代表Newtalk新聞立場。)