在全球港口經營權悄然轉移的背後,潛藏著一場審慎且精準的政治博弈。李嘉誠在川普上任後低調而有節奏地完成全球港口業務的退出,只保留中國、香港等十個港口。而北京的強硬批判,卻遲至半個月後才如潮湧現,這種反應延遲耐人尋味——究竟是習近平事後才驚覺,與川普談判的籌碼已被港商拋售?還是刻意將李嘉誠當作中美貿易戰的祭旗?這筆撤資,是李嘉誠洞察習近平性格、先發制人的佈局?抑或僅僅是他作為老道投資人,對地緣政治風險的冷靜避險?

作為唯一與中共四代領導人——鄧小平、江澤民、胡錦濤、習近平——皆有直接互動的香港商人,李嘉誠曾三度順風順水。鄧小平甚至曾在公開場合親口承諾「香港五十年不變」,以安商心。然而,進入習近平時代後,一切變得不再單純。

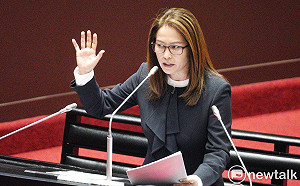

當前熱搜:高金素梅被搜索!羅智強急轟民主寒冬 律師:簡直法盲

早在 1993 年,時任福州市委書記的習近平為求政績,透過父親習仲勳牽線,邀請李嘉誠赴福州投資。李嘉誠順勢簽下長達50年的租約,親自出席歷史文化區改造工程的奠基儀式,一度成為習近平「招商引資」的樣板。然而,隨著工程推進,古城保護與商業開發之間的衝突逐漸浮現,最終未達預期。不到十年,習近平已升任浙江省委,福州市政府隨即終止合作並收回土地使用權。

觀察者認為,習近平在局勢轉變時迅速與李嘉誠切割,將開發爭議與「官商勾結」之責一肩甩給港商,展現其一貫「風險來臨即甩鍋」的政治作風。

2012 年香港特首選舉,時任副總理劉延東與習近平希望李嘉誠表態支持梁振英,卻遭其公開支持唐英年。雙方關係自此決裂。習近平上任總書記後,李嘉誠曾要求晉見,卻屢遭冷處理。隨後,他啟動系統性的撤資策略。2014 年撤資消息曝光,2015 年北京更罕見發出「不要讓李嘉誠跑了」的公開喊話,顯露中央高度警惕。

全站首選: 管仁健觀點》王小隸與徐琨華為何神鬼分途?

2019 年「反送中」運動期間,李嘉誠以「香港市民」身分,在多家報章刊登廣告,呼籲停止暴力。其中一句「黃台之瓜,何堪再摘」被外界解讀為對年輕人的理解與同情。北京則視其為不受控的異數。

李嘉誠之所以能屢屢先機部署,不僅憑藉其商業嗅覺,更源於對中國政治文化的深度認知。他看透習近平在風險壓力下的斷然切割與卸責習性,也清楚中美博弈升溫之際,任何處於中間地帶的資本玩家,都將成為被夾殺的犧牲品。於是,他選擇不等風暴襲來,自主抽身——這不是逃跑,而是一場精算後的「高級撤退」。

李嘉誠對權力邏輯的洞察,或許比某些政壇人物更為深刻。他深知「遇險即割」是習近平的一貫風格,因而選擇風險爆發前先行抽身,避免成為政治博弈的籌碼。這場與習近平之間無聲的博弈,正是中國當代政商關係的縮影,也是權力與資本之間博弈張力的經典案例。

然而,即便如此縝密佈局,李嘉誠終究未能全身而退。他成了美中貿易戰中中國民族主義情緒的出口,被輿論推上「賣港者」的位置。這位精於風險控管、貫穿時代洪流的港商,最終也難逃「強國夢」下戰狼輿論的吞噬拆吃入腹。

李嘉誠人生的最後一戰,既是商業理性與政治現實的正面交鋒,也是一位老牌資本家面對共產極權崛起的沉默告別。他敗於習近平嗎?或許不是。但他敗於這個時代。