新聞

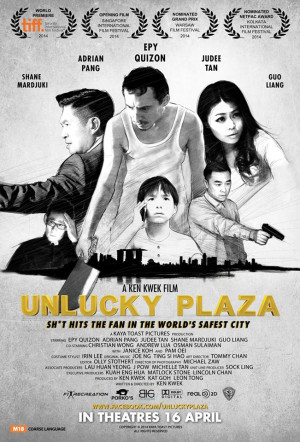

黃瓊雅觀點》人造奇蹟新加坡

2015.07.06 | 12:35

新加坡的首都在哪?我希望是濱海灣!

不比聖淘沙(Sentosa)是純度假觀光,濱海灣(Marina Bay) 走的是都會時尚路線,沒有聖淘沙的環球影城、纜車遊樂設施、海灘椰子樹,濱海灣矗立的是國家音樂廳與戲劇院、溫室花園與擎天樹群,有著魚尾獅的水岸花都供居民、觀光客、投資者、企業家、藝術家、運動家穿梭博覽饗宴。

無縫接軌,濱海灣作為市中心的延伸,鄰近的丹戎巴葛(TanjongPagar)是第一個被劃定的古建築保存區,市政廳附近有著英國殖民地時期留下的政府建築物與教堂,與市中心相連,呈現新舊融合、中西馬來風光,建築物高高低低相互崢嶸。

當70年代聖淘沙以一個5平方公里的島嶼大舉投入觀光建設時,原本放牛吃草的濱海區正從印尼運來砂石、抽水、填海、造地360公頃。濱海灣是繼日本橫濱之後,全球城市中採用共同管線(水電網路等合一)的地區,整區的概念是都會綜合使用,結合辦公、娛樂、住宅,也是能源環保、攔水築堰,自然與人文的創新結合。得來不易的人工地,市區重建局(URA)正小心翼翼一格一格的逐步開發,目前使用還不到20%,著名的金沙飯店賭場2002年以12億新幣賣給拉斯維加斯集團60年,濱海灣還有80%的地要留給新加坡更嶄新的未來。

新加坡人常說,老天只給新加坡兩個恩賜,一個是位於世界最繁忙航道的世界級天然港口,一個是深謀遠慮極具領導力的李光耀。李光耀並不認為那尾噴水的獅子頭能保住新加坡的命,而是與強國成為命運共同體、成為國際金融中心與區域總部才能守住這個彈丸之地。果真,延伸舊市中心的濱海灣還能容納更多國際商業中心,加上強力推展會議觀光之下(Mice, Meetings, Incentive Travel, Conventions and Exhibitions)一年也給新加坡帶來350萬的商業旅客商機(總觀光人次1500萬),光聖淘沙與濱海灣綜合度假區就創造了超過4萬個就業機會。

亞洲第一的宜居城市

短短50年一個泥巴之地成為亞洲最宜居的城市,新加坡也積極行銷他的城市故事成為公共治理的麥加朝聖之地。2008年成立的宜居城市中心(Center of Livable City)就是為城市規劃與治理留下經驗紀錄與傳承。為了輸出新加坡成功的經驗並進行海外交流相互學習,新加坡每2年作為主辦國舉辦世界城市高峰會,並每年在獲得”李光耀城市獎”(獎金720台幣)得主的城市舉辦市長論壇,2015年於紐約的市長論壇剛閉幕,2017年將在中國蘇州市舉辦,不僅匯集了各城市領導人的風采也開創相互學習的機會。知識城市與智慧國家正是當代的翼下之風。

致力知識經濟不遺餘力,淡馬錫基金會也出資提供世界對城市規劃有興趣者來新加坡進行短期考察。近年來新加坡政府更大舉向中國與印度輸出城市規劃與治理知識,印度Andra Pradesh省正在新加坡政府領軍下規畫建設新首都,蘇州工業城、天津生態城…。一國政府到他國去建首都築園區,國際罕見,而這就正是新加坡的務實當道,甚麼可以讓新加坡站上國際舞台就馬上去做,做了就要做到第一名,第一名之後把經驗轉成知識經濟向國際推廣,最重要的是,政府帶著新加坡的企業一同進軍國際市場,讓其他國家望塵莫及。

依照由新加坡李光耀公共政策學院以及瑞士的學術界共同制定的Global Livable Cities Index評斷的5大指標即安全、環境永續、政府治理、經濟活力、生活品質來評比,高居住密度(平均每平方公里住7600人)的新加坡是亞洲最宜居的城市,打敗在其他評鑑機構中引領風騷的東京、京都,全球僅次日內瓦與蘇黎世。

縱使在其他國際組織宜居評比指標中(Monocle 2015),新加坡全球排名13名,依然是亞洲宜居城市第三,可見最為國民詬病的交通擁擠及故障、高昂的生活消費,以及不斷擴大的貧富差距等,並沒有讓這「在花園中的城市」(City in the Gardens)失分太多,眼前邁向人口老年化,有關老人醫療及居住友善等議題正考驗著這個年輕的城市國家。

你快樂嗎?我很快樂?

就一個移民城市而言,多元宗教、族群與文化的互重並存,新加坡的治理成果確實首屈一指。台灣習慣的國民幸福感與快樂指數並不在評鑑新加坡的諸多指標之中。新加坡民意調查中,國民不快樂指數頗高,雖然痛苦指數中的物價及失業率一高一低,但逐漸擴大的的貧富差距(吉尼係數4.5)是其社會的隱憂。每件事都要問有沒有錢可賺?每件事都要問成功還是失敗?(Everything is about money, everything is about success )我的新加坡朋友常問我「台灣人在幸福甚麼?」,無論主計處公布的台灣是亞洲最幸福的國家真實與否,以一個台灣人在新加坡,我明顯感受到台灣那份認同土地之上的互助、互享、互相肯定的價值觀可能是這個快速發展、高度移民的國際城市無法體會的。

李光耀公共政策學院的院長馬凱碩說過,人民是否快樂是自己的責任,不是國家的義務(The Government cannot make the people happy, the people need to make themselves happy)。的確,似乎政府不做甚麼人民可能更快樂些!但國家經濟不好一定會讓國民不開心。台灣人民對政府不開心,對家園感到很快樂,個人懷抱著小確幸,這種尷尬的情境,真是難以向外人解釋。

感到幸福在濱海花園(Gardens By the Bay)

一朵蓮花(科學藝術博物館)、兩顆榴槤殼(音樂廳戲劇院)、三尊福祿壽(金沙飯店) 、貝殼造型的溫室花園就在通向新加坡海峽的濱海水庫…白天獨特造型的門面綠意盎然,設計獨特的建築爭著脫穎而出,呈現碗狀拋物狀環抱著水鏡倒影。到了夜裡,整座閃閃發光的天際線就成了獅城的皇冠、花園城市的國際櫥窗,而最美妙的是擎天樹開始在星空中跳舞…仰望這一切,第一次在新加坡感到幸福!

Man Made Miracle!

(圖片來源:達志影像/路透社。)

作者:黃瓊雅(新加坡國立大學李光耀公共政策學院 研究生)

最新留言

專論》 因川普關稅而陷入困境的中國「SHEIN村」

0 分鐘前

在美國、日本等國家深受年輕人喜愛的中國電子商務網站SHEIN,因為川普政府的關稅措施,而受到沉重的打擊。在中國南部的廣東省廣州市,有一個被稱為「SHEIN村」的地區,這裡密集分佈著為SHEIN供貨的服飾工廠。隨著美國加大對中國的關稅攻勢,一些工廠因為訂單大幅減少而陷入困境。與美國的貿易戰「將傷害像我們這樣的底層工人,並使我們更加貧窮」,面臨失業威脅的移工們心情低落地這樣說。