前政務委員張景森針對日本首相高市早苗對「台灣有事,日本有事」的明確表態引起大家的討論。他指出,高市的表態本身就是一種嚇止戰爭的戰略。中國大怒,也是一種恐嚇的戰略。

張景森在臉書發文指出,仔細看高市的邏輯,其實她並不是單純指戰爭本身,而是戰爭的結果。一旦中國佔領台灣,日本可能就是中國霸權的下個獵物。所以,台灣有事,日本可能出兵,並不只是考慮戰爭對日本的即時影響,而是考慮到台灣的存亡,直接威脅到日本未來的安全與生存。

當前熱搜:高金素梅涉貪遭搜索 陳揮文看「這單位」出動驚呼:問題有點嚴重

他說,其實這個就是美國和其他國家過去沒有說出口的話,大家心知肚明,中國這幾年軍事擴張,看起來不是鄧小平式的和平崛起,而是習近平式的中華帝國的偉大復興。所以美國最近慢慢戰略清晰,其實也是為了阻嚇戰爭。

按照同樣邏輯,台灣有事,絕對不只日本有事,韓國有事,菲律賓有事,美國也會有事。第一島鏈、印太國家都會被捲入戰爭,承擔失去台灣的後果。如果台灣丟掉了,中國將支配亞洲,直接威脅美國。所以世界上其他國家,在台海和平問題上的表態,也會慢慢戰略清晰,希望中國不要惹事,保持地區和平。

其實,中國要不要發動戰爭,主要是考慮各國介入的程度,以及有沒有拒止的戰略選擇。他考慮問題的邏輯也一樣:台灣有事,各國介入,那麼中國就不可能沒事。

張景森提出三個理由:

第一,戰場絕對不會只在海上,更不會只在台灣周邊。

中國可以選擇發動戰爭,但它無法控制戰場。第一顆飛彈射出,局勢就不再由北京單方面主導。美軍在日本與韓國的基地、菲律賓的港口與機場、關鍵雷達與補給節點,都會被捲入攻防;但同樣地,中國沿海的軍事基地、港口城市、指揮設施與工業中心,也不可能始終逃離戰火,置身事外。只要戰線拉長、盟軍介入,戰火擴散到中國本土,就是遲早的問題,而不是會不會的問題。

第二,現代戰爭不只打飛彈,也打金融、貿易與供應鏈。

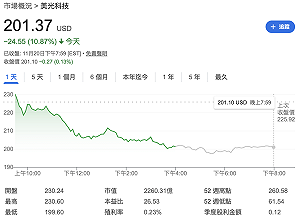

中國長年享受出口導向與全球化的紅利,一旦對台開戰,隨之而來的就是全面的經濟制裁、關鍵技術與零組件斷供、外資撤離、資本外逃、人民幣與股匯市劇烈震盪。

中國或許可以決定哪一天「武力犯台」,卻無法決定國際社會會用多大的力道進行經濟與金融反擊,更無法阻止全球供應鏈因「去風險化」而加速撤離中國,長期拖垮自己的經濟發展。

第三,戰爭風險會反噬政權穩定與內部統治。

戰事一旦膠著,軍事傷亡無法隱匿、經濟下滑影響民生、地方政府財政吃緊,就會轉化為對政權合法性的質疑與不滿。對高度集中權力的威權體制來說,戰爭可能是「展示力量的舞台」,但更可能是「All in的賭盤」:打不贏要負責,打成爛局也要負責,甚至打贏了卻拖垮經濟、被國際孤立,一樣要負責。

換句話說,「台灣有事,日本有事」只是第一層,「台灣有事,各國都有事」是第二層,而最深的一層是:台灣有大事,中國就有大事。這才是北京在每一次權衡武力犯台時,心裡最難面對、卻無法否認的現實。