2025年11月7日,日本首相高市早苗在眾議院備詢時,首次明確表態:若中國以軍艦封鎖台海並伴隨武力行動,可能構成《安全保障法制》下的「存亡危機事態」。她表示,「具體判斷將視當時情勢而定,但若出現武力攻擊,構成的可能性極高。」11月10日,她於國會再度重申這是政府既定立場,僅承認「具體舉例值得反省」。

《共同社》與《朝日新聞》皆指出,這番言論意在為自衛隊未來的區域安全角色預做鋪陳。而北京的反應毫不遲疑:外交部召見日本使節,發布赴日旅遊與留學風險警示,並暗示將啟動經濟報復。

當前熱搜:川普下令「史詩怒火行動」轟伊朗 國會炸鍋:未經授權開戰?

更具象徵性的,11月16日,中國海警船駛入釣魚島(尖閣諸島)海域,宣稱進行「權益執法巡航」,在日本實際管轄區域直接展示中方存在。

這組對日動作,不論政策密度、動員速度或語言強度,都已超越常規外交摩擦,呈現高度制度化、程式化的民族主義動員。而關鍵問題是:這真是主權本能反應?還是用來轉移國內焦慮的政治戲法?北京此舉一石二鳥不僅對日本民意發動認知攻勢,也藉民族主義把內部矛盾重新包裝。

從外交反制到輿論動員:民族主義的標準劇本

中國利用民族主義作為政治槓桿已非首次。在2012年釣魚島國有化爭議中,中國各地爆發反日示威。街頭焚毀日系車、砸毀日企、抵制日貨與旅遊團取消的場景,情緒一度失控。

而2025年的版本更為冷靜卻更算計。這不再是群眾自發的情感,而是政權主導的協同動員:外交召見、海警巡航、航班退票、留學警示,再由《環球時報》、央視、《學習強國》接力鋪陳敘事。

短短數日內,官方就完成「日本挑釁 → 中國反制 → 全民支持」的情緒鏈。民族主義在此不再是群眾心聲,而是一套可反覆使用的政治技術。

民族主義:北京治理焦慮的止痛劑

若僅從外交層面理解這場對日強硬,很容易忽略其背後更深層的政治邏輯——那就是中國難以掩蓋的內部壓力。

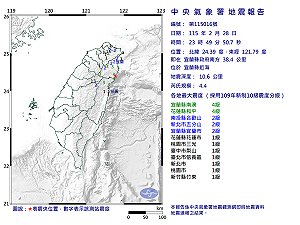

根據中國國家統計局2025年第三季數據,城市青年失業率高達18.4%(優化後);房地產投資年減11.2%;地方預算赤字全面攀升;出口連三季下滑,外資加速撤離。

《IMF亞洲區域展望》指出,中國同時面臨「中等收入陷阱」與「治理信任危機」。而習近平體制下的政策高度集中,讓錯誤難以調整,矛盾只能堆疊。

在這個背景下,反日民族主義成為一種最方便、最低成本的情緒止痛劑:

製造外部危機 → 觸發民族憤怒 → 模糊經濟焦點 → 鞏固政權正當性。

與其修補真正的結構性問題,不如發動一場外交對抗來轉移注意力。

低成本、高報酬:民族主義的政治經濟學

這次對日反制採用的是「準制裁+輿論動員+行政限制」的三重組合拳:軍事面:僅以海警船施壓,維持「灰區」緊張,而非軍事升級;經濟面:未正式制裁,但對旅遊、留學、文化交流全面降溫;輿論面:官媒與社交平台高度同步,塑造「中國不再容忍」的強硬姿態。

此舉在國內能提升「捍衛主權」的象徵效果,在國際則保留「可控升級」的迴旋空間。

國際關係學者 T.V. Paul 曾指出,中國在面對區域摩擦時,擅長使用非軍事手段進行「低強度危機管理」,如外交動員、經濟槓桿與有限衝突威脅。而 Alastair Johnston 亦指出,中國經常透過民族主義與話語控制來操控外交政策議題與內部動員。此次對日行動,正體現出這種「經濟民族主義+話語策略+地緣壓力」的混合模式。

民族主義的雙刃劍:最終會反咬操控者

問題在於:民族主義不是安全的武器。它能被點燃,卻不一定能被熄滅。

2012年的反日抗議最終演變為暴力騷亂,中國政府不得不出動武警鎮壓「過度愛國者」。中共高層對此深感不安,認為民族激情若不受控,可能反噬政權本身。

如今民族主義的動員更為集中、更為造作,對其風險更應警惕。社會壓力越大,群眾對政府的期待越高;若政府任何讓步,都可能被解讀為「軟弱」,反遭情緒倒逼。

政治心理學早有警告:「民族主義是一條火龍——你若不能持續餵養,它終將反咬你。」

輿論場的馴化:從公共討論到情緒製造

2025年的中國輿論環境,已從「言論場域」變成「情緒工廠」:

- 官媒定調:央視、《人民日報》、《環球時報》統一敘事;

- 演算法放大:微博、抖音、小紅書推送強化敵我框架;

- 群體複誦:小粉紅形成封閉回音室,情緒相互強化。

中國已形成國家主導的「心理操控架構」,透過輿情工程操縱民族情緒。但當社會長期在敵意與激情中運轉,理性將被侵蝕,公共討論被削弱,政策制定也可能被「虛構的民意」綁架。

結語:民族主義掩蓋不了國家的不安

反日民族主義,早已不是歷史創傷的延伸,而是北京治理邏輯中的標準工具。它的本質不是自信,而是不安;不是戰略,而是治術的短視;不是力量,而是焦慮的偽裝。

當一個政權需要靠製造敵意來維繫穩定,真正的危機不在釣魚島,也不在台海,而在北京自身。

民族主義固然能被動員,但絕非無限資源。當它成為治理的替代品,最終將反噬操弄它的人。輸的從來不是日本,而是中國自身的未來。