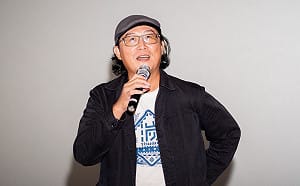

在診間中,民眾常問:「我爸爸不抽菸也不喝酒,怎麼還會得肺癌?」對此,基因醫師張家銘指出,肺癌的形成並不只是「是不是抽菸」這麼簡單。近年研究發現,長期壓力、代謝混亂與生活作息失衡,可能才是讓癌細胞逐漸形成的關鍵。

張家銘表示,2025年刊登於《Cell Death Discovery》的最新研究揭示,人體細胞在面臨壓力時,會產生「生物分子凝聚體(biomolecular condensates)」,這些像是細胞裡的「臨時開會空間」,蛋白與核酸會聚集在一起「討論」如何自保、節省能量。這原是保護機制,但若壓力長期不斷,這些凝聚體便不再散開,反而變成癌細胞的「秘密基地」,幫助它逃避藥物攻擊與免疫監控。

當前熱搜:盜用鄰居「柯基犬」照片諷刺柯文哲被羈押!違著作權法判4月

「細胞也會累,只是它不會喊出來。」張家銘說,現代人面對的不只是心理壓力,還包括睡眠不足、飲食不均、空氣污染、長時間滑手機等。這些壓力堆積在體內,會讓分子彼此「黏在一起」,形成所謂的「壓力顆粒(stress granules)」,導致細胞暫時停工、進入「省電模式」。若長期無法恢復,就如同人長期加班,終會撐不下去,而這樣的環境正是癌細胞繁衍與強化的溫床。

張家銘指出,調整生活節奏並非口號,而是細胞真正需要的「救援行動」。每天給身體一些「空白時間」,讓壓力開關關掉,細胞才能恢復正常節奏。他強調:「吃對食物,就是在幫癌細胞散會。」根據該研究,這些凝聚體的穩定與體內的「氧化壓力」密切相關,當自由基過多時,就像體內起火,會讓蛋白變形、糾纏在一起,而抗氧化食物就是最好的滅火器。

張家銘建議,多攝取富含抗氧化成分的食物,如芭樂、藍莓、綠花椰菜、薑黃與綠茶等,可幫助中和自由基、維持細胞平衡。尤其在空氣汙染與吸菸暴露常見的台灣,抗氧化食物更是日常必備。他指出:「不需要昂貴保健品,只要每天多一份蔬果、多一杯綠茶,長期下來身體會感謝你。」

現正最夯:姚文智示警:世紀血案只是「開端」 中國文化戰爭鎖定台灣選舉與歷史記憶

他也提醒,血糖波動會加速癌細胞生長。癌細胞能利用「穀胺酸代謝(glutamine metabolism)」穩定凝聚體,若血糖或胺基酸過高,會讓癌細胞更具抗藥性。張家銘建議,三餐應均衡,不要忽餓忽飽,也不要用甜食紓壓;多攝取蛋白質與蔬菜,減少精緻糖攝入,「這不是節食,而是讓代謝回歸正常節奏,讓細胞別再誤以為要防禦。」

他進一步指出,睡眠是細胞最重要的「下班時間」。許多人以為少睡沒關係,但研究證實,自噬(autophagy)機制會在深層睡眠啟動,清除老舊蛋白與異常凝聚體。若長期熬夜,修復機制會崩潰,「身體就像沒人打掃的辦公室,垃圾越積越多,連細胞核都卡住」。張家銘提醒,睡眠不只是休息,而是修復,每天準時睡、關燈、少滑手機,對抗癌風險的效果比保健品更實際。

張家銘最後主張,生活才是最好的精準醫學。癌症並非突如其來,而是長期壓力、發炎與代謝混亂的累積結果。「我們的細胞一直在努力修復,只是環境讓它無法喘息。」他強調,醫學的最前線不在實驗室,而在生活裡,「每一次好好睡覺、每一口真實食物、每一次深呼吸,都是在幫細胞重新調整。」