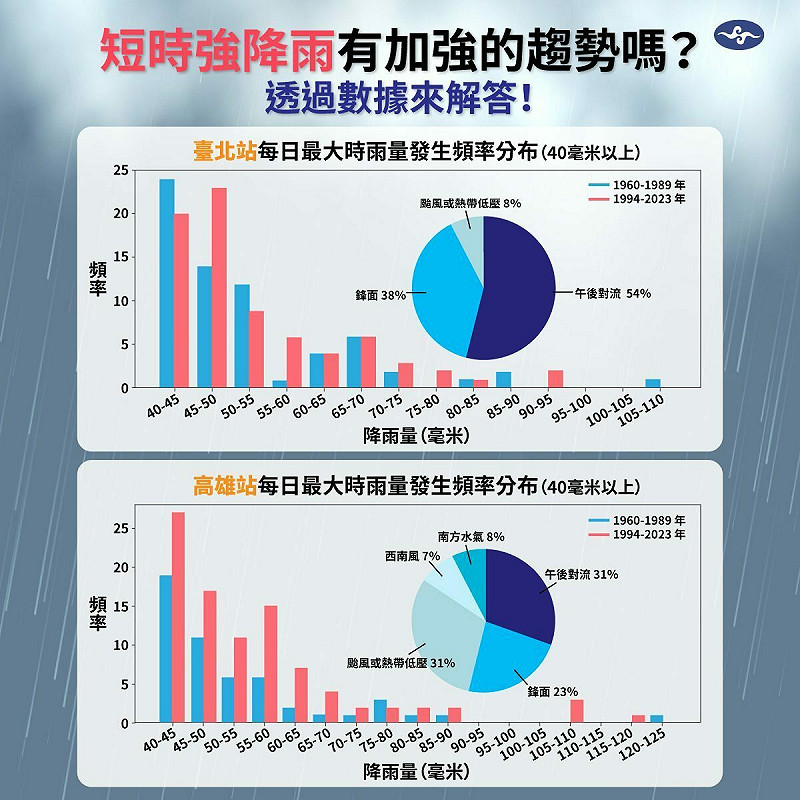

受全球暖化和近20年來靠近台灣的颱風數量逐漸減少影響,台灣發生「強降雨」的次數愈發頻繁。中央氣象署公布歷年統計數據指出,台北測站和高雄測站測得「年最大時雨量」,有明顯增加趨勢。過去30年間,這兩個測站發生40毫米以上強降雨的機率亦有增加趨勢。

氣象署說明,台灣夏季常見的午後雷陣雨,就是一種典型的短時強降雨。只要每小時降下超過40毫米的雨量,就算是短時強降雨;若3個小時測得降雨量超過100毫米,則為短延時豪雨;3小時降雨量超過200毫米,為短延時大豪雨。近年來,台灣發生短時強降雨和短延時豪雨的次數逐漸增加,不僅造成低窪地區積水、各地區道路淹水或崩塌外,還導致山區出現落石和土石流等災害。

全站首選:日本大選》號稱中道卻是一群不受歡迎的左翼 最大反對黨慘敗

根據氣象署統計資料,自1960年起,氣象署台北測站和高雄測站測得「年最大時雨量」皆明顯增加。此外,近30年來,強降雨發生機率也有增加趨勢。氣象署研判,台灣強降雨發生機率越來越頻繁的原因和全球暖化造成的都市熱島效應,以及靠近台灣的颱風數量在近20年內逐漸減少有關。

國內極端降雨好發時節和熱點分別是春夏梅雨季和颱風季節時的東半部及南部、北部山區;和冬春季節時的東北部和西北部等東北季風迎風面地區,其中,夏季午後對流更是經常造成短延時強降雨。

氣象署解釋,在全球暖化趨勢下,都市熱島效應將加強午後對流雨和局部對流雨的強度,進而讓台灣各地出現短延時強降雨的次數逐漸增加。

自1960年起,氣象署台北測站和高雄測站測得「年最大時雨量」皆明顯增加。 圖:翻攝自中央氣象署臉書