受颱風「樺加沙」豪雨影響,花蓮縣馬太鞍溪上游堰塞湖23日溢流,沖毀馬太鞍溪橋,洪水如海嘯湧入光復鄉市區;根據中央災害應變中心24日中午統計,災情已造成14人死亡、18人受傷、124人失聯。國軍第二作戰區緊急投入448名官兵,動用AAV7兩棲突擊車2輛、3.5噸載重車29輛及6部工程機具,協助地方復原。而堰塞湖作為地震或極端降雨後的「不定時炸彈」,威脅不容忽視。對於是否可用軍事爆破或工程手段主動化解堰塞湖風險,臉書軍事粉專「世界特種部隊與軍武資料庫」蒐羅三大國際案例,表示堰塞湖處理需基於科學評估,有相當的複雜性與挑戰。

「世界特種部隊與軍武資料庫」指出,爆破、挖掘是解決堰塞湖的兩種主要手段,但需考量是否有立即危險、蓄水量、壩體結構、下游疏散區狀況等多種因素,選擇最適合的工法。第一例介紹「爆破開渠」:1964年中亞塔吉克(Tajikistan)和烏茲別克(Uzbekistan)的澤拉夫尚河,因山崩形成150至220公尺高的堰塞壩,威脅撒馬爾罕(Samarqand)古城。蘇聯動用250噸炸藥,兩次定向爆破清除23萬立方公尺土石,開鑿40至50公尺深的人工溢洪道,逐步引導湖水下泄,避免潰壩災難。

全站首選:玄鷲山高邑雲天宮元宵節解國運籤 副爐主揹轎謝恩行腳訪58友宮

第二例則是開挖輔以爆破,是中國汶川大地震所形成唐家山堰塞湖,蓄水2.5億立方公尺,威脅綿陽等城市。中國軍方以重型機械開挖導流渠,輔以小規模爆破清除硬岩,歷數週開鑿數百公尺長、10公尺深、7公尺寬的溢洪道,於6月10日成功降低水位。而純粹以「挖掘引流」方式的案例,是1959年蒙大拿地震形成「地震湖」,美國陸軍工兵團因爆破風險高,改用機械開挖,動用推土機等設備,耗時一個月開鑿76公尺寬、15公尺深的泄洪通道,有效控制水位。

「世界特種部隊與軍武資料庫」強調,這些成功案例難以複製。特別是台灣堰塞湖多位於交通斷絕的深山,機具難以進入;壩體結構鬆散,稍動可能引發崩塌;工程耗時且風險高,失敗後果不堪設想。因此,政府常選擇24小時監控與完善疏散計畫,作為最務實的應對。該粉專指出,堰塞湖處理需基於科學評估,每案例獨一無二,盲目行動不可取。光復鄉災情令人痛心,強化預警與應變刻不容緩。

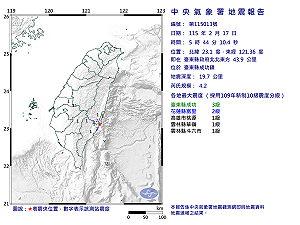

根據農業部林業及自然保育署資料,台灣目前除馬太鞍溪外,尚有2處堰塞湖處於監測狀態。一為新竹泰崗溪堰塞湖,源於2024年11月「康芮」颱風崩塌,壩體穩定但水位持續上升;另一為花蓮樂樂溪堰塞湖,成因2025年1月嘉義、台南地震,該處蓄水量小,無立即溢流風險。而林保署自1979年以來記錄88處堰塞湖案例,多數經工程處置或自然潰決。台灣地質破碎、地震颱風頻仍,堰塞湖為常態威脅;專家指出,陽明山夢幻湖、花蓮鯉魚潭及南投草嶺潭等歷史湖泊雖已穩定,但極端氣候加劇下,也需強化無人機監測及預警系統。