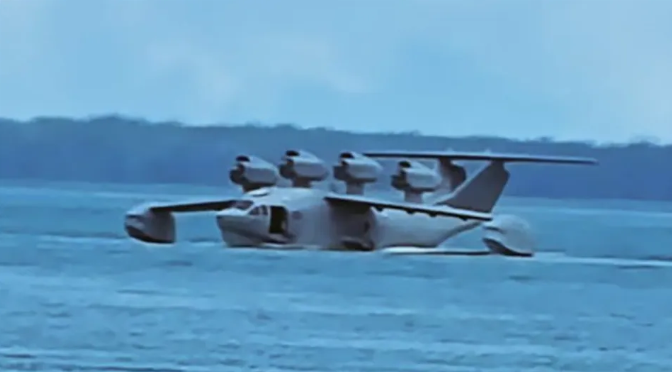

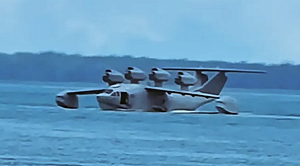

中國版「裏海怪物」的完整影像近日首度曝光,引發國際軍事觀察家高度關注。這款被稱為「渤海海怪」的地效飛行器,被認為將蘇聯冷戰時期的構想推向實戰化,並可能在台灣海峽這個全球最具潛在衝突風險的地區,徹底改寫兩棲作戰的作戰邏輯。

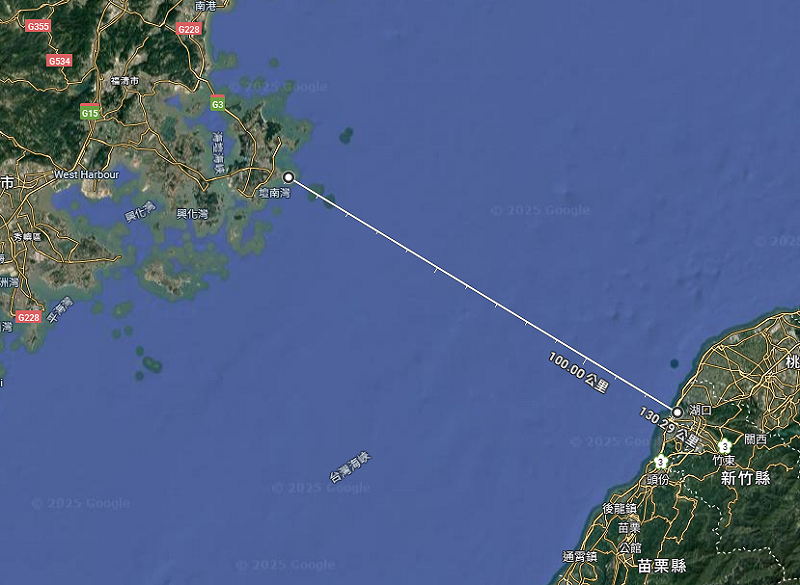

根據公開影像資料,「渤海海怪」利用地效原理飛行,透過機翼與水面間的氣流壓縮效應,能以僅約 3 公尺的貼海高度實現約 550 公里/小時的高速巡航,速度遠超傳統登陸艦艇十倍以上。以從福建平潭到台灣新竹約 130 公里海峽為例,理論上僅需 22 分鐘便可完成跨越。

軍事專家指出,該平台因其低飛特性,能有效規避現有雷達與防空導彈系統的偵測與攔截,魚雷與水雷等傳統海上封鎖手段亦難以發揮作用,為兩棲突擊提供前所未有的突防能力。

地效飛行器並非新概念,蘇聯早在 1960 年代即曾開發 Lun 級飛彈載具,但因飛控與穩定技術受限,最終未能服役。中國顯然克服了這一瓶頸,採用現代飛控系統與人工智慧駕駛技術,使之脫離過去「空中棺材」的陰影。

此次曝光的原型機採用渦輪螺旋槳設計,推估可搭載約 150 名兵力或 30 噸裝備,相當於在突擊波中投射兩個合成營直搗灘頭。外界分析指出,這可能填補傳統登陸艦速度慢、氣墊船載重有限的關鍵作戰缺口。

同時,中國近期測試的大型登陸駁船亦引發關注。分析認為,該類駁船極可能作為「第二梯隊」支援平台,當地效飛行器撕開防線後,再負責輸送主戰坦克與後勤補給,形成「閃擊登陸+重裝跟進」的新型兩棲作戰模式,與中國對台「速戰速決」戰略相契合。

美國方面也展現高度警覺。國防高等研究計畫局(DARPA)的「Liberty Lifter」地效機專案突然提速,2024 年度預算撥款暴增 3 倍,顯示出西方對中國地效技術軍事化進展的警覺與回應。

然而,中美設計理念顯著不同。美方方案聚焦於跨大洋戰略運輸能力,而中國則集中在區域內突擊與戰術突防,體現兩國不同的地緣安全焦點與作戰思維。

據悉,標準-6 防空飛彈的最低攔截高度為 15 公尺,而地效飛行器巡航高度僅約 3 公尺,使其能輕易突破現有防空攔截網,對區域內如台灣等目標構成極大挑戰。

早前珠江口測試的電動地效渡輪,航速已達 180 公里,進一步印證地效技術在民用與軍用領域的迅速發展。專家指出,從蘇聯「裏海怪物」到中國「渤海海怪」,地效飛行器 60 餘年的技術演進揭示一個關鍵現實:防禦方正與物理極限進行時間賽跑。

隨著中國去年獲得「超大型地效飛行器複合材料」的專利,未來甚至可能開發具萬噸級載重能力、可搭載主戰坦克的「飛行登陸艦」,可能不再只是紙上談兵。

軍事評論指出,這場技術競賽的核心是對「近海控制權」的重新定義。當一國能掌握海平面上 10 公尺空域的主導權,就掌握了整個瀕海地區戰爭的節奏與結果。

蘇聯「裏海怪物」。 圖:翻攝自騰訊網