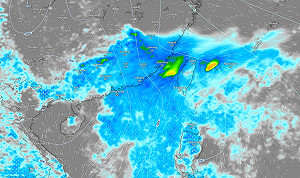

印、巴兩國本月初驚現一場罕見的高端空中交鋒,中國製殲-10CE 戰機與印度陣風戰機在空中激烈對峙,引發外界高度關注。而在此次對抗中,中方搭載的 PL-15 霹靂-15 遠程空對空導彈表現突出,成功在約 100 公里的超視距範圍內鎖定並擊中目標,展現了強大的技術優勢與作戰能力。

這場緊張刺激的空戰,讓 PL-15 迅速在國際軍貿市場掀起話題,結合傳統軍工的硬實力與先進科技的現代感。其優異的性能也引起北約高度關注,並獲得正式代號:「ABaddon(亞巴頓)」,中文意譯為「地獄使者」。

「亞巴頓」一詞源自西方宗教文化,意指地獄或無底洞的守衛者,命名中蘊含濃厚的威懾色彩。分析指出,北約對敵對武器系統的命名習慣往往帶有強烈主觀色彩,名稱越陰森、越具象徵性,往往代表其技術越被重視。此次 PL-15 被冠以「地獄使者」,也反映出其在空戰中日益受到北約防務圈重視。

事實上,北約過去對中國高端武器系統的命名多採用類似風格,例如第五代戰機殲-20 被稱為「Firefang(火焰獠牙)」、殲-10 戰機被命名為「Firestick(惡棍)」,都帶有強烈的地獄或邪惡意象。與之對照,北約對自家武器系統命名則傾向正面形象,例如「愛國者(Patriot)」飛彈、「宙斯盾(Aegis)」防禦系統以及「全球鷹(Global Hawk)」無人機等,形成鮮明對比。

此外,中國海軍的055型大型驅逐艦,也被北約命名為「REN HAI級巡洋艦」,但此命名至今未有明確解釋,無論是「人海」或「刃海」,都帶有一定的模糊與警惕意味。

此次PL-15導彈在實戰模擬中大放異彩,除令外界關注中國在新質作戰能力上的提升,也反映出北約對中國高端武器系統的重視程度與戰略評估正悄然改變。從某種意義上來看,這不僅是一枚導彈的逆襲之路,更是一場中國軍備形象在國際舞台上的成功突圍。

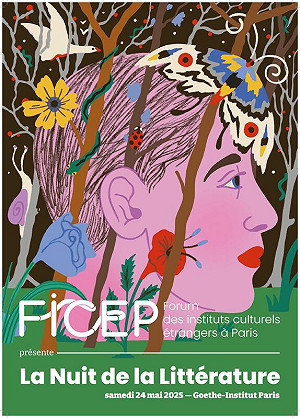

落入印度境內的PL-15E未爆彈。 圖:翻攝自海事先鋒