最近爆發的印巴空戰,巴基斯坦稱共打下 5 架印軍戰機與一架無人機,其中包含 3 架法國「陣風」戰機,還配備了先進的 Scalp-EG 導彈。而巴基斯坦所用的是中國的殲-10CE 戰機和霹靂-15E 導彈。

印度方面雖然承認空軍有損失,但一直不肯明說到底被打下了多少架戰機,只稱飛行員都有回來,可以知道印軍是明顯敗了,還將一個空軍上將撤職懲處;至於飛行員都有回來,那是因為印度戰機都是在印度境內被「超視距」飛彈擊落,印度飛行員彈射逃生,所以都落在了印度境內,自然沒有被巴國俘虜,都能回來。

全站首選:投資人聚焦輝達財報! 美股道瓊上揚307點、台積電ADR續漲0.51%

印度空軍這次之所以慘敗,並非陣風戰機不如殲-10CE,而是敗在作戰的系統整合能力上面。

陣風Vs. 殲-10CE

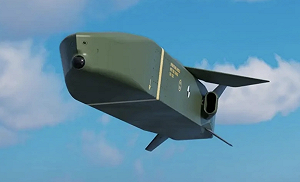

在 7-10 日的印巴空中大戰,法國的陣風戰鬥機被擊落 3 架,成為印巴空戰中損失最大的一方——法國陣風戰鬥機可以掛著最強 4 代機的名號,以均價 2 億美元以上的價格賣給印度。

現正最夯:很想犯台?紐時:川普透露談台灣時習近平「呼吸沉重」令他不高興

陣風戰機最高速度在高空可達 1.8 馬赫、低空可達 1.1 馬赫、最大航程 3,700 公里、爬升率 304.8 m/s、作戰半徑約 1,850 公里,可攜 2 枚法版風暴陰影 Scalp-EG 導彈與 2 枚 MBDA 雲母中/短程空對空飛彈。陣風有降低雷達反射截面積及紅外線的設計,具備相當程度的匿蹤功能,外銷世界多國。

台灣的「晶鑽計畫」亦曾有意購入陣風戰機,但後來不了了之。

於 2015 年服役的殲-10CE 是由中國成飛所設計,最高速度在高空可達 1.8 馬赫、低空可達 1.2 馬赫、爬升率 300 m/s 最大航程 3,900 公里、作戰半徑約 1,240 公里,可攜霹靂系列導彈與 R-77、鷹擊-91系列導彈,還可掛載炸彈。

由此看來,這兩種戰機的作戰能力是差不多的。

霹靂-15E Vs. Scalp-EG

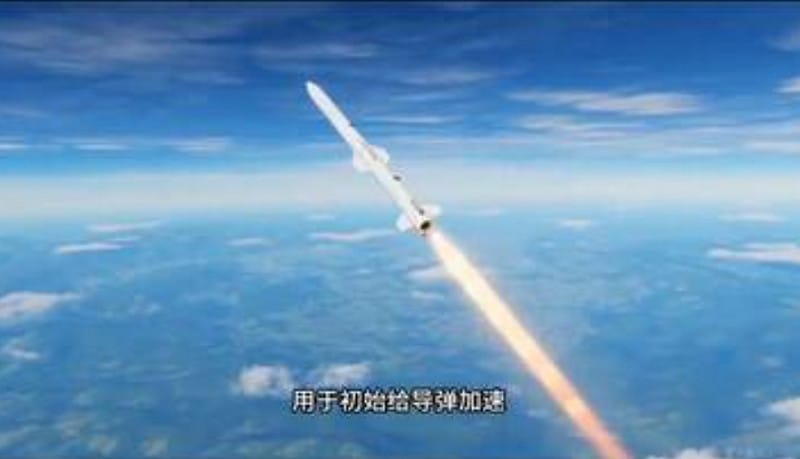

中國自製的霹靂-15(PL-15)中長程空對空飛彈。這款導彈採用「有源相控陣雷達(AESA)」,具備發射後自尋目標的能力,支援「A 射 B 導」模式:由一個平台負責發射,另一平台(如預警機)負責持續指引與修正,飛彈可在飛行過程中接收外部數據進行路徑微調與二次鎖定。

PL-15 飛彈,其最大射程達 200 公里,遠超外銷版本的 145 公里,被視為足以與美國 AIM-120D 及歐洲 MBDA「流星」飛彈相抗衡。保加利亞軍事》網站 26 日報導亦指出,PL-15 飛彈在射程與機動性方面,已與西方先進飛彈並駕齊驅,甚至可能超越「流星」飛彈,對印度空軍構成重大挑戰。

而印度空軍則使用 Scalp-EG 或流星導彈。這是印度空軍首次在實戰場景中使用 Scalp-EG 巡航導彈。該導彈射程超過 500 公里,攜帶高侵徹彈頭,旨在打擊設防目標或高價值目標。由達梭航空公司製造的「陣風」戰鬥機從 2020 年開始交付印度,配備了一系列先進武器,其中包括 Scalp-EG 巡航導彈和「流星」超視距空對空導彈。論導彈能力,絕對不輸中國霹靂-15。

預警機的「超視距多平台聯合作戰能力」

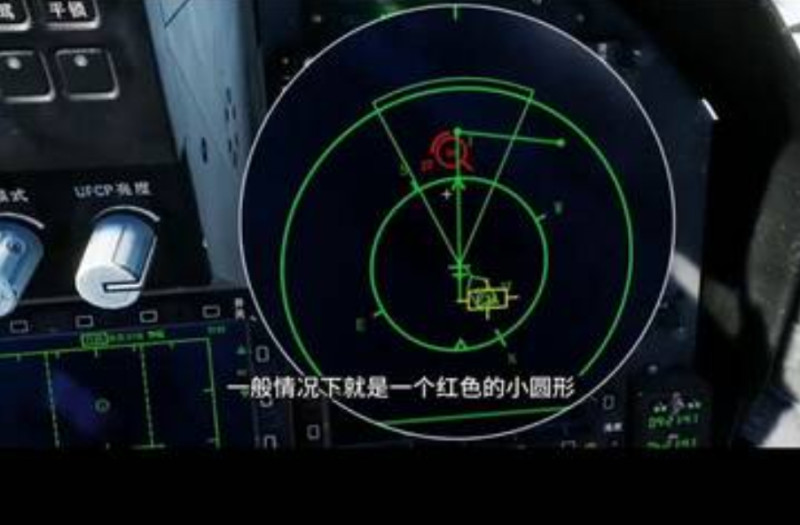

這次空戰,是由巴基斯坦空軍的 ZDK-03 預警機拉開序幕。該預警機在遠距離空域首先發現目標並進行高精度的敵機追蹤。預警機透過數據鏈將敵機位置、航向、速度等關鍵資訊即時傳送至殲-10CE 戰機,殲-10CE 可透過態勢感知頁面看到傳來的敵情,此時殲-10CE 可打開自身雷達,對敵機進行鎖定,在確認敵機進入射程時,就可發射導彈。

因此可以在不開啟自身雷達的狀態下鎖定敵機,避免過早暴露位置。這是標準的「信息前導、平台隱蔽」戰術。

當敵機進入有效射程後,殲-10CE 啟動自機雷達進行最終鎖定,並發射中國霹靂-15(PL-15)中長程空對空飛彈。

「A射B導」的3階段

接下來就要解釋「A 射 B 導」,殲-10CE 在射出導彈後,就可以關閉自身雷達,進入靜默模式,避免被敵方發現,或者脫離現行航線以確保安全,來個「射後不理」,這就是「超視距」( Beyond Visual Range, BVR ) 導彈的好處。

導彈射出後,就不再受戰機 ( A ) 的控制,接下來分 3 階段:

第一階段火箭推進器會先把導彈向上推行爬升,然後熄火,讓飛彈進入第二階段、慣性引導加數據鏈的滑翔階段,這有助於導彈能長距離的飛行,增加射程。在這個階段,預警機 ( B )會對導彈做數據鏈引導,告訴導彈向哪個方向飛行,導彈就會自行修正軌跡。

在第三階段,當接近敵機時,導彈會自主雷達開機﹐鎖定敵機位置,然後推進器二次點火增加衝速,提升導彈在末端的動能和命中機率,導彈雷達會依據比例引導法,提前預判敵機飛行的路線,然後精準命中敵機。

這一整體戰術展示的是現代空戰核心之一:「超視距多平台聯合作戰能力」。ZDK-03 的遠距偵蒐能力被認為是這次「擊殺成功」的最大功臣,讓殲-10CE 無須暴露就能掌握空中優勢。這樣的戰術設計,不僅強化突防能力,更可在敵方尚未偵測到任何威脅時完成攻擊。

印度空軍作戰觀念與體系之落後,其過度依賴語音通訊與傳統作戰方式,缺乏數據鏈整合與戰場感知能力,使得即便陣風戰機在性能上不見得劣於殲-10CE,卻在協同與節奏上處於劣勢,導致以多敗少。

殲-10CE 性能雖不一定壓倒陣風,但在整合預警機、數據鏈、武器系統與電子戰支援下,展現出遠超單機作戰的效能,尤其適合執行「體系空戰」與「超視距打擊」任務。在這次作戰中,陣風戰機淪為單機作戰,在沒有預警機的指揮與配合下自然難免慘敗。

空中預警機真是不可或缺嗎? AMTI與GMTI能取代?

空中預警機的指揮系統如此重要,真是未來戰爭不可或缺的嗎? 美國反倒有些反其道而行。

五角大廈就正在考慮廢除它的 26 架 E-7A 預警機訂單,因為考慮到預警機需搭載近 10 名機組員與指揮官,一旦被擊落將損失慘重。在俄烏戰爭中,2024 年 1 月 14 日,烏軍的 S-200 導彈於亞速海上空首次擊落一架俄軍 A-50U 空中預警機。這是全球首例的預警機在戰爭中遭擊落事件,而在2024 年 2 月 23 日,烏軍再次在俄國克拉斯諾達邊疆區上空擊落第二架俄軍 A-50U 。讓俄國顏面丟盡且損失慘重。

美國對預警機的安全性也有相當大的顧慮,預警機雖然能指揮整個防衛系統,但自身的防衛能力卻不大。目前五角大廈內部的辯論焦點是取消購買 E-7A 的預算,並依靠能夠「空中移動目標指示」(AMTI)和「地面移動目標指示」(GMTI)任務的星載雷達系統實現功能,但由於作戰管理和指揮控制功能的必要性,這一提案在美國空軍內部面臨阻力。

中國現代化武器的第一次實戰展雄風 台灣千萬要小心

印巴的空戰,對台灣也帶來了相當大的警示,因為這是中國武器首次在戰場上受到驗證,而且獲得大勝,震驚全球。這充分證明了解放軍是有實戰能力的。

況且這次作戰的,還只是中國相對落後的殲-10CE 戰機,甚至不是殲-16 或殲-20 五代匿蹤戰機。更別提中國的六代機已經在一天到晚試飛了,而美國空軍的 F-47 六代機,還在「匿蹤」中。

國軍們枕戈待旦保衛國家,當然值得欽佩,但如解放軍一旦來襲,台灣的國防將承受嚴重考驗,政客要以百姓蒼生為念,千萬不可掉以輕心。

巴基斯坦將預警機、作戰飛機鏈接形成了一個完整的作戰體系,形成「發現即摧毀」的殺傷鏈。 圖 : 翻攝自裝甲鏟屎官

巴基斯坦 ZDK-03 空中預警機。 圖 : 翻攝自新華網

俄軍曾被烏軍擊落兩架A-50U預警機,圖為俄軍同型機種。 圖:取自俄國國防部網站

英國E-7預警機機艙內部。 圖 : 翻攝自觀察者網