2018年,韓國瑜以鹹魚翻身之姿,跌破眾人眼鏡,當選一般公認為深綠地盤的高雄市市長。但接下來的戲劇性轉折更令人驚嘆不已,2020年韓國瑜挑戰總統大選失敗後,隨即於當年6月6日遭到高雄市民以高達93萬9,090票加以罷免,此罷免同意票數還比他當選市長的得票數892,545票超過4萬票之多。

幾乎沒人相信可能罷免掉一位民選市長,更不敢置信的是,罷免票數還比其得票率高出許多,讓所有質疑罷免正當性的人無話可說。

全站首選:高雄恐變天 ? 他直指賴瑞隆「人設崩塌」還斷言 : 拿60萬票就該偷笑

來到2025年聲勢不可擋的大罷免行動。一開始也沒人看好,因為前一年罷免基隆市長謝國樑的行動才以失敗告終,民氣似乎不很可用。更且,罷免要歷經兩階段連署的漫長歷程,才能達到可以進行投票的第三階段。此次還涉及不同縣市的串聯,這樣的連署動員,即使由政黨來主導進行,也是非常艱難的一項考驗。

例如有選舉之神稱號的日本學者小笠原欣幸於4月26日指出,「綜合目前台灣媒體的報導,可能進入最終罷免投票階段的約有10至20人,然而,在現行制度下,立法委員罷免投票的案例僅有3例,且都是個別案例,如此大規模的罷免投票實屬空前,因此投票結果如何極難預測。」

因此,專家預測能進入投票階段的席次,從10席、15席到頂多20席,最後竟然提升至超過30席以上的實際成果,也就是有超過一百萬以上人口參加了罷免連署,其規模真正可稱之為大罷免而無愧。罷免最後結果尚未可知,但迄今為止所產生的豐碩果實,相較當年罷免韓國瑜的行動,毫不遜色,再次跌破所有專家的眼鏡。

現正最夯:美伊戰爭將超過12天? 防伊朗導彈報復 數百美軍從烏代德基地撤離

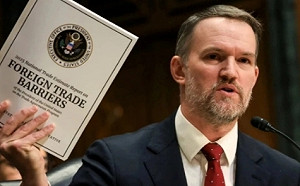

雖然大罷免這項口號最早由民進黨立院黨鞭柯建銘所喊出,但是後來的發展卻非任何人可預期和主導,其中有內外各種因素相互激盪;內部方面,如果不是國民黨與民眾黨所謂的藍白組合在立法院居於多數勢力下的各種蠻橫作為,讓公民的憤慨日益激切,也不足以致之;外部因素則是不可或缺,抗中保台幾乎是台灣人求生的本能反抗,而美國總統川普2.0的關稅貿易戰,讓整個世界局勢陷入不確定狀態,成為大罷免助燃的間接背景因素。

「大罷免」這場運動不僅重新定義了台灣的民主活力,也顯示出社會在面對威權滲透與制度失衡時的自我修復能力。究竟是什麼力量促成了這場民主「奇蹟」?可以從以下五項因素進行分析:

1.抗中保台是求生本能:地緣政治下的公民反射

隨著中國天天軍演的軍事擾台、資訊戰到統戰滲透,對台施壓日益加劇,台灣民眾已逐漸建立起一種「抗中是求生」的本能意識。而當國民黨在立法院表現出對中偏袒、質疑國防預算、抵制抗中政策時,這種行為便被視為「站在人民對立面」,喚起強烈的不安與反彈。

罷免行動,看似為一種台灣內部的政治動能,某種程度上成了民眾集體向中共發出的拒絕訊號,也是一種自我防衛的民主本能。

別忘了,當初韓國瑜崛起卻又急轉直下的關鍵轉折點,便是他到香港時親赴中聯辦這個舉動,引起許多人的疑懼;加上中國全面鎮壓香港,讓台灣人的生存本能被警醒。但國民黨從來不記取教訓,總是重蹈覆轍,例如面對川普的關稅大刀,趙少康卻發出要台灣引進中國觀光客賺觀光財的言論,更不用說藍白立委一再杯葛國軍潛艦預算及各種國安法案,早已讓國民黨陷入比韓國瑜更為險惡的處境而不自知。

2.國民黨極端操作激化民憤

國民黨在立法院完全不顧程序的修法和預算審查行為,已超越所謂的在野「制衡」職責,而被認為蓄意「扯後腿」。

例如強推國會擴權,破壞權利分立的監督機制,提高憲法解釋門檻、否決大法官提名等癱瘓憲法法庭,以致破壞司法制衡;加上無差別刪減政府預算,統刪業務費,阻礙國防與社福政策執行。

這些舉措被視為對民主制度的嚴重挑戰,從制度面破壞民選政府的運作正當性,已非單純的政黨競爭,因而引發大量中間選民與青年族群的警覺與反撲。

3.國民黨的反制手段粗暴失策

面對罷免壓力,國民黨並未選擇理性回應、釋疑或反省,而是採取更強硬的反制。在大罷免志工的宣傳場合,常可見到有地方勢力動員施壓罷免志工,甚至放任基層黑道介入,屢傳威脅事件;國民黨不思面對選民,好好闡述在立法院的作為,或者為死亡連署等偽造文書情事向選民道歉,反而發動認知作戰,甚至由黨主席朱立倫率領赴北檢抗議,並發起「426戰獨裁、反綠共」的群眾運動,指控罷免為「綠色恐怖」,如此聚焦激發同溫層的作為,顯然完全無法阻擋罷免的大勢所趨,反而更加催化連署人數。

例如罷免江啟臣的領銜人廖芝晏便透露,罷免江啟臣原本很不順利,直到朱立倫發起426上凱道,連署風潮才瞬間捲起,從426到5月2日短短一週,就進帳5000多張連署書。讓台中市順利達成罷免國民黨立委二階段連署全壘打的目標。這可謂之「對粗暴政治的全民反彈」。

4.女性與年輕世代的主導力量

此次罷免行動中,許多發起人、主要志工與社群操作手來自30歲以下族群,他們對制度的敏感度與行動力,顯示台灣新世代已接手民主維護的火炬。

尤其女性在這次針對國民黨立委的罷免行動中,扮演了不可忽視甚至是關鍵的角色。這場行動之所以能迅速擴散、有效串聯,與女性在各個層面的投入密切相關。

此次罷免行動能夠有效運用社群媒體、梗圖、短影片、懶人包等手法推動輿論,背後也有許多女性設計師、文案人員、行銷人、Youtuber 或 KOL 的貢獻。她們以敏銳的語感與美感將議題轉化為貼近生活的訊息,幫助更多人理解罷免理由,也讓政治參與變得不再艱澀。

許多女性參與者強調,這次行動不只是「政治參與」,而是對「價值的堅持」。當國會擴權、新聞打壓、女性遭受性別歧視的言論不斷出現時,許多女性深感「不能沉默」。這也是延續 #MeToo 運動後,女性對公共議題敏感度提升的延伸。罷免成為她們展現公民自主與性別正義的一種實踐。

某些地區的罷免行動,甚至是由媽媽社群發起,從校門口、育兒社團動員,廣泛串聯生活圈。在一些罷免說明會與直播節目中,女性發起人以清晰的邏輯與感性的表達方式,成功吸引大量非典型政治關注者的支持。

5.經濟安全帶來的急迫感

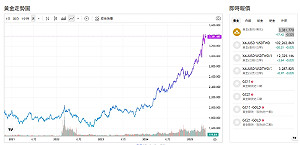

在川普關稅戰後,全球逐漸將「經濟安全」視為「國家安全」的一環。台灣在這樣的架構下,也出現「國防不只是飛彈,也包括晶片、能源與貿易策略」的廣義國安觀念。這使得國民黨在國會刪減國防與科技預算的行為,遭受更多公民質疑與批判,成為罷免行動的觸發因子之一。

雖然川普發動的關稅大戰不是導致「大罷免」的直接原因,但它作為一個外部催化劑,確實強化了台灣社會對中國威脅的共識,並加速「親中即不安全」的政治評價機制,簡單講,此時台灣面臨必須選邊站的處境,站在美或中哪一邊,人民的態度顯然很清楚。而這些評價在面對國民黨立委的立場與行為時,轉化為一股推動罷免的社會能量。

結語:困境中的台灣民主 再一次自我校正

其實台灣政治面臨一個其他民主國家所無的嚴重困境,即經過幾次修憲後,作為國家根本大法的憲法,被高門檻的修憲難度卡住,幾乎僵固不動,連原本透由大法官釋憲的調適路徑,也在藍白修法中給堵住了。令人驚奇的是,為世界少見的罷免制度,竟然成為可能解套的一個巧門,雖然要穿越這個巧門非常崎嶇艱難,但台灣公民集眾人之力,翩然來到一個新高度,俯視著所有政治人物的一舉一動。

也因此,這場大規模罷免,不只是一場針對在野政黨的反制,而是整個社會對民主制度價值的堅持與捍衛中,找出一條不畏艱難的路徑。它不是執政黨的勝利,而是人民的覺醒,因為一旦成功,這些公民自主的力量,勢必也將反過來給予執政黨更大的壓力。民進黨未來若能拿到夠多的票數完全執政,人民的監督和檢視力道,也必然相應升高,因為任何讓人民失望的政黨,下次選舉絕對可以見到真章。

記得罷免韓國瑜時,有人喊出一句話:「看好了,只示範一次!」,沒想到,不只在高雄市,台灣這次全國大罷免行動,即將以更高的難度進行,無論最後罷免掉幾席國民黨立委,但大罷免最重要的意義,不只是人民用選票選出代表人,也可以將此授權收回,更是透過罷免機制,進行了一場防衛性民主的戰役。

包含「山除薇害」、「港湖除 銹」等多個北市罷免團體上午聯合到北市選委會送連署署,罷團在送件前舉行記者會,並高喊:「大罷免大成功!」等口號。圖為罷免徐巧芯的志工在送件前相擁,喜極而泣。 圖:張良一/攝