中國民眾到我國旅遊的活動已在中國文旅部於2019年7月31日發布公告後禁止,中國文旅部在2019年發佈公告指出,「鑒於當前兩岸關係,決定自2019年8月1日起暫停47個城市大陸居民赴台個人遊試點」,包括北京市、上海市、天津市等47個開放自由行的城市,全面暫停核發通行證。雖然中國於今年(2025年)1月宣布「將」開放福建、上海居民到台灣旅遊,但是,面對可以直接控制旅遊人數的中國政府,我國觀光業者所面對的競爭對手並非民間業者,而是中華人民共和國,即兩岸觀光業的往來是不公平競爭的環境。

能否做中國觀光客的生意 由中國政府決定

首先,我們須認清「開放貿易對兩國都是有利的」這類似是而非的觀念,一般而言,若政府不干預市場且兩國廠商規模差不多的情況下,兩國相互貿易多可以提高兩國的福利。但是,當一個國家的政府可以控制出國旅遊人數,另一個國家不會干預人民遷徙移動的自由時,對人民移動具有完全控制力的國家就會讓市場形成不公平競爭。不公平競爭的問題是中國政府開放其居民到許多國家的觀光往來常見的現象,這也讓台灣與許多國家的觀光業者成為中國經濟脅迫的對象。因此,在過去兩岸觀光業的不公平競爭環境下,許多業者紛紛將中國禁團令歸責於政府,並非事實,而是這些觀光業者的獲利直接受中國政府政策影響所致。

當前熱搜:大罷免志工的故事8》在土地公面前學民主 --訪苗栗罷團領銜人Ami

其次,當觀光業者的獲利來源多集中在中國觀光客時,以中國觀光客為主要收入來源的本國業者,往往為了自身的利益而將禁團令歸責於我國政府。許多國會議員也只看到受中國觀光客影響的業者倒閉就認為台灣的觀光業不好,進而將中國宣布的禁團令全部歸責於政府。然而,上述以偏概全的說法都僅是業者重視自身利益,卻不反省為何只能做中國觀光客生意所致。試想,若台灣觀光產業的生意不好,則觀光業缺工可能會被認為是假議題。這與近期許多台灣大型石化業者獲利降低一樣,許多業者過去僅聚焦在中國市場的獲利卻忽視管理市場風險的重要性,或沒有能力拓展其他國家的市場。對於忽略市場風險的廠商而言,其可能缺乏的應是企業家能力。

對民主國家而言,民主國家的政府部門不能限制業者只能做中國觀光客的生意,但政府的政策可以取消給予這些不具競爭力的業者補助或優惠措施。特別是在今年政府預算被立法院大幅刪減的情況下,交通部也可以重新檢視給予觀光產業的資源分配,不是預算花掉,預算執行率達標就好。

行政院相關部會需注意觀光資源的排擠效果

最後,我國政府相關部會在面對中國準備解除禁團令時,應審慎思考如何維持我國觀光產業的競爭環境,避免我國觀光資源又因殺價競爭、零元團客或中資企業的一條龍經營方式所壟斷。在「假設其他情況不變」下,中國開放其國民到我國旅遊對我觀光業應是正面的,然而,在我國觀光景點、飯店、交通運輸等資源有限的情況下,中國觀光客增加了,其他情況將會改變,例如,我國本土旅遊或其他國家觀光客到台灣旅遊的資源必須支援更多的旅客,若業者或政府無法增加新的資源投入,則台灣的觀光品質就會降低。此時,消費者在國內旅遊的誘因將會降低。換言之,台灣業者可能因中國政府解除禁團令而受惠,但是,若本國與中國以外其他國家旅遊人數或消費金額減少的幅度大於中國觀光客增加的幅度,則台灣業者就無法因中國解除禁團令而受惠。若中國來台旅遊的價格較低,則業者的利潤可能會降低得更多。因此,我們要提醒的是,無論政府或民間業者,對於中國解除禁團令的討論不應停留在「假設其他條件不變」的靜態思考。

全站首選:美揭露解放軍核試 華時:中國擔心「午夜之鎚」砸在自己頭上

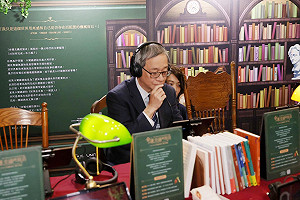

作者》蔡明芳 淡江大學產業經濟學系與經濟系合聘教授

(本文獲央廣授權刊載)