2000年4月23日,即將接任國史館長的恩師張炎憲教授,邀請我前往台北市南京東路二段的台灣國際會館,參與吳三連臺灣史料基金會主辦的一場別具意義座談會—「重建台灣歷史記憶:『4‧24刺蔣事件』與台灣座談會」。當天經過三個小時的聆聽,不僅讓我對4‧24刺蔣事件有更深入的了解,同時對於現場兩位刺客的紳士風度感到印象深刻。這是我第一次目睹鄭自才先生的丰采。轉眼已是2020年4月24日,「刺蔣事件」邁入50週年!1970年4月24日蔣經國如果命喪紐約,台灣將會如何?這已經成了永遠無法回答的假設性問題。至於蔣家王朝在台灣留下的統治神話,正等待全體台灣人共同去解構;蔣家王朝在台灣留下的殘餘勢力,也正等待全體台灣人共同去進行轉型正義。

- 引渡之戰(1971.06.25~1973.06.14)

因為我沒有國民黨政權的護照,也沒有美國護照,所以住在加州的聯盟成員王文宏借我一本國民黨的護照,就這樣讓我從美國紐約市飛到瑞士Zurich(蘇黎士)。

1971年6月25日11:15pm我由紐約Kennedy International Airport(甘迺迪國際機場)離美赴瑞士,隔天11:00am抵達瑞士Zurich。我到了瑞士之後,因為世界各地都有台灣同鄉會,我就住在當過同鄉會會長的黃瑞娟家裡。黃瑞娟的角色很重要,我在瑞士的行程及要會見的律師及重要人士都是她安排的。她很熱心,帶我去找律師,想辦法讓我在瑞士申請政治庇護。

全站首選:台灣「酷澎」也傳個資洩漏 數發部:台韓資料庫用同一個金鑰

Rosenbusch律師向我分析案情,認為我的情況要在瑞士申請政治庇護成功的可能性很低,以瑞士和美國的關係,可能不會批准。他告訴我,唯一有可能的國家是瑞典。

7月13日我在Zurich機場過夜,隔天搭飛機抵達瑞典首都Stockholm,下榻YMCA。7月17日Dr.Bernhard便派人前來YMCA接我去他的夏季別墅住。我所住的那個房間就是彭明敏教授當年逃亡瑞典時住過的房間。

10月22日申請居留和政治難民被批准,移民局發下一本號碼54976的外國人護照,以及旅行證件#1676。

現正最夯:卓榮泰不副署黨產條例等3法 民眾黨團:毀憲亂政 民意會嚴厲反撲

1971年10月底,當我在瑞典拿到政治庇護時,就公開我的行蹤。11月底我又將妻子兒女接來瑞典團圓,總算可以過個寧靜的生活。但在瑞典的美國大使館很快就把我的行蹤回報回美國。

1972年6月30日有兩名警察突然出現在我的住處,原來是要抓我。平常我都會去附近的文化中心看書、聽音樂,當時我沒有工作,都在唸瑞典文。我跟警察嗆聲說:「我是合法移民,為什麼要抓我?」警察回答說:「不是這方面的事,是美國政府要引渡你。」接著就把我接到派出所( 1972 June 30~July 5:police station, Stockholm斯德哥爾摩 ),然後送進Langholmen監獄( 1972 July 6~September 3: Långholmen Prison,Stockholm斯德哥爾摩 )。他們怕我交保之後會逃跑,不讓我交保。

瑞典這個國家相當重視人權,引渡沒這麼簡單。並不是:「美國要這個人,就可以把這個人抓起來立刻送去美國。」瑞典政府會先從地方法院開始,一關一關判決是否需要引渡。

打官司的過程中,瑞典政府會幫忙找律師,費用由瑞典政府負擔。當我被抓去監獄時,就開始研究他們的引渡條約。該條約規定,如果引渡者所犯的案件是政治案件,就不可以引渡;其次,如果引渡的案件間接涉及到政治方面,也不可以引渡。我的案子當然是政治性的,我並非為錢而進行刺殺行動。所以我就根據這兩條,力爭不能將我引渡回美國。

從地方法院到最高法院,他們一直問我:「你做這件事情時,你的組織有無同意?」我都回答:「沒有,跟組織無關。」他們的判決便認為:「這不是組織性的活動,而是個人的行為,所以不是政治案件。」所以決定將我引渡。

不過在強烈的輿論指責下,瑞典總理不得不出面公開承諾兩點:「第一,要求美國政府不得將鄭自才送回給在台灣的國民黨;第二,鄭自才服完徒刑之後,歡迎鄭自財回瑞典定居。」

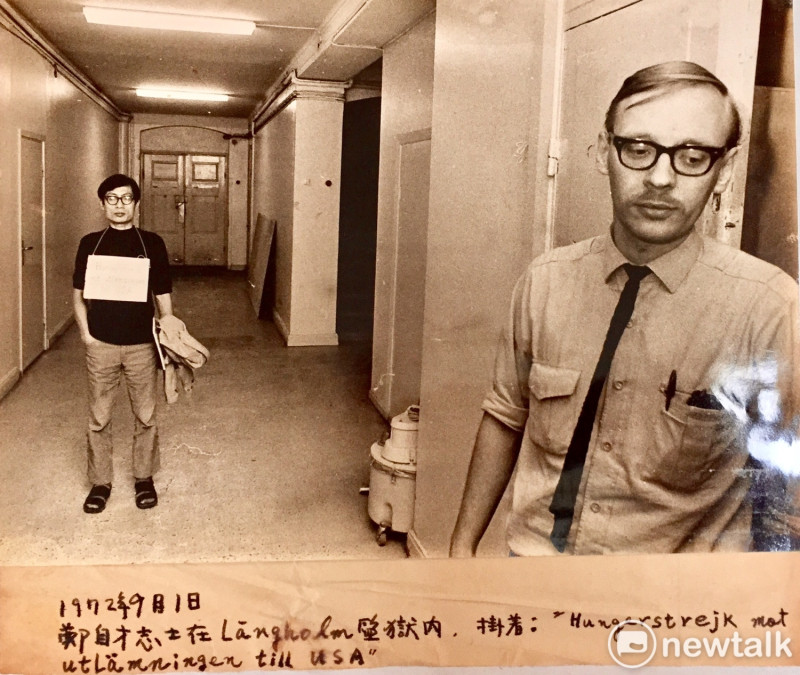

面對無力挽回的局面,8月30日我開始絕食,連水都不喝。絕食的行動,帶給瑞典社會極大的震撼,媒體進入監獄探訪已經虛脫的我,我在胸前掛著Hunger strike(絕食)的牌子,每頓飯都是滴粒未沾的原樣退回。

9月4日,清晨六點被叫醒。黃晴美來訪,一同坐上警車被帶往機場。在往機場途中,我開始昏迷。抵達機場時,已經不省人事。雖然這樣,仍被以推車躺著送上飛機。許多瑞典民間社團都前來以聲援,有人開車在公路上圍堵美國警察載我的那輛車,不讓該車通行;有人則是開車去機場,企圖阻止引渡。

由於我在飛機上依然是昏迷狀態,駕駛員決定把飛機降落在丹麥哥本哈根,這時已經在天空飛了一個小時左右。降落丹麥之後,把我送到當地的醫院,但是丹麥政府不敢收留我,覺得這個人很麻煩,美國警察也很緊張,事情只做了一半,人卻到了丹麥,就繼續尋找是否有什麼航空公司可以載我,結果找到一家航空公司願意載我到倫敦,我就這樣無緣無故被載到倫敦了。

當時我仍然昏迷不醒,不知道自己人在倫敦。醒來時英國移民局的人員已經來了,他們說我人在倫敦,但身上沒有證件,係違法入境,要把我扣留。

就在9月8日美國駐倫敦大使館已受命向英國政府提出引渡要求,這個要求於隔日正式提出。英國政府向美方表示,若要引渡我,必須向英國政府重新提出引渡申請,所以我在英國又開始新一輪的引渡官司。

英國法律比瑞典法律更加複雜與深入,引渡條約本身雖然很簡單,但解釋起來就不單純。我當時向英國法院申請人身保護狀,要求將我釋放。因為台獨運動是一個政治性的運動,我在美國是為這個運動而犯罪,因此是政治性的,照1870年英國引渡法( Extradition Act 1870 ),政治犯是不受引渡的。英國法院承認我犯的罪屬政治性,但認為我的政治活動既不是針對美國,所以與要求引渡的美國無關。詹姆士法官( James L J )指出,美國要求引渡並不是基於政治上的理由,完全是為了執行本國的刑法,所以將我押解回美國,並不觸犯引渡法的規定。也就是說,我被引渡過去的國家是美國而不是台灣,如果是台灣就有可能被迫害,是政治性的;去美國則不會被迫害,屬非政治性的。

英國的制度同樣要從地方法院一路打到最高法院,即英國的上議院。

回想當初陪審團判定我們有罪之後,我們去找律師,決定不要因為這件事去坐牢。打算逃離美國,將獨立運動的聲音帶離美國;我們走到哪,獨立運動的聲音就到哪。在引渡的奮戰過程中,我的確讓瑞典、英國等西方媒體,為台灣獨立運動做了很大的宣傳。總計這期間,報導此一事件的西方媒體超過一百家。

- 紐約坐監、重返瑞典(1973.06.14—1974.12.03)

1973年6月14日,我從英國被引渡回美國。我心中如此盤算,The Tomb(大墓)監獄就在紐約市曼哈頓南區,離唐人街很近。如果我跑快一點,應該來得及在警察拔槍射擊之前,跑進唐人街。一旦混入唐人街,東方的黃臉孔已超出美國警察的辨識能力。

飛機抵達甘迺迪機場,警車直接將我送到「大墓」監獄。車門打開後,我蹣跚下車,雙腳踏上美國土地,過往的顛沛流離和牢獄生活霎時浮上腦海。我第一次深切感受到,困頓、焦慮、鬱悶的日子,銹脫了我的力氣。這一次,我放棄逃脫,隨後跟著警察靜靜地走進地方法院,當場被收押,然後再度回到「大墓」監獄。

8月8日是我被紐約高等法院判刑的日子。法官宣判:「處鄭自才,企圖殺人處5年、非法持有武器處5年,合併執行不超過5年之有期徒刑。」將我關入紐約北部專門關重刑犯的Auburn(歐本)監獄。

經過七○年代初期頻仍的美國監獄暴動,比起早先,美國獄政已大為改善。因此相對於「大墓」監獄,Auburn(歐本)監獄好得太多了。

監獄裡可以選修大學課程。我修了兩門課,一門是心理學,研讀佛洛伊德理論;另一門是哲學,馬克斯主義。即使幾年來備受磨難,我始終無法忘情社會主義對人道的終極關懷。那時候,也只有較前進的教授,才肯去監獄兼課。

那時我意識到,台灣獨立之後也會有階級問題,會有左派、右派問題,所以開始研究馬克斯。以此為基礎,當我重返瑞典時並在瑞典生活11年的經驗,我確實認為北歐國家的社會福利制度是目前最好的制度。

在歐本監獄過了一段時間以後,我獲得要求換獄的機會,於1974年3月6日遷往位於紐約市北方約一百英里的Wallkill(渥爾基爾)監獄。那是一座沒有圍牆的監獄,不擔心犯人逃跑。每星期有三天犯 人可以到外面打球。

1974年11月25日我獲得假釋。因為我不是美國公民但持有美國綠卡,假釋後隨即從法院移交移民局的監獄,由移民局開庭聽審。移民局要決定究竟是允准我留在美國?還是將我驅逐出境?我律師的建議是,既然瑞典政府願意接納我,那我就回去瑞典,當一個自由人。如果留在美國的話,每個星期都要去警察局報到,並不是很自由。於是我決定回瑞典。聽審時,我沒有挑戰移民局,抗爭要留下來,而是主動要求離境。我就這樣自動離境,12月2日搭機離開美國國境,於3日早晨九點平安到達瑞典與妻小團聚,整整經過二年三個月。然而,另一場始料未及的人生轉折,就在前方等著我的到來……

黃晴美女士在瑞典Långholmen監獄外絕食抗議, 1972年9月1日Aftonbladet報導

1972年9月1日鄭自才在瑞典Långholmen 監獄絕食抗議,胸前牌子寫著:hungerstrejk mot utlämningen till USA