當全世界關注以色列與伊朗的戰火升溫,國際油價一度暴漲7〜14%,市場原本預期這場中東衝突會引發新一輪能源危機。但意外的是,停火消息一出,原油價格不僅未持續飆升,反而回落。這背後並非戰爭風險解除這麼簡單,而是另一場金融與地緣政治的深層博弈戰。

先來看黃金。在中東局勢升級之時,金價卻在每盎司3400美元上下徘徊,遲遲無法突破。照理說,戰爭一旦爆發,市場直覺應是搶進黃金以避險。事實上,雖然地緣政治衝突通常會推升金價,但這並非絕對規律。

1990年伊拉克入侵科威特後,金價從360美元漲至400美元,但戰爭正式開打後,又跌回350美元左右。俄烏戰爭爆發後,金價雖短暫衝高突破2000美元,但很快又回落至1900美元左右。中美貿易戰初期,黃金也曾短暫下挫。

從歷史事件來看,每當國際政局動盪,資金最終仍會流向美元。美元依舊是全球最具流動性與支付能力的資產,這一點毫無疑問,可說是資本市場早已用腳投票。這也解釋了「股神」巴菲特鍾愛石油股,因為石油才是戰爭真正的籌碼,而美元則是全球交易的唯一通行證。

伊朗的核彈級王牌:荷姆茲海峽

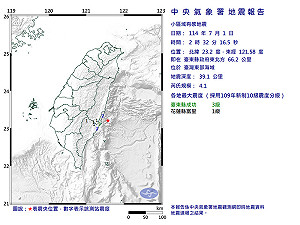

全球逾20%的石油必須經過荷姆茲海峽出口,而這條最窄僅33公里的關鍵水道,在這次以伊衝突中扮演關鍵角色。市場普遍憂心,一旦伊朗封鎖荷姆茲海峽,油價恐飆破每桶100〜130美元;全球製造與運輸成本將暴增;1973年的石油危機恐將重演,甚至更為嚴峻,全球將再度陷入通膨風暴,貨幣購買力崩潰。

當油價高漲,全球為了進口石油勢必增加對美元的需求,美國便可藉此重新啟動印鈔與降息循環,再次鞏固美元霸權。同時,市場也可能拋售黃金以換取美元。

那麼,問題來了,為何以色列與伊朗開戰後,不但沒有封鎖荷姆茲海峽,油價甚至出現下跌?

答案是:這背後跌的並不只是表面上油價本身的供需,更像是一場牽涉全球能源格局的博弈,也牽動了全球主要產油國之間的利益對抗,以及美元在石油市場的主導地位。

如今美國早已躍升為全球最大的石油出口國,其產量甚至超越沙烏地阿拉伯、伊朗與伊拉克三國的總和。一旦中東原油供應受阻,全球勢必將目光轉向美國,依賴其石油出口,且交易仍以美元結算。對各主要產油國來講,這場能源與地緣政治的博弈中,各方盤算精深、角力暗藏,而看似局外的美國,恐怕已佈局在前,成為最大的受益者。