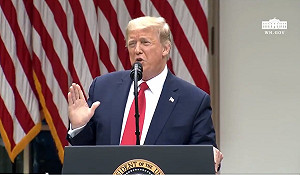

衛福部研擬健保補充保費3大改革,包括租金、利息與股利1年累計逾2萬元,研議收取2.11%補充保費,消息一出引來反彈,遭批拿散戶開刀,行政院卓榮泰院長昨晚指示衛福部暫緩規劃。中經院院長連賢明表示,這些抱怨其實都是可預期的,也反映出健保財務改革的困難。他感嘆,台灣已經很久不面對健保財務改革,每個政治人物都說健保很重要不能倒,然後健保漲保費都雙手一攤說不要找我。

衛福部長石崇良擬改革補充性保費,規畫要將補充性保費由即時的就源扣繳,修法改成「年度結算」但下限維持兩萬,並優先從利息、股利、租金開始實施。此外,針對獎金部分,則將起徵門檻從投保時薪資的4倍以上,改成「最低基本工資x4倍」為標準,來增加高薪人士負擔健保的公平性。消息一出,果然怨聲連連,許多股民抱怨政府。

連賢明表示,這些抱怨是很可以預期的,也反映出健保財務改革的困難。關於這次改革他有兩點評論,第一,很多股民說,他們股票差價沒有賺錢,為什麼要針對股利課稅?自從二代健保後,健保收費改成類似個人總所得收費制度: 一般保費針對薪資所得,非薪資所得則歸給補充性保費,所以股利課稅是針因為股票所發放股利課稅,就像股利所得要計入綜所稅一併計算一樣,和股票有沒有賺錢是兩回事。國外股票差價賺錢要另外計入資本利得課稅,台灣經歷過幾次證劵所得稅課徵失敗,要真的課徵證所稅可能要再等15-20年。

連賢明提到第二點,當初補充性保費設計時,政大健保研究團隊也有參與。考量到行政成本,當初就建議採就源扣繳,並將單筆下限從兩千五、五千、一萬、兩萬為基礎來試算。最後在行政成本和健保收入綜合考量下,選擇以兩萬做為下限的基礎。部長在這次改革可採用類似方式,適當的提高年度結算的下限金額,並適度再提高單次扣繳的上限,抓大放小來降低改革的政治衝擊。

最後,連賢明認為,石崇良願意面對健保財務改革,真的應該要好好鼓勵。台灣已經很久不面對健保財務改革,每個政治人物都說健保很重要不能倒,然後健保漲保費都雙手一攤說不要找我,最大共識就只有政府多出錢,這樣健保財務永遠沒有解。