從國際關係的視角觀之,一國領導人的產生,不僅是國內政治的權力競逐,更是國際體系觀察該國穩定與取向的重要信號。當前的日本正站在戰略十字路口,有如中美對抗升溫、北韓核威脅未歇、台海與南海情勢緊張、美日同盟壓力加大、全球供應鏈重組,所以誰能出任日本第104任首相,將不只是國內政爭的結果,更關乎日本在印太秩序中的角色定位。

因此,即便自民黨與公明黨正式決裂,但就制度與席次動員、政策一致性與外交可信度、制度設計下的勝率傾斜、以及國際信任與風險偏好四大結構性優勢,為之臆測高市早苗終將勝選首相。

現正最夯:玄鷲山高邑雲天宮元宵節解國運籤 副爐主揹轎謝恩行腳訪58友宮

一、制度與席次動員,決裂不等於失勢

長達26年的「自公聯盟」在2025年10月10日劃下句點。公明黨因金權爭議與對高市領導風格不滿,宣布退出聯立體制,不再在首相指名投票中支持自民黨,這是日本政壇的重大震撼,但「決裂」並不等於「失勢」。因為自民黨作為日本國會第一大黨,仍掌握全國選區組織、基層動員、財政資源與政策專業網絡;即使失去公明的固票,只要高市能穩住黨內派系、吸納無黨籍與中間派議員,她仍能在國會的兩輪投票制度中脫穎而出。

此外,日本首相指名選舉採兩輪制,就是首輪若無人過半,次輪以相對多數決定。而這項制度對大黨極為有利,因為自民的組織力量、地方網絡與政治資金,使其能在第二輪操作策略投票、爭取棄權與交叉支持,這正是「在野三黨聯手」(立憲、維新、國民)難以撼動的制度優勢。

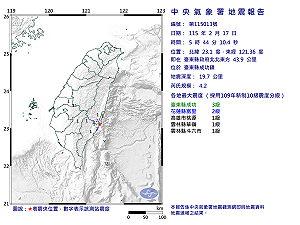

現正最夯:快訊》05:44臺東縣成功鎮發生規模4.2有感地震 最大震度臺東縣成功3級

二、政策一致與外交可信,穩定比新鮮更重要

從國際政治角度看,一國領導人的可信度與政策可預測性,遠比政黨更迭本身重要。當前日本正身處安全環境急速變化的時期,對美同盟的穩定、對中關係的平衡、對台政策的延續性,皆是台灣、美國、澳洲與韓國密切觀察的焦點。一旦由國民民主黨黨魁玉木雄一郎主導的「立憲、維新、國民」聯盟執政,勢必在外交、安保、能源與財政議題上進行高成本妥協,這不僅延宕政策推行,更削弱外界信任;再者,日本歷來在重大外交與防務議題上講求「持續性信號」,而多黨聯盟政府往往因協商過程冗長、決策曖昧,難以維持政策連貫性。

相較之下,高市作為自民黨出身的保守派政治家,能繼承安倍到岸田時代的外交框架,就是深化日美同盟、鞏固印太夥伴關係、維持對中強硬但可控的策略平衡,此般政策的連續性,對美國等盟國而言,意味日本仍是可預期且可靠的夥伴。另者,市場也有類似偏好,因為外資與金融機構普遍追求穩定環境,新政府若充滿政策不確定性與內部分裂,將造成投資遲疑與日圓波動,高市只要能夠展現理性財政與安全強化並行的政策路線,將獲得國際市場與外交圈的雙重信任。

三、體制設計下的勝率傾斜,高市擁有體制內的優勢

日本政治體制本身對強勢政黨具有結構性偏好,一則是,若衆參兩院在首相指名上意見不同,衆議院的決定優先,由於自民在衆議院仍是第一大黨,這項規則幾乎確保高市能在程序上壓過在野聯盟;二則是,兩輪相對多數決制度提供了「交易空間」,也就是自民黨可在首輪觀察票向後再展開誘票與策略協商,這使得在野聯盟即便首輪得票接近,也可能在次輪被逆轉,所以制度本身的設計,就能讓穩定操作力強的政黨更容易生存;三則是,內閣運作必須仰賴衆議院信任,若信任案被否決,首相須於十日內選擇辭職或解散,而多黨聯合政府在面對預算案或人事爭議時極易分裂,一旦內鬥或信任案翻盤,就會陷入政權短命的惡性循環。

所以這種高制度壓力顯示出,能夠維持穩定投票與黨紀的政黨更具生存力,因此自民黨雖然面臨內部派系角力,但在組織紀律與政治資源仍是其他政黨難以比擬,只要高市能夠以強勢領導整合黨內、鎖定議會節奏,她就能在制度邏輯下占盡優勢。

四、國際信任與風險偏好,變動時代的保險選擇

在國際政治中,盟國與市場的行為模式往往體現「風險規避邏輯」,尤其在戰略不確定的年代,各國傾向選擇熟悉、可預測、具制度穩定性的領導者,而非追求劇烈轉向。對美國而言,高市是安倍以來最明確延續「自由開放印太」理念的政治人物,高市不僅重視安全與技術同盟,也支持日台安全協調與經濟韌性建構,所以對美方而言,高市代表日本外交與安全政策的可持續性。

此外,區域夥伴如澳洲與印度也更願與政策穩定的日本合作,對東協各國而言,日本能維持既有援助體系與防務合作框架,遠勝於政黨輪替後的政策斷層。這種「外部信任紅利」在選舉間接發揮作用,也就是當外界普遍預期自民執政更有利於區域穩定時,國內政治菁英自然傾向押寶於可被國際接受的候選人。同時,日本近年的政治資金醜聞與派系鬥爭,使得民眾對政治信任下滑,高市若能在改革與透明化上提出明確方向,將同時在國內修復信任、在國際重建形象,尤其她的「女性領導者」形象更為日本外交加分,象徵體制改革與穩定並行。

五、綜合評估與潛在變數,內外挑戰政局多變

高市的潛在優勢雖多,但仍非穩操勝券。她必須同時處理黨內派系整合與民意期待之間的拉鋸,一旦麻生派與部分改革派對她的政策節奏不滿,將會削弱國會支持;另一方面,公明黨若轉向在野聯盟,也將造成議會微妙的勢力變化。此外,有如台海危機、能源價格震盪或國際經濟衝擊等外部事件,都有可能重新塑造政治議題與支持結構;另者,市若在初期內閣運作上出現人事失誤或政策爭議,政權亦可能陷入「短命化」風險。

六、結語:體制現實與國際邏輯的交會

從國際關係的角度來看,日本的首相指名選舉不僅是國內派系博弈,更是一場制度穩定性與國際信任的投射,尤其當前世界對日本寄予「區域穩定樞紐」的期待時,政治操作的理性選擇往往傾向可被同盟預測、可被同盟協調、可被同盟接受的體制內領導人。其中,「玉木聯盟更可期」的論調,忽略了制度結構與國際偏好的雙重約束,因為多黨聯合雖象徵改革,但政策縫合成本、外交不確定性與市場疑慮,使可行性遠低於理論想像;相對地,高市早苗雖面臨黨內挑戰與公明脫盟,但在制度結構、國際信任、外交延續性與市場偏好上,具備難以撼動的優勢。

因此,若高市能在「保守中的調和、穩定中的革新」之間取得精準平衡,不僅能鞏固未來問鼎首相的正當性與國家治理能力,也將在變動不安的印太局勢中,成為穩定秩序的核心樞紐。

在動盪的時代裡,「穩定」本身就是最強大的內政與外交實力。

(作者為日本研究學者、開南大學副校長)