在中共四中全會召開前夕,《人民日報》從9月30日起連續八天刊出署名「鍾才文」的系列評論,從「全球視角」到「堅信中國」,一氣呵成勾勒出一幅宏大、穩定、高質量、開放共贏的中國經濟圖景。形式上,這是為「十五五」規劃做思想鋪路;實質上,卻是一場語言性粉飾工程,試圖在現實愈發失控的情況下,重建一種可預期的幻象。

當經濟已無力支撐政治敘事,話語就成了最後一道防線。這不僅是一次話語攻勢,更是一場針對信心危機的集體心理安撫。

八文成陣:打造一條制度性信心幻覺鏈

這八篇文章顯然不是零散評論,而是一場經過謀劃的話語工程。第一篇由「全球視角」切入,為所謂的經濟“蝶變”搭建舞台;第二至第五篇致力於建構所謂「長期穩定邏輯」與「確定性」,意圖壓制外界對經濟結構性風險的質疑;第六與第七篇轉向「包容性」與「共贏性」的敘事,試圖修補內部社會撕裂與國際信任赤字;而第八篇則直截了當地進入宣誓與洗腦模式:只要深入了解中國,就會堅定相信中國。

這不是經濟論述,而是政治儀式。不是政策預告,而是敘事補綴。在失衡的現實面前,這套敘事邏輯並不打算與事實交鋒,而是試圖以重複與堆疊,把語言本身變成現實的替代品。

筆名政治與話語治理:「鍾才文」的角色與遮蔽

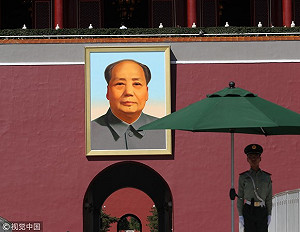

在中共的語言體系中,「鍾才文」不是個人,而是體制意志的化身(中央財經委員會)。與「任仲平」(人民日報重要評論)、「國紀平」(國際紀要評論)等筆名一樣,這些所謂署名其實是制度化筆名,由中宣部與黨媒系統協同操刀,用來發布政策定調、傳導政治訊號、構建集體一致性。

這類筆名的功能並非傳達個人觀點,而是實現語言治理:模糊作者性、消除責任邊界、建構一種「全黨共識已然形成」的錯覺。在系統內部,這些文章是政策信號;在外部,它們則是對輿論的引導乃至壓制。

然而,正是這一輪「鍾才文」八文連發,反而凸顯語言與現實之間的深層斷裂。當筆者高調宣稱中國經濟具備「確定性」、「可預期性」,現實卻擺出青年失業居高不下、房地產爛尾持續擴大、內需低迷、出口萎縮、民企信心潰敗的完整對照組。語調愈亢奮、筆名愈權威,反而愈顯露出體制內部對真實狀況的恐懼與失控。

筆名原是話語治理的工具,如今卻成了遮掩崩潰跡象的最後薄紗。

「十五五」規劃的張力:話語堆疊下的政策碎裂

從這場筆名操作背後不難勾勒出中共對「十五五」的政策藍圖:雙循環戰略、產業轉型升級、高質量發展、包容共享、開放共贏、綠色永續……聽起來彷彿是一套內外兼顧、面面俱到的經濟路線圖,實則充滿互相抵牾的矛盾與語言拼貼的痕跡。

一方面,中共要求靠內需拉動經濟,卻遲遲不敢觸碰收入分配與就業市場的結構改革,消費意願因此疲軟;一方面高喊創新驅動,卻無法打破技術受制與官僚壟斷的體制困局;喊著「高質量發展」,但一遇增長壓力仍回頭擁抱老式基建與投資拉動。想要推動包容與共享,卻又無力縮小城鄉差距與階層撕裂;在國際上高呼開放共贏,卻面對外管制稀土,而資本外流與全球供應鏈重組的現實挑戰。至於「綠色永續」,更是面臨地方財政枯竭與治理能力不足的雙重障礙。

這些彼此衝突的目標,缺乏制度性協調機制,也沒有政策優先序列的清晰設計。最終只會使得「十五五」淪為一份修辭繁複、難以落地的語言文本──一盤語言的拼盤,而非一份真正面向未來的政策計畫。

語言的勝利不等於現實的成功

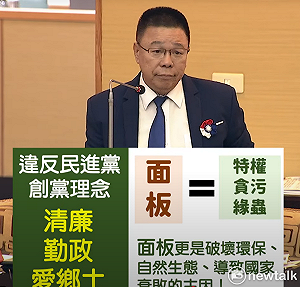

中共的治理語言已從「戰狼式動員」轉為「智性話語包裝」,將原本粗暴的統治命令包裹在看似理性的專業術語之中。如今的「新質生產力」、「制度型開放」、「現代化產業體系」,其實與過往的「三個代表」、「八榮八恥」並無本質區別——都是為了掩飾現實問題而生的修辭產物。

特別是「高質量發展」這一口號,看似兼具創新、綠色、共享等正面價值,卻始終缺乏可衡量的定義,也缺乏可問責的制度依據。它不再是發展理念,而是避免承認失敗的語言出口。

這正反映出中國治理體系最深層的問題:政治邏輯凌駕經濟邏輯,權力意志壓倒市場機制。當政策制定與執行完全服務於維穩需要與忠誠競賽,整個國家將失去自我修正能力。結果不是騰飛,而是僵化;不是振興,而是麻木。

結語:誰還能被說服?

這場以「鍾才文」之名的宣傳突擊,其實不是對世界發聲,而是對體制內部的語言動員。它要讓地方官知道怎麼說話、媒體知道怎麼配稿、學者知道該怎麼「正面表達」。說到底,這不是要說服別人,而是要全黨全國說服自己:「中國經濟沒有問題」。

但真正的危機正在於此。當一個政權只能依靠話語來維穩,而非依靠制度回應與現實績效,那麼它已經失去了自我證成的能力。說到底,不是中國是否仍值得「被相信」,而是它是否還有能力贏得真正的信任。

「鍾才文」的八文連發,是一場語言的絕地反擊,也是一場信心崩潰前的修辭躁動。現實不會因語言而轉向,經濟不會因筆名而復甦。中共越是以筆名撐起話語權,越證明它正在失去治理的真實力。