《日經亞洲》(Nikkei Asia)12 日報導指出,台灣近年積極推動與澳洲、日本、紐西蘭、加拿大及東南亞多國簽署貿易或產業合作協定,然而在美國總統川普主導下變動的國際秩序與中國大陸不斷擴張的影響力夾擊下,台灣遭遇「幾乎所有國家冷遇」,談判進展停滯。多名政府官員與知情人士透露,這對賴清德政府而言是外交上的重大挫敗。

報導指出,台灣長期透過美國主導的倡議與多邊體系維繫國際參與,如今華府傾向採取雙邊主義並放棄集體領導,使許多國家不願冒犯北京而與台北保持距離。兩名直接知情人士更透露,「幾乎所有洽談國家都態度冷淡或遲疑」,導致談判停滯不前。

現正最夯:10立委互毆遭起訴7人是藍委 王鴻薇控陽謀:目的是擋藍委參選

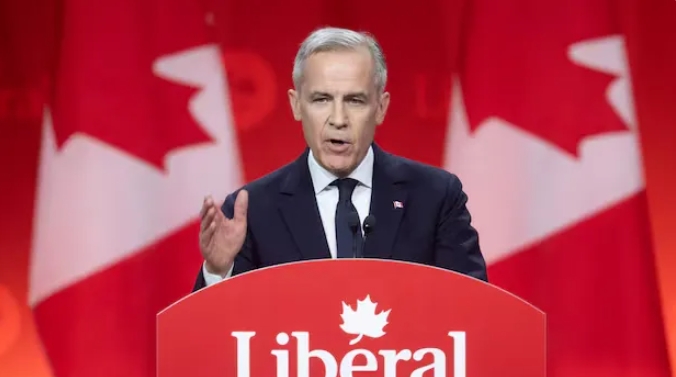

其中,加拿大原已在今年 4 月大選前與台灣完成貿易談判,但總理卡尼(Mark Carney)政府至今未推進簽署程序,令台北擔憂協議可能生變。儘管卡尼政府聲稱正尋求「向亞洲轉向、降低對美依賴」,卻遲未簽署對台協議,反而與印尼達成新貿易協定。加拿大外交部回覆《日經亞洲》時表示,「加拿大依循一中政策,維持與台灣非官方但有價值的經貿與人員往來關係。」

報導同時指出,在東南亞國家中,與中國在南海主權問題上陷入緊張的菲律賓,對與台灣合作態度最為開放,儘管目前尚無正式貿易協定談判,但「有理由保持樂觀」。《日經亞洲》引述台灣智庫 DSET 研究員、維吉尼亞大學法學院學者易大為分析,華府不再主導多邊機制,使許多國家顧忌中國報復,對台保持距離。「即使澳洲、日本、南韓等美國盟友,也因對中國的貿易依賴,在 AI 晶片出口限制等議題上相當謹慎。」他指出,中國長期以市場規模作為政治槓桿,立陶宛開放「台灣代表處」後即遭北京制裁,正是一例。

不過,易大為亦表示樂觀,認為隨著台灣半導體與高階零組件產業在美、歐、日與中東歐的擴張,將帶動簽署貿易與投資協定的需求,進而創造新動能。前駐歐盟代表、前外交部次長李淳也指出,「與台灣簽署協議即是主權行為」,而中國則持續以外交封鎖手段警告他國避免與台北往來。李淳強調,台灣是世界貿易組織(WTO)正式會員,「各會員都有權在既有承諾基礎上締結貿易協定」。他並指出,美國對友敵同加徵關稅,使多國在中美夾縫中轉趨保守,認為「這樣的混亂時期,也許不是挑戰中國的好時機」。

當前熱搜:近6萬警受惠!政院核定調高警勤加給 刑事加成提高至8成、勤務繁重加成最多加1.3倍

民進黨立委、立法院外交及國防委員會成員陳冠廷則向《日經亞洲》表示,加拿大應「儘速簽署協議」,強調台灣一再展現「負責任且可靠的供應鏈夥伴」角色,對全球產業鏈穩定具關鍵意義,「這不僅有助台加雙邊經貿發展,也符合加拿大推進印太戰略的利益」。