今天,中共盛大舉行「九三閱兵」,不僅是對抗戰勝利80週年的紀念,更是結合歷史論述、軍力展示與國際宣傳的戰略行動。此活動不僅中共是對內重申中共政權合法性、對外更釋放地緣政治威懾訊號、對台灣社會產生深層心理與安全挑戰。而本文將從內部政治操作、軍事發展、對台衝擊與未來戰略趨勢等面向,全面解析中共「九三閱兵」背後的戰略意涵,理解到中共「閱兵即戰略」的核心邏輯。

一、對內政治需求:以歷史與軍事重塑政權合法性與穩定感

(一)記憶政治的再造與歷史詮釋權的戰場

中共選擇在抗戰勝利80週年舉行高規格的「九三閱兵」,不僅是紀念性儀式,更是一場高強度的「歷史認知政治操作」。長期以來,中共試圖將「打贏抗戰」的歷史功勞,由原先屬於國民政府的定位中攫取過來,重新包裝為共產黨領導抗戰的勝利,這不僅是對「歷史詮釋權」的主導企圖,更是對「正當性來源」的再一次確認與強化。另外,中共藉閱兵展現自身對歷史詮釋的壟斷力,試圖讓國內民眾相信,「沒有共產黨,就沒有抗戰勝利,就沒有今日的中國」,這種「政權合法」等同「歷史正義」的謬論,是中共極權統治的核心論述架構。

(二)國內信心轉移與政權穩定的心理操作

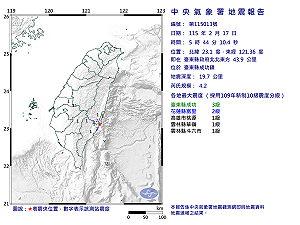

現正最夯:快訊》05:44臺東縣成功鎮發生規模4.2有感地震 最大震度臺東縣成功3級

當前,中共面臨經濟成長乏力、青年失業率居高不下、房地產泡沫危機與地方財政潰堤等多重壓力,社會大眾對未來充滿不安;此時推出「九三閱兵」,其政治功能顯然超越單一紀念意義;同時,中共透過震撼視覺的軍力展示,傳遞「國家強大、政權穩定」的形象,將民眾的情緒焦點由「經濟困境」轉向「民族自豪」、從「擔憂未來」轉為「讚嘆軍威」。這正是一種經典的「政治轉移策略」,藉外部威脅與軍事展演來掩蓋內部困境,凝聚社會向心力,形塑「只有共產黨,才能保護中國」的意象。

(三)社會控制與反異議的雙重升級

此次閱兵前後,北上廣等一線城市普遍實施「低空禁飛」、「活動管制」、「人員排查」,如火如荼地推行戰時級別的全域管控手段;特別值得注意的是,在重慶大學城出現「推翻共產黨暴政」的投影標語後,當局迅速封鎖消息並大規模加強校園與社區監控。顯示出「九三閱兵」不只是軍力展示,也是一場治理模式展示,也是一種在短時間內全境施行政治安保封控的「極速國家機器」運作模式,更是對內部異議聲音的迅速壓制,更凸顯中共有能力維穩與清除雜音。

二、對外戰略訊號:武器展示與地緣競爭的雙重訊息

(一)「核三位一體」戰略初步成形

本次閱兵重點展示的包括「東風-5C」、「東風-31BJ」、「東風-61」等洲際彈道飛彈,以及「巨浪-3」潛射導彈與高超音速導彈等新一代戰略打擊武器,標誌中共「陸基、海基、空基」核打擊體系日漸完備;此外,這些裝備不僅為中國解放軍提供第二擊與反制能力,也針對美國本土形成實質性威懾。換言之,中共意圖告訴世界,中共已具備與美國相同的「毀滅性對等」能力,而不僅是區域性軍力。

(二)A2/AD能力針對第一島鏈的全面佈局

除了核威懾,「東風-17」高超音速導彈、「鷹擊-21」空射導彈、「紅旗-19」與「紅旗-22」防空系統等,更代表中共的「反介入/區域拒止」(A2/AD)戰略日趨成熟,尤其針對台海與南海地區;另外,配合無人機、電子戰與定向能武器的亮相,顯示中共已能在資訊化戰爭中有效干擾敵方通訊、導航與戰場管理。所以,這種「層層遞進」的火力封鎖與電子攻擊能力,明確針對美日在印太的介入能力,也意在嚇阻台灣在戰時期望國際援軍的想像。

(三)中俄朝三角結構的戰略聯合展示

更具高度意涵的是,習近平與普京、金正恩共同出席閱兵與論壇活動,塑造「反西方」的「歷史論述共同體」,儼然是「中蘇抗德」的歷史論述再現,意圖重構一種「正義聯盟」的架構,對抗當前以美國為核心的自由民主陣營。此外,中共也試圖將外交與軍事結合為「混合論述戰」的一部分,在國際社會主張「中國才是反法西斯戰爭的主角」,進一步為中共修訂國際秩序的主張鋪路。

三、對兩岸關係的衝擊與台灣的應對策略

(一)台灣社會的多元反應

台灣朝野對此次閱兵的反應不一,其中民進黨政府明確譴責此舉為「威嚇台灣的軍事操作」,並以「不應用槍聲紀念和平」為主軸回應,尤其是陸委會發文警告相關台籍人士不得參與,否則將依法究辦;另一方面,國民黨雖譴責共產黨扭曲歷史,卻也趁機強調「抗戰歷史是國民黨的光榮」,從而引發一場「歷史誰主導」的論述戰;至於社會層面上,閱兵對部分年輕人而言已呈「常態化冷感」,只當作「軍武表演秀」觀看,這正是長期威脅導致的心理疲乏現象,殊值政府關注認知戰韌性。

(二)閱兵展示不等於實戰能力

閱兵多為心理戰與對內宣傳,所展示武器已經修飾,未必反映真實戰力,而其使用條件、維修難度與作戰效能仍需戰場驗證;所以,台灣應冷靜解讀,避免陷入焦慮或掉以輕心,特別是閱兵只是一種認知戰挑戰與情報參考,而非單純威脅。因此,建立正確的戰略素養與心理防衛觀念,才是因應當前局勢的穩健之道。

(三)強化國際支持與戰略韌性

面對中共閱兵後可能升高的軍事壓力,台灣需透過國際合作提升戰略穩定,別是G7、美日韓等近期皆強調反對片面改變台海現狀,並支持印太和平穩定,為台灣提供道義與外交支撐;更重要的是,台灣應同步強化自身的戰略韌性與制度性安全準備,讓閱兵不再是一種戰略心防破口。

四、綜合戰略評價與未來情勢展望

(一)閱兵即戰略論述場域:不只秀軍武,更是秀「制度與價值」

閱兵作為一種「國家表演」,背後承載的不只是火力展示,而是「論述主權」、「歷史正當性」與「話語霸權」的爭奪;而從中共角度看,這場閱兵意在對內重建信任、對外施加威懾、在國際挑戰話語規則,乃是一場綜合型的戰略操作。

(二)對台灣而言:軍威秀與信息戰雙管齊下,須對症下藥

台灣不應僅以外交聲明或象徵性譴責作為應對,而應具體強化:一則軍事層面上,持續強化自衛與嚇阻能力,發展非對稱戰力;二則心理層面上,建構全民國防認知,提升對敵心理戰識別力;三則歷史論述層面上,強化抗戰史的本土研究與國際宣傳,捍衛歷史真相與正義。

(三)未來觀察重點:一是,中共是否將閱兵後進一步強化實戰部署,提升第一島鏈內的戰備態勢;二是,國際社會是否因閱兵強化對台軍事援助與安全承諾;三是,台灣是否能藉此推進全民防衛體系制度化,強化民防教育與反情報演訓。

五、結語:閱兵雖過,戰略較量未止

2025年的「九三閱兵」不僅是中共政權操作歷史論述與展演軍事力量的舞台,更是一場對內穩權、對外示威、對台滲透的多層次戰略行動;此外,閱兵背後也深藏著政治轉移、認知操控、制度展示與國際話語爭奪等深層意圖。所以,對台灣而言,此舉既是壓力也是警訊,提醒台灣應從制度建構、心理防衛、歷史論述與國際連結等層面同步強化應對。

閱兵只是序幕,真正的挑戰在於長期的地緣角力與價值較量,唯有建立堅韌社會、清晰戰略與凝聚共識,台灣方能穩健應對中共層出不窮的權力秀與軍事威懾。