當傳承數千年的傳統書篆碰到不斷追求新知的科技人,當感性的藝術表現遇上理性的科學思維,將會迸出何等絢爛的火花?答案就在今(31)日至8月21日於明宗書法藝術館登場的「台灣科技人書法篆刻聯展──格物致知」。

策展人黃敬宏表示,「格物致知」最早出自於《禮記‧大學》「古之欲明明德於天下者,先治其國。欲治其國者,先齊其家。欲齊其家者,先修其身。欲修其身者,先正其心。欲正其心者,先誠其意。欲誠其意者,先致其知。致知在格物。」其後到宋代,理學家們如二程(程顥和程頤)、朱熹等人進一步闡述這個意理,視「格物致知」為求學做人的重要功夫,也將「理」視為存在於具體的事物之中,所以格物致知的目的是要還原出具體事物之理,也就是「即物而窮理」。

現正最夯:熱血開打!巷仔Niau揮棒上場 愛國婦人會館打造春日棒球故事場景

《現代漢語詞典》解釋為:窮究事物的原理法則而總結為理性知識。在這樣的歷史背景下,藝術與理學的交互碰撞,因而開創了恬靜愉悅,追求自由,尋找自我風格的宋人尚意書風,而如此理性與感性所產生的跌宕,成就了藝術的偉大,這樣的啟發,也讓展覽主題訂為「 格物致知」。

他強調,在幾何學裡,一條直線可以是另一條曲線的投影。當科技與藝術這兩條在二維空間不相交的平行線,卻在三維空間產生變化萬千的曲度,以各種不同的視角,相知相遇,迸出絢爛的火花。愛因斯坦也無法在相對論中,由剎那的光速與永恆的質量,推導出藝術所蘊含的能量。在科技大發展的年代,人工智慧、機械學習、大數據、機器人及超級計算機,推動人類往更文明進步的方向奔跑,而外在的硬體、內在的軟體,加上日新月異的演算法,各種千古難題,亦會在未來迎刃而解。藝術,也會面臨到相同的挑戰。

人工智能可否成就二王的書風,或是金石名家的印風,亦或是開創無與倫比的藝術型態與表現,這個答案是「可能的」。但是,不管是否需要巨大的花費(人工智能的算力中心),以及長時間構件模型與演算法,這樣的藝術,會缺少精神與靈魂。試想王羲之的曲水流觴、米元章的癡醉拜石、文彭的流派篆刻,我們所追求的,豈止是藝術成就,亦對其心境與態度,神往之。科技始終來自於人性,人性的美好來自於感性的涵養,有高度與氣質的涵養更是來自於藝術的浸淫,而最好的方式是,懂得運用科技,在藝術中加入變因,不僅可以提高學習效率,亦有機會產生質變與形變,還可以保有核心的精神與靈魂。

當前熱搜:柯文哲喊「賴清德當幾年醫師,有我久嗎」楊斯棓曝柯小把戲:缺乏教養的自卑感

此次的聯合展覽共遴選推薦11位書篆家,書法家有10位,包括:王政麟、王新維、梁潤生、張尚為、曾元宏、黃敬宏、趙順卿、蔡弘凱、蔡東波、蘇梓靖,篆刻家為李夢鈞。當中不乏有服務於全球前三大市值科技公司的主管,或是任職於創造台灣成為科技島的筆記型電腦與供應鏈翹楚公司,或是國家研究單位的一級主管,也有自己成立公司的大老闆,當然,護國神山自然也沒有在這次的藝術盛會中缺席。不管是在職,亦或退休,身處科技領域的參展者,除了零與一的理性,更懂得在中間尋找感性的介質,讓理性更加柔軟,讓感性更有溫度。不管是執筆或是執刀,在行雲流水間,皆刻畫出對書法篆刻藝術的熱情與神往。

書法家蕭一凡則指出,「格致」乃《大學》八條目之首二項,以其翻譯Science,顯然古人對西方科學頗為重視。格物致知之理在宋明儒學中有非常重要的義理發揮,以「格物致知」為展題,至少有三重重要意涵:一是以古學義理之高度來作為展事題旨,遂讓書法的技術層面結合了心性之學。二是以理性嚴謹的科學方法及態度來審視書法,或能開出書法學中的新差異。三是在功利計算的資本主義消費世代中,科技人對書法投以關注,幾乎也將其視為生命的書寫,此舉無疑是頗具張力的社會學領域之示範。

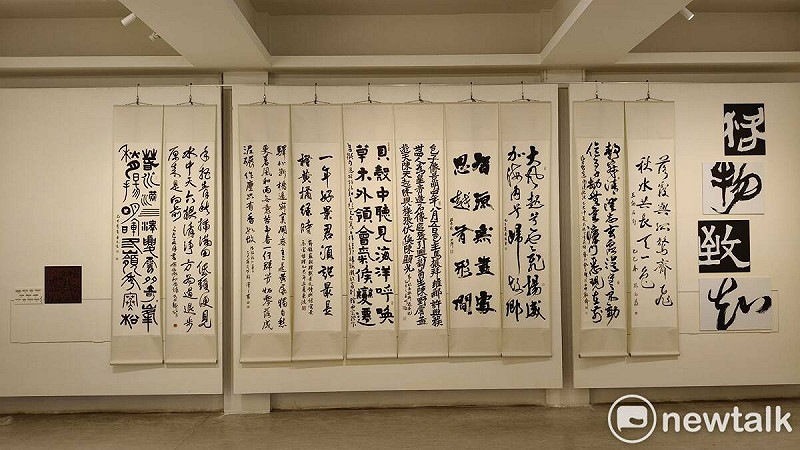

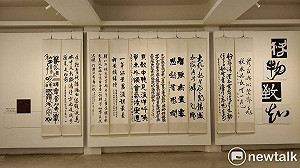

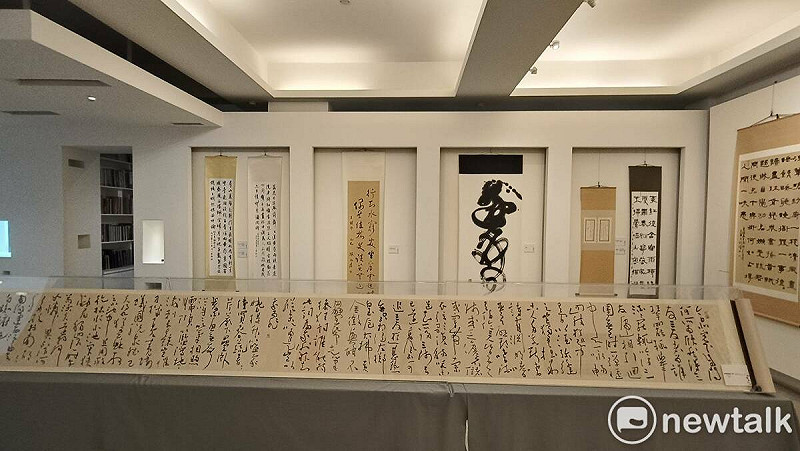

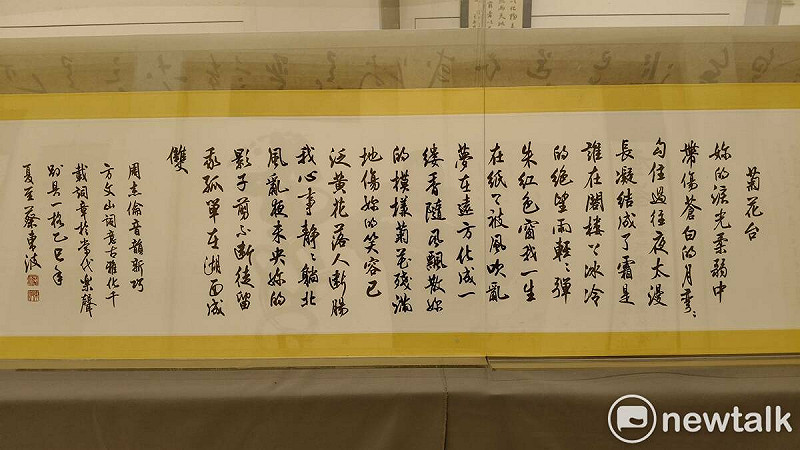

「台灣科技人書法篆刻聯展──格物致知」參展者除了零與一的理性,更懂得在中間尋找感性的介質,讓理性更加柔軟,讓感性更有溫度。不管是執筆或是執刀,在行雲流水間,皆刻畫出對書法篆刻藝術的熱情與神往。 圖:黃博郎/攝

「台灣科技人書法篆刻聯展──格物致知」參展者除了零與一的理性,更懂得在中間尋找感性的介質,讓理性更加柔軟,讓感性更有溫度。不管是執筆或是執刀,在行雲流水間,皆刻畫出對書法篆刻藝術的熱情與神往。 圖:黃博郎/攝

「台灣科技人書法篆刻聯展──格物致知」參展者除了零與一的理性,更懂得在中間尋找感性的介質,讓理性更加柔軟,讓感性更有溫度。不管是執筆或是執刀,在行雲流水間,皆刻畫出對書法篆刻藝術的熱情與神往。 圖:黃博郎/攝

「台灣科技人書法篆刻聯展──格物致知」參展者除了零與一的理性,更懂得在中間尋找感性的介質,讓理性更加柔軟,讓感性更有溫度。不管是執筆或是執刀,在行雲流水間,皆刻畫出對書法篆刻藝術的熱情與神往。 圖:黃博郎/攝

「台灣科技人書法篆刻聯展──格物致知」參展者除了零與一的理性,更懂得在中間尋找感性的介質,讓理性更加柔軟,讓感性更有溫度。不管是執筆或是執刀,在行雲流水間,皆刻畫出對書法篆刻藝術的熱情與神往。 圖:黃博郎/攝

「台灣科技人書法篆刻聯展──格物致知」參展者除了零與一的理性,更懂得在中間尋找感性的介質,讓理性更加柔軟,讓感性更有溫度。不管是執筆或是執刀,在行雲流水間,皆刻畫出對書法篆刻藝術的熱情與神往。 圖:黃博郎/攝

「台灣科技人書法篆刻聯展──格物致知」參展者除了零與一的理性,更懂得在中間尋找感性的介質,讓理性更加柔軟,讓感性更有溫度。不管是執筆或是執刀,在行雲流水間,皆刻畫出對書法篆刻藝術的熱情與神往。 圖:黃博郎/攝

「台灣科技人書法篆刻聯展──格物致知」參展者除了零與一的理性,更懂得在中間尋找感性的介質,讓理性更加柔軟,讓感性更有溫度。不管是執筆或是執刀,在行雲流水間,皆刻畫出對書法篆刻藝術的熱情與神往。 圖:黃博郎/攝

「台灣科技人書法篆刻聯展──格物致知」參展者除了零與一的理性,更懂得在中間尋找感性的介質,讓理性更加柔軟,讓感性更有溫度。不管是執筆或是執刀,在行雲流水間,皆刻畫出對書法篆刻藝術的熱情與神往。 圖:黃博郎/攝

「台灣科技人書法篆刻聯展──格物致知」參展者除了零與一的理性,更懂得在中間尋找感性的介質,讓理性更加柔軟,讓感性更有溫度。不管是執筆或是執刀,在行雲流水間,皆刻畫出對書法篆刻藝術的熱情與神往。 圖:黃博郎/攝