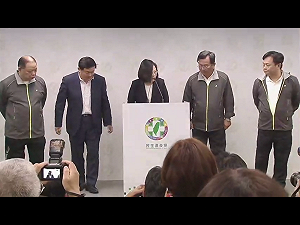

對於726台灣史上最大規模的「大罷免」首波投票結果,罷免案以25:0全數吞敗。前副總統呂秀蓮在個人「秀蓮網路TV--天下論談」中以「民主大海嘯」形容投票結果,提出8大原因分析「大罷免」失敗的前因後果,解釋「全面罷免,全面失敗」的結果。

呂秀蓮提出的8大原因包括:

1.公民團體組織力不足:罷免行動主要由民間團體發起,但缺乏足夠的資源與協調,無法有效動員選民。

2.罷免門檻過高:現行罷免法規定的同意票需超過被罷免人當選票數,且投票率需達一定比例,限制成功可能性。

3.選民投票意願低落:部分選民對罷免行動冷感,認為參與意義不大,導致投票率未達預期。

4.政黨動員反制:國民黨積極動員支持者反對罷免,成功鞏固基本盤,削弱罷免聲勢。

5.罷免議題分散:罷免理由多聚焦於個別立委爭議,未形成全國性共識,難以凝聚廣泛支持。

6.媒體宣傳不足:罷免行動的宣傳管道有限,未能有效傳達罷免必要性,影響選民認知。

7.政治極化加劇:藍綠對立使罷免被視為政黨鬥爭,部分中間選民選擇冷處理,降低參與度。

8.制度設計限制:罷免程序繁瑣,地方選委會執行過程中的行政障礙也影響公民參與。

現正最夯:點名中國武力脅迫!高市早苗施政演說宣布:提前修訂安保3文件

以上原因導致此次罷免行動「全面罷免,全面失敗」,但呂秀蓮強調,這場運動為台灣民主提供了寶貴反思契機。呂秀蓮進一步呼籲朝野有志之士攜手啟動「民主化3.0」工程,主張在既有民主基礎上,進一步完善公民參與機制、強化政黨間理性對話,並提升選民對公共事務的參與度。她認為,唯有透過制度革新與社會共識,才能讓台灣民主更臻成熟,避免陷入惡性政治對抗。

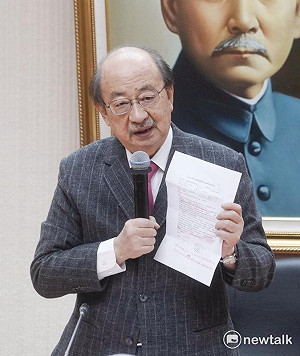

前副總統呂秀蓮在個人「秀蓮網路TV--天下論談」中以「民主大海嘯」形容投票結果,提出8大原因分析「大罷免」失敗的前因後果,解釋「全面罷免,全面失敗」的結果。 圖:截取「臉書」呂秀蓮粉絲專頁影片