宜蘭差一點成為高汙染工業縣

回憶起那一段共同守護宜蘭的日子,忍不住感嘆,幸好宜蘭人團結、幸好我們有努力、幸好我們把「六輕」與「蘇火」趕出去,否則,今日的宜蘭縣必然早已經成為「高汙染工業縣」了!

1980年代,宜蘭縣曾經遭遇兩個重大環保危機,一個是現在雲林麥寮的台塑「第六套輕油裂解廠(以下簡稱六輕)」欲在利澤工業區設廠;一個是比現在「台中火力電廠」規模還大的「蘇澳火力發電廠(以下簡稱蘇火)」計畫在蘇澳鎮興建。兩者擇其一(例如今日「六輕」之於雲林,「中火」之於台中)已是雲林縣、台中市不可承受之重,更何況兩者均在宜蘭縣利澤工業區附近比鄰而建!

當前熱搜:趙少康喊廢台美貿易協定還嗆「誰敢過告誰」胡采蘋:還有臉出來講

事後得知,當年中央政府曾經一度有意把宜蘭建設成為「高汙染工業縣」,原因是宜蘭縣接近首都生活圈;蘇澳國際港煤炭、石油進口方便;蘭陽平原三面環山、一面臨海,工業汙染不會影響其他縣市。所以計畫在既有的台塑、台化、東碱、四家水泥廠等高污染性工廠外再建「蘇澳火力發電廠」、「台塑六輕廠」,並引進其他有意投資的高汙染性工業集中進駐,等於把宜蘭當作一個「高汙染工業區」。

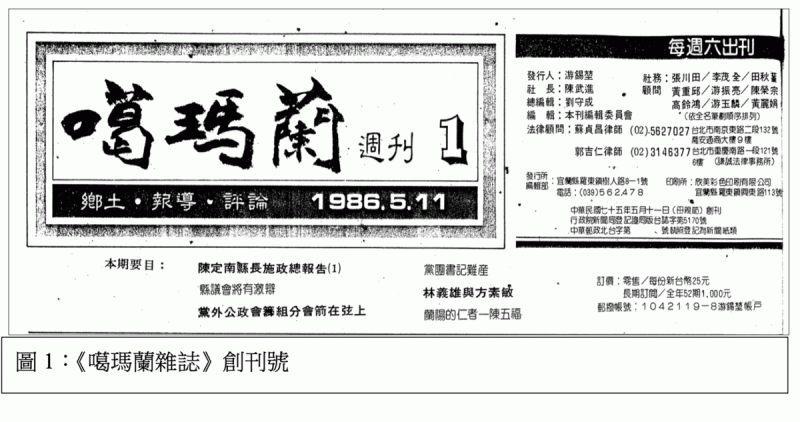

《噶瑪蘭雜誌》的角色

在那一段共同守護宜蘭的日子裡,《噶瑪蘭雜誌》扮演著極為重要的角色。1988年,蕭新煌教授以〈噶瑪蘭的清流〉為題投書於《聯合報》的一篇文章說:「《噶瑪蘭週刊》『是一個富地方色彩的雜誌,由蘭陽平原當地知識份子新辦的社會文化性刊物,也頗具有批判性格。它在反六輕運動中,更有著催生、集結、動員和擴散的功能。』」 這場由地方知識份子與民眾共同發起的行動,不僅守住了宜蘭的環境命脈,也開啟了地方自主與公民意識的嶄新篇章。

沒有《噶瑪蘭雜誌》,宜蘭會很不一樣

多年後,我常想一個問題,當年如果沒有「省議員游錫堃服務處」,當然就不會有《噶瑪蘭雜誌》,但是如果沒有《噶瑪蘭雜誌》,宜蘭縣後來的發展,會不會有甚麼不一樣﹖

全站首選:香港男陳屍北市五星級飯店!遺言盼:結清房費 母現身相驗

首先,可能沒有機會讓李茂全(後曾任民進黨中央黨部副秘書長)、陳武進(陳菊弟弟)、劉守成(後曾任省議員、宜蘭縣長) 、田秋堇(後曾任立法委員、現任監察委員)、林順發(後曾任三星農會總幹事)、陳金德(後曾任國代、立委、現任行政院工程會主委)、林錫耀(後曾任民進黨中央黨部秘書長、行政院副院長)、黃玲娜(後曾任國代、現任勞動部政務次長)、林進財(後曾任縣議員、現任中衛發展中心總經理)等優秀人才匯聚一起,為故鄉宜蘭的人文發展與環境保護作出貢獻。

其次,省議員游錫堃的「反蘇火」行動雖然仍會發生,但沒有《噶瑪蘭雜誌》,一定會大打折扣,至少不會有自1986年10月18日起,以「蘇澳全省落塵量冠軍,不歡迎再設火力電廠」1 及其後「拒絕變色的青天,訪各界人士談蘇澳火力發電廠之興建」2 為題的一連串報導、評論,捲起千堆雪。

其三,宜蘭縣「反六輕」雖然仍會發生,但沒有《噶瑪蘭雜誌》,應該就不會有1987年2月7日以「慎重看待輕油裂解廠來宜設廠事宜」為題的社論,呼籲「領導本縣民意的各界人士,能夠拿出智慧、道德和勇氣,認真釘住輕油裂解廠的設廠事宜,以顧及本縣未來世代的生活環境為最高的考慮」3及其後一連串「反六輕」行動,發揮了蕭新煌教授所說的「催生、集結、動員和擴散的功能。」

其四,可能無法讓陳定南縣長從「有條件歡迎」六輕的政策,改變態度,堅定的加入「反蘇火」與「反六輕」行列。陳定南直至1987年11月14日,才首度在「台灣環保聯盟宜蘭分會」的演講會上,公開「反蘇火」「反六輕」,他說:「這段時間,縣政府對『這兩個工廠』的汙染,有更深一層的認識,我認為縣政府的條件也要做修正,所以縣政府針對這兩個廠最新的立場就是認為這種污染性的工廠是不是能讓他來宜蘭,我認為應該要全盤來考慮」。此時距離台電、台塑證實「蘇澳火力發電廠」、「台塑六輕廠」設置宜蘭縣已經屆滿一年了。

其五,沒有這個平台,劉守成38歲當選台灣省議員、陳金德30歲當選國大代表、林錫耀29歲擔任宜蘭縣環保局長、黃玲娜28歲當選國大代表等的從政之路,可能會很不一樣……。

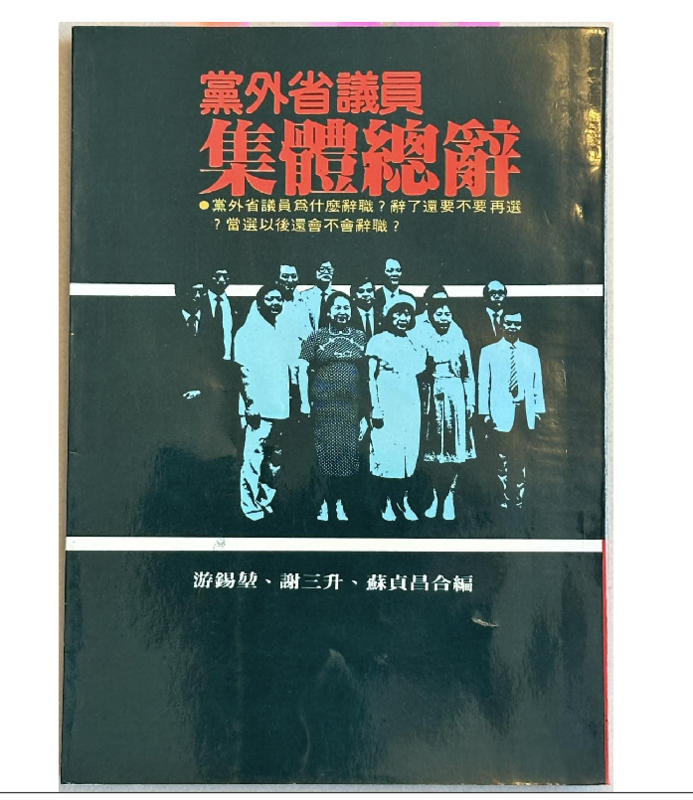

被質疑會不會再辭職?

談到《噶瑪蘭雜誌》,不得不從我省議員連任說起。1985年,我宣布競選連任時,因為5月才發生的「省議員辭職事件」使我的選情不被看好。外界有人質疑:「既然辭職了,又回來競選省議員,為什麼﹖」、「當選之後,再碰到違法預算或類似情況,會不會再辭職?」

當國民黨提名人選公布後,更多人感到悲觀,也有人想要看我出醜。例如在國民黨公布提名人選的見報日,我拜訪行程來到黨外不同派系的某汽車業者李姓董事長,在店門前,他就不客氣地當面撥我冷水說:「你死啊齁!這改,你穩死啊啦!甘擱有法度搞怪﹖」

國民黨有樂觀的本錢

因為我是「黨外省議員集體總辭事件」主導人之一,因此國民黨高層對我欲除之而後快。何況國民黨本就希望宜蘭縣的省議員2席全拿,從1972、1977、1981連續三屆均滿額提名2位候選人可知。

而且從1981年選後的得票結果分析,我得41,631票,比最高票的陳洦汾先生(59,798票)落後18,167票,只領先第三名的官來壽先生(40,867票)764票。合理的推測,任何人都會為國民黨的選情感到樂觀,只要配票成功,國民黨一定會2席全拿。

國民黨布局高明

當時的宜蘭縣,「黨外」票源相對比較穩定的是宜蘭市、礁溪鄉,但是這兩個地方,已經各有一位資深縣議員宣布以無黨籍身分參選。其中,宜蘭市的無黨籍參選人游耀長,是4年前陳定南的助選大將,在議會中屬大砲型人物,以監督縣政府出名,不但可以拿到部分黨外選票,也會吸收一部分的游姓宗親票。

國民黨善用地緣情勢,在我出生地冬山鄉太和村「同村」,提名資深縣議員楊政誠,又在我全縣唯一服務處所在地的羅東鎮樹人路「隔壁」里-賢文里,提名另一位資深縣議員林明正(現任縣長林姿妙的先生),這種地緣思考的布局非常高明,等於讓我沒有基本票源。

我的得票數足夠當選2席

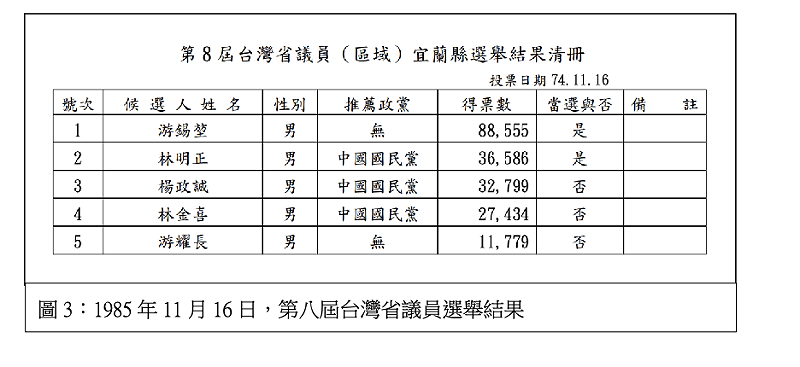

不過,選舉結果卻跌破大家眼鏡,出乎各界所料。由於有傳統黨外系統及村里組織的我,與雖然沒有基層樁腳但有崇高聲望的陳定南密切合作、相互支援,不但陳定南得票數大幅成長,我也高票當選。

在5位候選人中,我獨得88,555票,佔投票人口數的44.92%,得票數比第2高票當選人林明正省議員足足高出5萬多票,比林明正、楊政誠兩位國民黨提名候選人合計得票數,還高出1.9萬票(見圖3),也就是我一個人的得票數足夠當選2個人,若與我1981年得票數41,631票相比,成長率則超過110%。

蔣氏政權從「作票」轉型為「買票」

就省議員選舉而言,我連任得票數及成長幅度都破宜蘭縣選舉紀錄。該次選舉經費約花195萬,比第一屆多出100萬,但各界捐款差不多夠用,我並未再花多少錢,這樣的結果,出身貧困的我非常感恩。

1970〜1980年代,很多的公職人員,必須靠買票才能當選。1977年「中壢事件」之後,國民黨已經不太敢再公然「舞弊」,用「作票」的不行只好改用「買票」。此後全台的買票風氣越來越盛。也就是說國民黨為維繫政權,其贏取選舉的手段有明顯轉型,從「作票」轉型為「買票」。

未花錢當選等於四年被買斷

而有些買票當選的民意代表,服務態度不一定很好。記得冬山街上有一位為人和善的國民黨籍縣議員,1977年當選之後,曾因其家人服務態度不夠好而被民眾抱怨。據說他的家人在面對民眾批評時,曾經當面回應說:「我們當選議員是有花錢的」,意思是已經「銀貨兩訖」。

這個傳說在冬山街上傳聞甚盛,雖然我無法確認真假,卻讓我引以為戒。我以這個案例反思,原本擔任民意代表就是為促進民主與服務人民的,而我選舉沒有花錢,也等於人民已經把我四年的時間買斷,「銀貨兩訖」。