真正的勇氣,在於承認這片學術曠野的荒蕪與不確定;真正的突破,在於擁抱多元詮釋的可能。要允許癸酉本的粗礪骨架與程高本的華美外衣並存於探討的殿堂,唯有正視所有版本的「殘缺」本質,放下非此即彼的門戶之見,讓「考據」與「索隱」,文本細讀與歷史深掘在相互辯難中切磋,才能在紅學這座由斷簡殘章壘砌的「巴別塔底」,聽到那些被層層遮蔽、來自文明裂變深處,最沉痛也最真實的集體反響。

埋首紅樓青簡,看遍無數學說興衰更迭,唯獨吳雪松先生以「癸酉本」為鑰開啟的「明末遺民集體創作論」,如一道穿破百年迷霧的光。這位謙稱「草根研究者」的當代學人,其研究始於對傳統紅學的深刻質疑。他反復咀嚼曹府原型論裡的瑕疵,江寧織造曹寅不過五品微官,如何能寫出超品國公府「白玉為堂金作馬」的盛世氣象?曹雪芹抄家時年僅十三歲,又怎會對「茄鯞需十隻雞配」的豪奢細節刻骨銘心?更令其費解的是,如此驚世巨著的作者,除卻幾條語焉不詳的記載,竟在歷史裡消失得無影無蹤。這些悖論如芒在背,驅使他在浩如煙海的史料裡追尋真相。

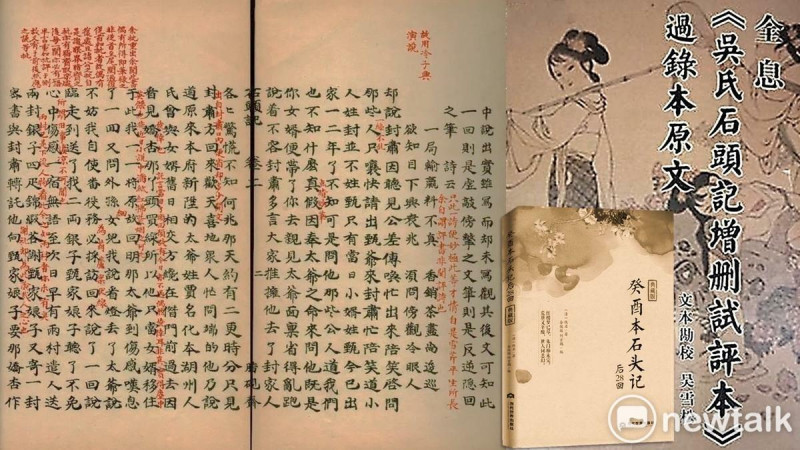

吳雪松得緣觸及新發現的《吳氏石頭記增刪試評本》(癸酉本),其後二十八回,竟藏有驚天密碼。黛玉投湖,對應「玉帶林中掛」的讖語,探春遠赴海島抗清,呼應「清明涕送江邊望」的伏筆,而「好了歌注」中「金滿箱銀滿箱,轉眼乞丐人皆謗」的末世場景,竟與崇禎自縊後遺民流亡的史實嚴絲合縫。儘管癸酉本文筆粗疏,但骨架精髓,與前八十回脂批、伏線、判詞、讖語精準契合,絕非泛泛閨閣閒筆,實是「弔明之亡,揭清之失」的泣血悲歌!癸酉本的現世,更讓沉寂已久的蔡元培索隱派重獲生機,打開通往明末遺民世界的一條秘徑。

鎖定明亡清興的歷史坐標,批書人「脂硯齋」「畸笏叟」身分,便成為破解迷局的關鍵鎖鑰。吳雪松將目光聚焦於八大山人朱耷與其弟牛石慧身上,朱耷落款的「八」字,似哭似笑,牛石慧所署的「牛」字,又似生不拜君,二人合書即成「朱」字!這對披著僧道外衣的明朝宗室遺孤,與書中癩頭和尚、跛足道人的雙重符號,完美疊合。再看畸笏叟批「樹倒猢猻散」,那錐心泣血「三十年前世家敗亡之狀」,不正是1644年甲申之變,十八歲朱耷親歷大明傾頹的血淚註腳?

揭開批者面紗,作者真容呼之欲出。吳雪松在甲戌本首回,發現驚人線索,題《紅樓夢》書名者「吳玉峰」,題書名《風月寶鑒》者「孔梅溪」及《風月寶鑒》序者「棠村」,三人姓名暗嵌「吳梅村」三字。吳梅村是明思宗欽點的榜眼,是寫下「慟哭六軍俱縞素」的東南才子,他臨終遺言「殮以僧裝,立圓石於墓」,直指《情僧錄》及青埂峰頑石之喻。其《破燕》詩中,「拋殘剩石頭」、「寶玉氣全收」之句,儼然是為小說核心意象所作的精心鋪排。他創辦慎交社,凝聚顧貞觀、秦松齡等遺民文士的史實,為集體創作奠下紮實的組織脈絡。

最後謎題,落在增刪者「曹雪芹」身上。自考證派大師胡適提出曹雪芹為江甯織造府曹寅孫子觀點之後,影響紅學研究者極深,但其後曹家家譜查無此人亦屬事實,這讓作者虛實更陷謎團。吳雪松根據甲戌本「壬午除夕,書未成,芹為淚盡而逝」批語,循線理出與江南布衣嚴繩孫卒年(1702年正月)基本重合,這位編修《明史》未成,抒發「翰林筆墨不過是御用金絲籠中鳥的啁啾」遺恨的文學大家,是他承吳梅村初稿,匯朱耷兄弟所歷,集慎交社同仁之智,之後續寫蒼涼,又經「增刪五次,批閱十載」,終成傳世奇書。

「曹雪芹」之名,莫過「曹」姓所暗藏的玄機,朱姓本是源于邾國曹姓,明亡後,宗室為了避禍,便多改「曹」姓。「曹雪芹」三字,可暗喻「朱明之血淚,於寒雪嚴冬中揮灑殆盡」。當所有線索在慎交社文人網絡中交匯,終讓吳雪松拼出全貌,朱耷兄弟以宗室之痛奠立故事原型,吳梅村熔鑄遺民血淚主筆成書,嚴繩孫領銜增刪潤色後化名「曹雪芹」,眾人在文字獄籠罩下,共同鑄就這部曠世名著。這亦是索隱派抱持《紅樓夢》為明末遺民所作的關鍵所在。

吳雪松以「何玄鶴」筆名將「癸酉本」公諸於世,頃刻掀起紅學海嘯。儘管主流學界質疑抄本文風跳脫、真偽未明,史家指斥嚴繩孫卒年與批語時間存在誤差,但細勘癸酉本「元春影射袁崇煥」、「寶玉喻傳國玉璽」的索隱邏輯,再讀吳梅村「殮以僧裝」的遺願與賈寶玉雪地拜父的終幕,黛玉於槐樹下自縊,淒絕應驗「玉帶林中掛」,過程暗藏賈菖、賈菱下毒(呼應脂批「為後菖菱伏脈」),終為全節自盡,此情此景,完全是煤山槐樹下崇禎皇帝殉國的血淚隱喻。收束情節,在在反映歷史深處的回響。

又寶釵撕破「完美」面紗,逼寶玉讀八股、偽傳黛玉死訊,終嫁賈雨村(應「釵在奩內待時飛」),結局「金簪雪裡埋」,揭露其「任是無情也動人」的冰冷本質。而書中直書的「戎羌」入侵、山河易主,甯府烏進孝變流寇喊出「殺盡天下人」,方是「家亡血史」(賈王薛史)的驚心真意。縱觀癸酉本後二十八回,絕對是一面照見《紅樓》終極容顏的寶鏡,頗較符合一個文明在鼎革之際的集體絕唱。對應程高本續書,對情節核心的歪曲湮滅,僅拿曹氏一門哀歌欲糊弄說透,恰恰成為清廷掩蓋罪過的鐵證。

《紅樓》一夢,迷霧百年。今日所執之版本,無論流傳最廣的程高本,抑或學界珍視的甲戌、庚辰、己卯、蒙藏、戚序等諸本,甚或驚雷乍現的癸酉本,究其根本,皆為斷裂之章,殘缺之卷,都是歷史篩選後的遺存,是政治風暴、文字獄火與時間洪流沖刷下的倖存版本,早已失卻了那「字字看來皆是血」的原始全貌。每種版本,都像一塊被打碎的玉璧,折射出部分真相,卻也參雜了後人拼貼及詮釋,甚至有篡改的陰影。

正因如此,任何意圖壟斷紅學話語、宣稱掌握唯一「正統」解讀的立場,皆顯虛妄。曹學家執著於曹氏家譜的微光,索隱派深掘歷史隱喻的密碼,「集體創作論」者追索遺民泣血的脈絡,每一派別,都握有殘片,都能在斷簡殘篇中找到支撐自己論點的裂痕與紋理。

所謂「顛覆」,並非全盤否定,而是戳破學術霸權的迷思,凸顯現有認知框架全部構築在流沙之上。除非那部承載著明末清初集體創痛、未經篡改的原始全本奇蹟般重現人間,否則,所有關於作者、主旨、結局的論斷,都只能是基於殘缺文本的「一家之言」,盡是學者在歷史迷宮中點亮各異的微弱燭光。

真正的勇氣,在於承認這片學術曠野的荒蕪與不確定;真正的突破,在於擁抱多元詮釋的可能。要允許癸酉本的粗礪骨架與程高本的華美外衣並存於探討的殿堂,唯有正視所有版本的「殘缺」本質,放下非此即彼的門戶之見,讓「考據」與「索隱」,文本細讀與歷史深掘在相互辯難中切磋,才能在紅學這座由斷簡殘章壘砌的「巴別塔底」,聽到那些被層層遮蔽、來自文明裂變深處,最沉痛也最真實的集體反響。這條顛覆之路荊棘密佈,但唯有穿越這片承認「殘缺」的認知荒漠,紅學才有掙脫百年迷障、迎向破曉新生的微渺希望。

原篇名:《紅樓夢》作者之謎與癸酉本證道錄,2015年7月4日首次發表於Xuite日誌。