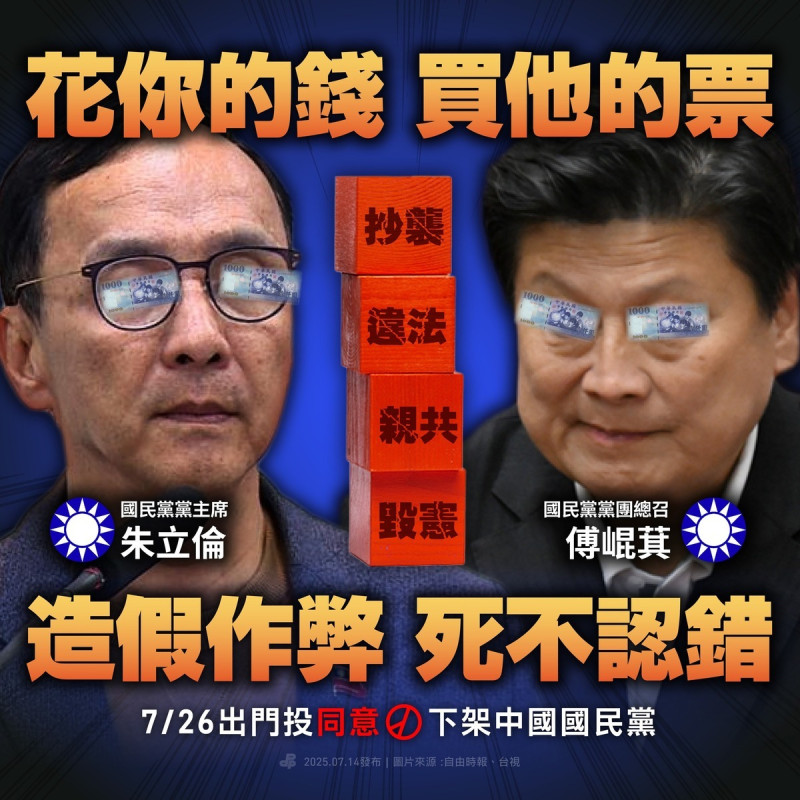

當藍白聯手在大罷免壓力下,拋出「普發一萬元」提案,不是為了經濟穩定,而是為了政治操弄。他們把原本可以理性討論的經濟政策,硬生生塞進一場罷免與對決的戰爭劇本,試圖讓「發不發錢」變成「挺不挺被罷者」的民意表態。

這種綁法荒謬,也危險。

現正最夯:疑染諾羅!廟主委突噴吐波及賴總統 專家示警:確診應在家休息

大罷免是民主程序,是對違背民意者的問責;而普發現金是經濟與社會福利政策,必須獨立討論、精算設計。兩者硬性捆綁,等於扼殺了政策討論的空間,也讓公共資源變成政治勒索的籌碼。

我們支持罷免者,不是該不該跟進的問題,而是要主動脫鉤這種綁架式操作。這不是支持或反對發錢的問題,而是不能容許一項可能合理的經濟手段,淪為替親中勢力背書的工具。

經濟政策不是快閃民粹,要談就談清楚

普發一萬元,要有其政策基礎。「還稅於民」不等於撒錢救票,若超徵明確、財政可支撐,在關稅與匯率衝擊下、消費力不足的背景下,適當刺激內需,本來可以是一項工具。從2008年消費券到2022年五倍券即後來發現金,都有成功前例。

但問題從來不是「要不要發」,而是:發給誰?怎麼發?發了做什麼?

是全民發還是排富?是用現金還是消費券?是針對特定產業(如餐飲、零售)還是全面撒網?目的若是福利照顧,那排富與社福結構要緊密搭配;若是為了刺激經濟,那消費券能否達到效果、會不會被存起來,都要討論。這些都不是三句口號、一場記者會能決定的。

藍白沒在討論政策,他們只在便宜安撫民意。我們的回應,不該是閃躲與猶豫,而是「把議題拉回正軌、奪回政策的主導權」。

反制藍白綁票,必須先拆解政治陷阱

藍白的戰術不複雜:民粹 轉移焦點。靠一張「一萬元」的標語牌,轉移外界對被罷免立委的質疑,也順勢營造「民進黨不讓你拿錢」的錯誤印象。

但只要我們願意出手,這一套可以反轉。

與其坐等被定義「阻擋人民福利」的一方,不如直接提案主導,明訂排富條款、設立發放原則、交代財源結構,在民意戰中化被動為主動。這不但戳破藍白的空心民粹,也讓綠營顯得務實、有章法、有能力兌現。

不是要加入撒錢比賽,而是要「拆招」、「回擊」、「再出牌」:

「你喊全民,我設排富」

「你講急救,我談長效」

「你搞綁架,我做治理」

這才是解民意同時打破藍白政治陷阱的正解。

罷免後的補選,才是決戰核心

別忘了,大罷免不是終點,是起點。真正的關鍵,是緊接而來的一波補選戰。而這場戰爭的話語權從現在就開始定調:如果我們現在不出手,就會一路被貼上「阻擋人民領錢」的標籤,補選場場挨打。

相反地,若現在就拆解綁票,主導政策,明訂公平原則,到時候我們才有話語權回擊:

「兼顧公平與效率極大化,是我們救回政策的誠信」

「我們擋的不是錢,是他們把你當人頭用」

這不只是對民意的尊重,也是兼顧下一代、更是對下一階段選戰的提前部署。

會打才是真本事:主導,不代表退讓

這不是財政問題,而是政治攻防問題;這不是該不該發錢,而是該不該被牽著走。藍白打的是一場算準選民焦慮的認知戰,我們就要打回一場以專業、制度與公平為基礎的信任戰。

不是說得有道理就能贏,而是要說得出理,打得出招,還能看得出誠意。

這場仗不會在罷免日結束,它會一路打進秋冬、甚至明年地方選舉的民意重塑。我們現在每一次的表態、每一條政策線,都是未來選戰的基石與防線。

不讓政策變成政變工具,不讓民意被當提款機——我們不是要接招,我們要出牌。

普發萬元問題從來不是「要不要發」,而是:發給誰?怎麼發?發了做什麼?圖為國民黨立委羅明才拿萬元質詢畫面。 圖:翻攝立法院直播畫面(資料照)