《馮光遠(儘量)回憶錄》連載第十七篇,要來談他最愛的車款:Karmann Ghia。去到美國後,買了人生的第一輛車,甚至回台灣後,書架上的擺設,也是 Karmann Ghia 的模型車。他說可以為了Karmann Ghia,再考張駕照,重新上路,但是...

第一次知道 Karmann Ghia 這款車子,是在大四的時候。

有天上學,經過火車站前漢口街一條巷子,看到一輛外型設計極其拙樸的車子,停在一家常去的咖哩店門口。

那家咖哩店的老闆是位風姿綽約的熟女,她家咖哩飯的味道,在我大學時期吃過的咖哩飯當中,味道最接近母親煮的咖哩飯(且馬鈴薯給得極大方),我直覺認為 Karmann Ghia 應該與老闆有關。

其實那條巷子也不是上下學必經之處,可是為了 Karmann Ghia,來回台北新莊之間,只要想吃咖哩飯,都會刻意繞一下,吃飯,也順便看看車子有沒有停在老地方。

也就是在那段時間下定決心,如果哪天出國留學,一定想辦法買輛 Karmann Ghia,這款與金龜車同屬 VW,不過比金龜車扁,造型走跑車路線的車子。

開 Karmann Ghia 都是「同一國的」

1979 年負笈留美,學校位於康乃狄克州小鎮上,因此,買車成為必要。開學不久,在房東的協助下,就以 900 元美金買了輛二手的 Karmann Ghia,褐色、十多年車齡,我人生的第一輛車是輛「類跑車」,現在回想起來都挺得意的。

VW 車系當中,金龜車的知名度雖遠遠勝過 Karmann Ghia,可是車子開久了便發現,開 Karmann Ghia 的人雖然不多,但這些車主有個特色,就是都認定,此款車的其他車主跟自己是「同一國的」。

我從來沒有見過任何相同款式的車子,在鄉間小路上錯車時,駕駛會互相打招呼;可是我多次在康州小鎮上開車,如果迎面來輛 Karmann Ghia,老遠,我們就會很興奮地準備說「嗨!」。

Karmann Ghia 是雙門車,後座很難容腳伸展,所以其實比較不是家庭用車。

抓痕、脫逃、壞事...... 很想,但是跟我無關

有回,打工的圖書館裡頭,最會搞笑的阿姨 Nancy 坐我車子,她看著副駕駛座位那邊的車門,油漆剝落的形狀,挺像是一堆抓痕,於是冷冷地對我說,

「Neil,你看,這就是很多女孩想從你車上脫逃的證據,說,你在這車上幹過多少壞事?」

其實,美國青少年的第一輛車,常常也是他們失貞的地方,所以 Nancy 的這種笑話,我聽了還真會哈哈大笑。

可是也因為買了車,讓我多了許多去較遠地方如紐約市打工的機會,Karmann Ghia 並沒有讓我賺到什麼羅曼史,但是從餐館工到臨時褓母工到賣鞋子工,因為有了這輛二手車,車錢很快就賺了回來。

出國之後才開始理解甚麼是美國的開車文化

我們那個年代,台灣學生出國留學,大多沒有駕駛執照,也就是說,我們與車子之間的關係,多是出國之後才開始累積的。

因此,關於開車這件事情,我們與美國同學之間,彼此最大的差別就是,台灣留學生(尤其是那些在台灣就有駕照的同學)就算考上了美國駕照,可是我們對開車文化,對汽車維修這些事,其實都很陌生。

我就曾經替一位屢次考駕照都沒有通過的台灣新同學(他有台灣駕照),從開車文化的角度,輕易地解決了他的問題。

「你開到十字路口,看到 STOP SIGN 的時候,有沒有老老實實的把車子停下來?」

「有啊,我都開得很慢,確定安全了才繼續開。」

「可是你並沒有整個停下來?」

「我都會確定沒有危險了才開。」

「我是問,有沒有像停車一樣,踩煞車,整個停下來?」

「沒有。」

「下次,你試試把車子老老實實的在路口停下來,然後左右都掃視一遍,確定都沒有車子,再開。」

不是死板 就是遵守法規而已

下次再看到他,他就通過了,不過他的領悟卻是,「美國人的腦袋真的很死板,如果不是你跟我講,我可能一輩子考不過這駕照。」

「不是死板,不過就是遵守法規而已,法規要你停,你就停,法規不是叫你減速滑行。」我說。

Karmann Ghia 在我畢業搬到紐約市之後,自然便脫手了,但是這輛陪了我三年左右的二手車,卻是我人生最懷念的一輛車子,直到今天,我還不時想著,如果要在台北開車,當然還是想辦法搞輛 Karmann Ghia 手排檔開。

開車,對大多數人來講,圖的是方便,有時是身分的展示;可是對我來講,純粹就只是坐在一輛線條完美的設計品裡面而已。尋思一想,或者都有,我也不能排斥這種可能,只是我沒意識到。

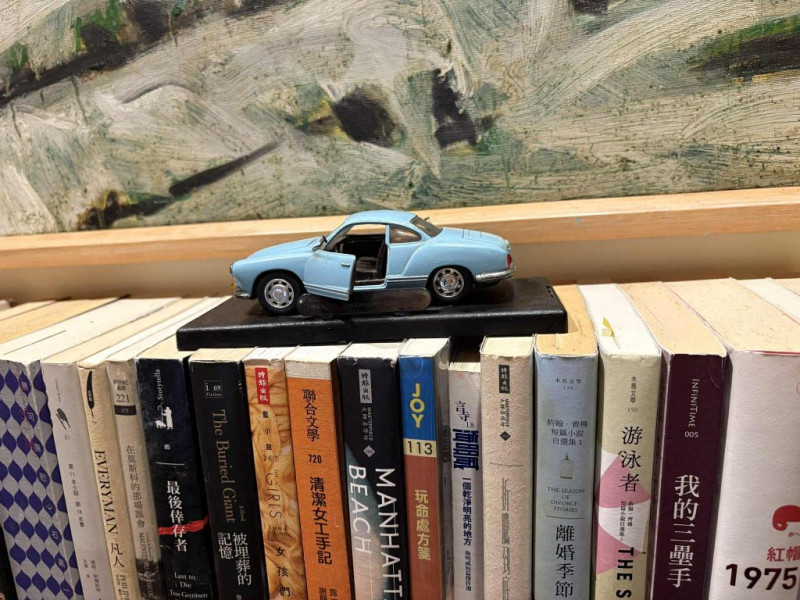

書架上的擺設:一輛 Karmann Ghia 模型車

十多年前吧,有天在台北市北平東路現在的藝術村前面,竟然看到一輛白色的 Karmann Ghia 停著等綠燈,那時真的有股衝動想上前跟駕駛遞張名片,

「哪天你車子想脫手,是不是方便給我個電話?」

後來,在松江路南京東路捷運站附近的巷子裡,也常見一輛紅色的 Karmann Ghia,不過這輛車引不起我的興趣,因為車主在引擎蓋上,竟然黏了一個很貴跑車的標誌,不知道車主在想什麼。

前幾年,跟我一起工作的年輕漫畫家 blue 有天跟我說,他在我家附近的巷子裡,發現一輛很漂亮的跑車停在某戶人家的車庫裡,要我去看看,因為車庫的捲門半掩,只露出車子下半身,所以他不知道是哪一款的車子。

基於好奇心,便馬上跟他去看了,結果一眼就認出,是輛 Karmann Ghia。回家,我翻出汽車書,秀 Karmann Ghia 的照片給 blue 看,想不到他竟然說,幾年前在模型車店裡,看到這種車的模型車,因為太喜歡她的造型,當下就將其買下,我聽了便說,可見我們兩個能夠一起工作,冥冥中也是注定的事。

後來,這輛 Karmann Ghia 模型車,就成了我書架上的擺設,我三十年前回台灣之後,一直念著的 Karmann Ghia 汽車夢,就這麼莫名其妙地完成了。

如果有輛 Karmann Ghia 考張駕照重新上路 可是......

我在美國十多年的開車歷史,從來沒有出過車禍,罰單倒是拿過一些,不過都是違停之類的罰單,所以我的保險費極低,這事我一直拿來說嘴。

回台灣後,看到路上一堆神風自殺隊似的摩托車,以我的路權觀念,如果路權屬於我,應該不會禮讓,所以出車禍也是必然的事,想想,還是算了,所以回台灣多年,連張駕照都沒有。

可是如果有輛 Karmann Ghia,我想,我會放棄所有堅持,考張駕照,重新上路,只是最近一堆「長者駕車肇事」的新聞,現在我可能連考駕照的機會也都因此被剝奪了。

還好我書架上還有一輛 Karmann Ghia 模型車。

關於【馮光遠(儘量)回憶錄】

「馮哥(我們都這麼叫馮光遠),你有講不完的故事,寫個回憶錄吧?!」

他半開玩笑又不失真實地說道:「寫回憶錄的人,多少有些自戀耶」

看來他拒絕。

「回憶應該是紀實,寫得開心,不小心就虛構起來了。」他繼續說道。

「沒關係,寫多少是多少,太…真實,大家壓力也大。」我們小心地應著。

「好,那我就儘量囉!」馮哥啜飲著泥煤威士忌,邊回答。

《馮光遠(儘量)回憶錄》企劃於焉形成。

這是兩年前的事。

不過,認識馮哥都知道,他已經很「儘量」了。

作者:馮光遠,曾任記者、作家、編劇、攝影、劇場工作者及政治人物,《中國時報》主筆、副總編輯。馮也是《給我報報》、憲政公民團創辦人,也曾受聘金石堂書店擔任行銷創意總監,主持電視評論節目及發表幽默與政治諷刺文章。作品《囍宴》獲金馬獎最佳編劇。