五一小長假開跑前夕,一則「專家建議拿出一兆元刺激消費」的消息躍上熱搜,雖未正式落地,但全國各地早已掀起搶客潮,消費券與門票減免成為各地方政府文旅政策的基本配備。

青海、河南、四川等地紛紛大手筆發放文旅消費券,金額分別高達 3 千萬、5 千萬與 6,800 萬元人民幣,除住宿、景區門票、交通、演藝等項目外,也結合各地「熊貓」、「國風」、「非遺」等主題,推出音樂節、夜遊活動等嘉年華企劃,期望激發觀光與服務業的連動效應。各地景區也同步展開門票減免攻勢,「三山五嶽」大多推出門票優惠,中小景區亦有樣學樣,盼能搭上假期人潮車。

然而據《時代週報》調查與多位一線文旅從業者觀察,今年五一旅遊市場雖熱但不均,部分城市與景區人潮爆棚,但也有不少地方業者直呼「人來了,卻不花錢」。在雲南麗江古城開民宿的小敖表示,「去年五一 500 多元 ( 人民幣 ) 的房間搶光,今年降到 100 多還有剩」,他指出近年來當地民宿一家比一家多,價格也越殺越低,但訂單卻肉眼可見地變少。有同行堅持高價不降,結果整個五一假期「一間都沒賣出去」。

同樣在旅遊勝地桂林,導遊李樂受訪指出,「報團的人變少了,自由行為主」,他坦言桂林導遊圈「無團可帶」的情況並不少見,還有人感嘆旅行社「純玩與購物團兩極分化」,削弱了口碑。

而在網紅城市長沙,五一廣場附近餐館的店員透露,「人是多,但消費力明顯下滑」,餐館不如往年賺錢,許多奶茶店與酒吧也在近兩年陸續關門。儘管消費券發放金額創新高,但部分民眾實際感受卻相當有限。有受訪者表示,消費券取得困難、使用限制多,「搶不到、不知道怎麼用」,乾脆就不關注。也有民眾認為操作太繁瑣,使用門店清單太複雜,「看完都不想用了」。

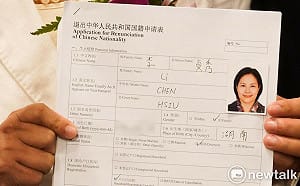

現正最夯:真心話藏不住?李貞秀脫口「我只有中國籍」林楚茵轟:一開口暴露是中共代言人!

有觀察指出,當前文旅業進入「分化時代」,一方面傳統景區人滿為患、審美疲乏,一方面年輕人更容易被社群行銷或網路風潮帶動旅遊衝動。旅遊投資人王嘉直言,業界競爭激烈,但仍有新景區一茬接一茬地冒出來,資本仍在下注。「問題是產品太同質化,大家審美疲勞了。」他認為,破局關鍵在於創新內容與經營者的服務思維,「不能只靠補貼與打卡行銷,遊客要的是體驗與真實感。」

根據官方預估,今年五一假期全國旅遊人次將突破 2.4 億,產值上看 1,200 億元人民幣。數字亮眼,卻無法掩蓋某些地區的市場冷感。文旅補貼或許是短期解法,但真正要讓遊客留下來、願意花,地方還得靠「真功夫」。

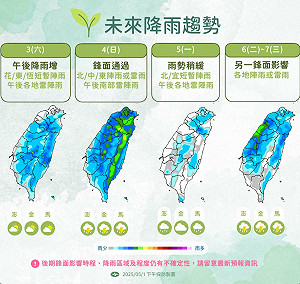

五一連假人潮不減,但是中國百姓消費力不比以往。 圖 : 翻攝自景觀新聞

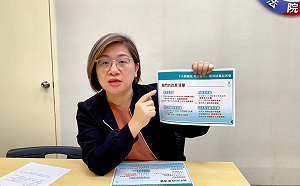

五一連假中國各地寄出政策,加強這波觀光收入。 圖:翻攝自景觀新聞