當習近平親自主持「福建艦」成軍典禮,滿場紅旗、三艘航母、電磁彈射、命名「福建」——這是一場精心編排的國威儀式,也是一齣對內鞏固軍心、對外展示海權的政治劇場。

乍看之下,彷彿中國海軍已正式邁入太平洋時代。但若撥開媒體煙霧,我們所見的,並非一艘足以顛覆戰略平衡的超級航母,而是一個仍深陷體制不穩、軍權鬥爭與指揮鏈模糊中的未完成政軍工程。而真正令北京忌憚的,並不是台灣會被航母壓制,而是台灣早已穩居其咽喉,牢牢卡住中國邁向藍水的氣口。

艦未出鞘,島已在要衝

「福建艦」是中國首艘配備電磁彈射(EMALS)系統的航母,象徵著對美國福特級艦的技術追趕企圖。然而,從目前狀態來看,艦載機尚未全面實裝、戰鬥群尚未成形,距離具備遠洋作戰能力仍有段距離。

更值得注意的是,福建艦的命名與部署方向雖對台具有高度象徵性,但其真正的戰略瓶頸,並不在於它能否對台發動打擊,而在於——它能否繞過台灣?

當前熱搜:2,000萬大獎已刮出兩張!2026金馬年刮刮樂攻略 拚頭獎選哪張? 賺錢率最高的是誰?

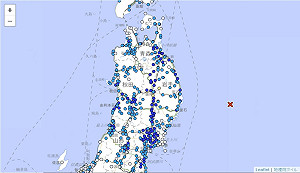

無論是穿越巴士海峽、通過宮古水道,還是擺脫第一島鏈的戰略牽制,中國海軍的藍海夢想,其第一道關卡就是台灣。這是北京最不願面對、卻無從迴避的現實。航母再多,若出不了第一島鏈,就永遠只是近海巨獸、玻璃艦隊。

然而,比航母能否遠航更值得關注的,是:這支艦隊的指揮網是否穩固?其內部體制是否堪用?

將領缺席,不只是空椅子

對比2019年山東艦成軍時的氣氛,「福建艦」典禮顯得格外冷調。儘管習近平親自登艦授旗,但高層將領卻集體缺席:海軍司令胡中明、南部戰區司令吳亞男、政委王文全皆未現身,這在如此等級的軍事儀式中極為罕見。

這些不只是偶然空位,而是制度性裂痕的投影。當軍中高層人事持續清洗、政治忠誠壓倒專業履歷,戰時誰能拍板?誰敢講真話?誰還能發令?

若一艘航母的艦橋上坐的是唯命是從的官僚,而非實戰歷練的軍人,那它無論技術多先進,最終也只是漂浮在紅毯與神話上的鋁殼——看似鋒利,實則虛空。

而這艘艦的命名背後,更隱藏著另一層政軍結構的投射。

象徵政治與命名儀式:從戰艦到獻禮

福建艦的命名,並非單純依據《海軍艦艇命名條例》,而深植於中共權力邏輯與派系互動。苗華、何衛東等「福建幫」將領主政時期,此艦之命名不只是地緣象徵,更是對「習核心」的一種政治呼應。

如同山東艦曾被視為向彭麗媛籍貫的獻禮,福建艦亦難脫類似投射。連同山東艦舷號「17」、入列日與北洋水師周年的對應,都反映出中共政軍體系裡,軍艦早已成為意識形態與忠誠象徵的容器。

當軍艦的命名需照顧出身、數字寓意與歷史戲碼,戰艦便不再是戰略資產,而是個人崇拜體制下的宣傳素材。

但即使這些象徵意義鋪天蓋地,現實仍無法掩飾一件事:福建艦若要實戰運用,必須通過台灣控制的戰略要道。這不是修辭,而是具體的戰場現實。

台灣的戰略主動權:地理就是槓桿

中國想用航母改變台海態勢,但諷刺的是,「福建艦」越是進步,就越突顯台灣的戰略地位。對美國而言,台灣不再只是地緣棋子,而是維繫整個第一島鏈的核心節點——若台灣失守,整個西太平洋安全架構就此潰堤。

而台灣的優勢,從來不在航母數量的比拼,而在於以下三項槓桿:掌握通往太平洋的「戰略閘門」;深嵌於美日聯合情報與後勤網絡;憑藉岸置飛彈、精準雷達與電子戰力,早已建構起針對航母的「戰略阻斷系統」。

當中國還在艦橋上測試艦載機升降穩定性時,台灣早已佈署足以癱瘓航母戰鬥群的對應機制。這不是被動防守,而是節奏控制者的角色反轉。

我們不應再把自己定位為「被威脅者」,而是要認清台灣正居於「地緣節點管理者」的關鍵角色。

結語:中國航母能航行,體制能嗎?

「福建艦」的成軍,確實是中國軍事現代化的一部分。但真正值得重視的,不是這艘航母多大、多新、多快,而是:它究竟能去哪裡?又會被誰擋住?

航母可以下水,但體制能否航行?當中國軍隊內部仍受制於政治忠誠測試、反腐鬥爭與派系輪替時,再強大的硬體也難掩那脆弱的制度裂縫。

台灣,正站在中國夢想出海的瓶頸口。真正的地緣較量,不在於武器數量,而在於節奏與主動權的掌握。

中國造再多航母,若通不過台灣,就仍舊只是幻象中的大國海軍。而我們,正是那個能讓幻象破滅的現實節點。台灣不能只是守住不被擊穿的防線,更應懂得——自己早已站在決定對手戰略成敗的槓桿之上。