從棚膜到菇包,原本難以處理的農業塑膠資材,未來不再只是廢棄物。農業部日前發布新指引,明定7類常見塑膠資材的回收與清洗流程,透過區域清洗場協助去污再利用,這些材料得以變身為可回收的「剩餘資源」。這項政策推動資源循環,也對農業部門邁向淨零排放目標帶來關鍵助力。

農業生產常使用的各類塑膠資材,包括棚膜、地膜、菇類培植廢棄包、塑膠繩與塑膠網等,如今都可透過專業清洗後進入再利用系統。農業部農糧署已輔導嘉義東石合作農場設置首座區域型清洗循環場域,提供原料給再生塑膠製造業者使用,實踐農業資源轉型。

當前熱搜:「橘子返台投案恐是真的」潘俊霖:家中長輩無法原諒柯文哲一家人

根據農糧署公布的「可循環利用農業塑膠資材田間回收、載運及清洗循環作業指引」,7類資材可列入回收範圍,包含農膜、溫網室塑膠布、菇包廢膜、PP編織袋、塑膠網、繩、管與盆盤等農業器材。依規定,符合標準的回收項目可視為「剩餘資源」,未達標準者則須依廢棄物處理法規定處理。

農糧署指出,塑膠資材使用後常沾附泥土等雜質,導致再利用困難,因此設立清洗循環場成為關鍵。只要依指引操作,農民、清洗場及運輸業者均可參與,並需逐批檢查與記錄來源與流向。若送至場域後不符允收標準,則應退運處理。

為防範非法混入其他廢棄物,載運過程須攜帶「農業塑膠產生源及循環地點證明文件」,清洗場亦須定期回報進出紀錄與處理去向,不得違規加工非農業用塑膠。

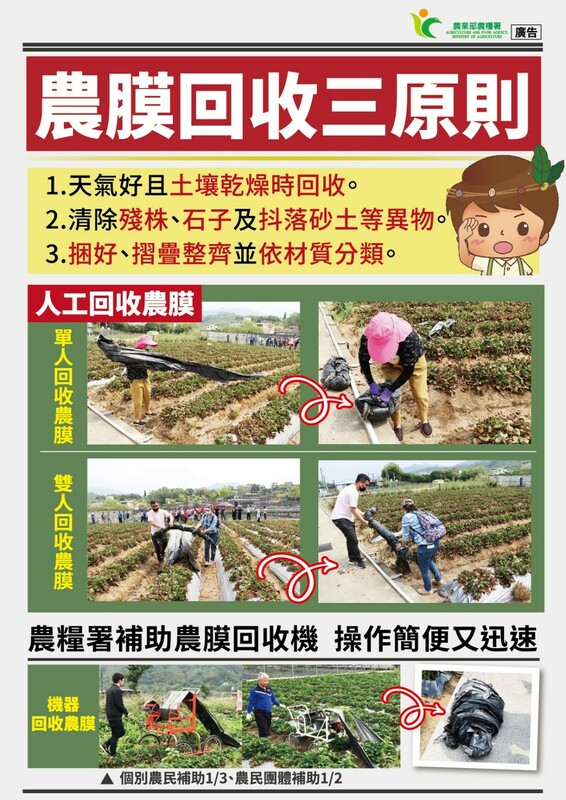

農糧署強調,該制度有助落實「農業剩餘資源全循環零廢棄」政策,防止焚燒與掩埋等污染行為。未來將持續舉辦說明會與示範活動,鼓勵農民依「農膜回收三原則」進行初步分類,推廣使用可循環材質,朝2040年農業淨零排放目標邁進。

農業部推農膜回收三原則指引,棚膜與菇包等塑膠資材可清洗再利用,透過區域清洗場協助轉為剩餘資源,促進循環經濟,助力淨零排放目標。 圖:農業部/提供