柏林4月22日到5月5日舉辦「2025二二八事件始末回顧海報展」,透過圖文與電影回顧二二八事件脈絡,並以在開幕茶會以「茶」為引,講述爆發查緝私菸衝突的台北大稻埕天馬茶坊歷史角色。

「今天已經是4月22日了,還辦228展覽嗎?」面對現場觀眾提問,開幕講者歐洲台灣精品茶學會會長陳安吉表示:「二二八事件不只是2月28日當天的衝突,而是一連串持續至5月初的抗爭。記憶不該停留在一天。」

當前熱搜:快訊》19:00臺中市近海發生規模4.0有感地震 最大震度臺中市梧棲、彰化縣彰化市3級

由文化部、二二八國家紀念館與歐洲多個台灣組織共同主辦的「2025二二八事件始末回顧海報展」,4月22日在柏林台北駐德代表處文化廳開幕。展覽以16張歷史海報與3部紀錄片,回溯二二八事件脈絡。

陳安吉在開幕茶會中指出,歷史事件往往被簡化為單一天,但二二八事件其實起於1947年2月27日傍晚,當晚台北大稻埕天馬茶坊前查緝私菸引發流血衝突,隔日大規模抗爭擴散至全台,持續到5月初陳儀被撤職後才逐步平息。

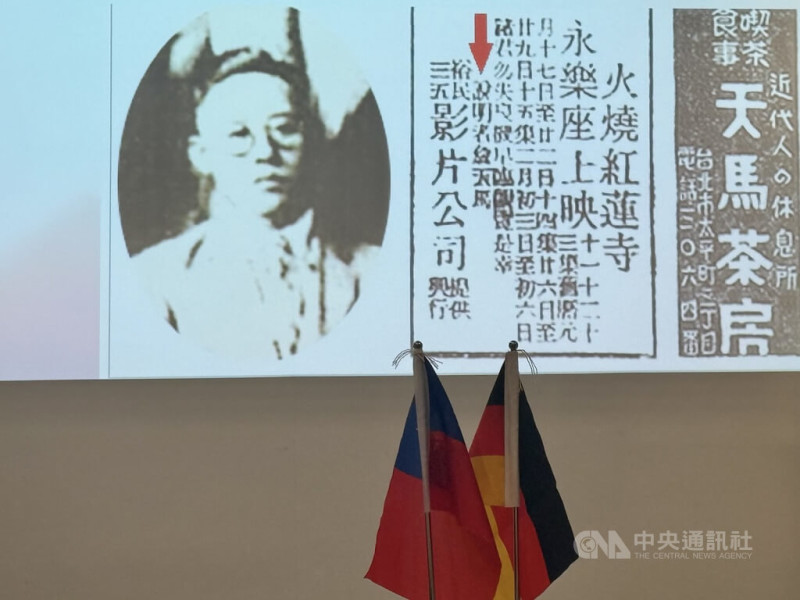

天馬茶坊位於戰前即是社會運動活躍地點的大稻埕,3層樓建築集結咖啡館、西餐廳與思想沙龍,由知識分子詹天馬經營。詹天馬曾是默片時代的「辯士」,透過口述解說無聲電影,培養出極高的語言表達與社群動員力。

陳安吉說:「天馬茶坊不只是喝茶的地方,更是公共討論與思想交流的空間。」而遭誤殺的陳文熙出身地方軒社,具備強大人脈與動員力,事件因而迅速引爆更大規模民憤。

陳安吉說,當時地方廟宇、陣頭、軒社等組織不僅是宗教文化活動,更具備快速動員能力。陳文熙遇害後,其家屬迅速號召街區鑼鼓隊、青年團體,以廟會式遊行沿街抗議,並透過台灣廣播電台向全台發布消息,引發更大規模的群眾運動。

為了讓觀眾感受當時的社會氛圍,開幕茶會現場提供台式紅茶與茶點。陳安吉指出,日治時期台灣民間主要飲用紅茶,而烏龍茶成為內銷主流是更晚近的現象,茶文化也是理解當時台灣社會結構的一個重要切面。

她並以一段無字幕默片片段作為體驗,說明當年語言隔閡如何加劇誤解與衝突。「查緝員說中國方言,當地民眾講台語還有日文,彼此無法理解,很容易因小誤會演變為大規模衝突。」她強調,文化、語言與政治失衡是事件爆發的重要背景。

陳安吉最後提醒,歷史記憶並非單線敘事,口述歷史可能存在版本差異,但不能因此否定受害者經驗。「如果我們期待完美受害者,反而無法真正理解歷史的複雜與人性的掙扎。」

展覽期間將放映3部紀錄片,包括描述藝術家島居生活的「一個人之島嶼的理想生活」,探討高雄二二八受難家庭記憶的「野番茄」,以及呈現白色恐怖創作歷程的「自由畫師」。5月5日的最終場映後座談,將由駐德代表謝志偉與二二八事件紀念基金會執行長藍士博共同對談。

現場也贈送由北美台灣人協會設計的白色百合花胸章,象徵對民主與自由的追思。陳安吉說:「歷史留給我們的,不只是傷痕,而是如何守護得來不易的自由。」

柏林「2025二二八事件始末回顧海報展」開幕現場播放天馬茶坊歷史資料,包括創辦人詹天馬(左)肖像與早期廣告(右)。天馬茶坊為1947年二二八事件查緝私菸衝突的爆發地點,曾是台北大稻埕重要的公共討論空間。中央社記者林尚縈柏林攝 114年4月27日