它清楚的以強烈的主觀視角展現了作為一個難民踏上逃生之路的慌亂與躁動,你看不到全景,看不到主角要去哪,看不到任何清楚的景觀,而只是大逃難的模糊風景。布萊迪·寇貝特(Brady Corbet)與莫娜·法斯特沃(Mona Fastvold)如此開頭,而音樂揭示了其中的不安與興奮,悸動與惶恐,那是1947年,匈牙利建築師拉斯洛托特一邊腦海迴盪著妻子書信裡的話語,一邊匆忙的登上船隻。

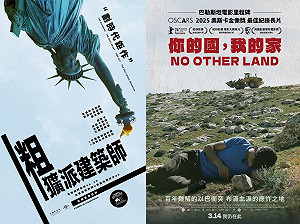

《粗獷派建築師》的「你的國,我的家」

觀看這篇文章前,請先搜尋「the brutalist ost」,youtube 跟 spotify 都有,如果你找到了,請直接播放整個清單。

這是《粗獷派建築師》(The Brutalist)這部奧斯卡出色電影的出色原聲帶,由出色的藝術家丹尼爾.布隆伯格(Daniel Blumberg)製作,有鑑於大部分的電影我們都不記得配樂,甚至不會去翻找配樂是誰,一開頭就從耳朵虜獲我們的這張原聲帶可以說是令人印象深刻的出色。它清楚的以強烈的主觀視角展現了作為一個難民踏上逃生之路的慌亂與躁動,你看不到全景,看不到主角要去哪,看不到任何清楚的景觀,而只是大逃難的模糊風景。布萊迪.寇貝特(Brady Corbet)與莫娜.法斯特沃(Mona Fastvold)如此開頭,而音樂揭示了其中的不安與興奮,悸動與惶恐,那是 1947 年,匈牙利建築師拉斯洛托特一邊腦海迴盪著妻子書信裡的話語,一邊匆忙的登上船隻。

現正最夯:韓國電商酷澎個資事件波及20萬台灣帳號! 每名用戶補償千元折價券

他與妻子還有姪女四散,只能各自逃難,然後在美國再會。

他的美國第一印象,如同許多移民所看見的一樣,是翡翠色的自由女神像。

只不過這個自由女神像並不是直立於地上,事實上,它從視野各處出現,方向變換,有時甚至是倒立的。

他們逃離歐洲,因為歐洲人恨他們,而德國人選出的領袖則做出行動要剿滅他們。

那時以色列尚未建國,尚未在對他們充滿敵意的阿拉伯土地中崛起,而他這樣的猶太人面對的處境是「No Other Land」,如同與《粗獷派建築師》一同在奧斯卡大放異彩的《你的國,我的家》一樣的「No Other Land」。

美國收留他們,但美國人對他們一面親密,一面疏遠,因為他們這些猶太人有才華,卻信奉猶太教,如同過去數千年一樣,他們總是參與世界運作,卻又在世界自成一派。

托特到了美國,發現他始終是局外人。

粗獷主義建築(Brutalist Architecture)

是一種起源於 1950 年代英國的建築風格,主要興起於戰後重建計畫,特別在戰後的共產主義國家中廣泛使用而聞名。被視為建築流派的一種,可歸入現代主義建築流派當中,其特色包括由功能主義發展而來的極簡主義結構,突顯出建築材料和結構工程的裸露,避免裝飾性設計。

粗獷主義可堪稱為建築風格中最具爭議性的建築風格之一,引發著截然相反的意見。有些人將粗獷主義與中產階級聯繫在一起,認為它既不吸引人又毫無靈魂。相反地,其他人主張,在它大膽而獨特的結構中蘊含著獨特的美感,給予設計上一種真實感,並體現了對實用的理念。對於粗獷主義的不同評價引發了廣泛的討論,使它成為建築界中一個美感與實用性之間的思考。

《你的國,我的家》的「粗獷派建築師」

約旦河西岸的土地上,有個名為馬薩費爾亞塔(Masafer Yatta)的地區,那裡的人都是托特這樣的「粗獷派建築師」,隨時處在建築會被拆,民生設施會被移除的風險中,他們的建築不可能搞的太複雜或者太華麗,而必須要以便宜實用為主。

如同托特人在美國雖然曾一度依附表哥,有過美國富豪老闆,卻始終顛沛流離,甚至還得去挖煤,以致於他長期行蹤無定居所變易那樣,從儲藏室到老闆賞賜的僕人房屋,再到好不容易可以租下的房子,他是建築師,是室內設計師,甚至是一名哲思者,卻長期與醜陋為伍。

馬薩費爾亞塔的巴勒斯坦人從上世紀起就面臨隨時會被驅趕的風險,上千人的家園處在風雨飄搖中,只因為該地區被列為以色列軍事射擊區,於是基本上當地人算是住在違建裡,而隨著 2022 年以色列最高法院做出裁決,強拆強遷的力度便大力強化,在《你的國,我的家》裡,我說的可不是清真寺或者其他宗教性強烈或者政治性強烈的建築,而是當地居民的房屋,雞舍,乃至於小小孩上的小學,還有塑膠製流動廁所。

怪手搗毀一切,而雞隻毫無意義的被壓死,無論這是以色列反恐計畫的一部分還是法治的貫徹始終都讓人摸不著頭腦,因為這些居民的生活在片中看起來都相當的非政治性甚至是非宗教性的。

他們被迫趕去躲在像是防空洞的洞穴內,就像托特一開始住在表哥家具行樣品屋裡面,在那裡沒有任何永恆的藝術可言,一切都是能用則用。

「你拍這些影像到底有什麼用?」

本片其中一位入鏡導演,巴勒斯坦人巴索曾經這樣跟本片以色列導演尤法說,他也是記錄者,但是隨著時間進行,他越來越懷疑拍這部片的意義,因為當地人的苦難還是不斷加深。

拉斯洛托特,作為一名虛構人物,也面臨了類似的問題,因為片中他第一次在家具行做的家具讓表哥的美國老婆質疑該怎麼使用,而他設計重新裝潢的圖書館,更是受到蓋皮爾斯飾演的美國富豪哈里森給臭罵,該人的兒子偷偷找他設計,但他老爸不喜歡兒子未經允許的作為,而兒子也因此拒絕支付裝潢費用,使得托特的表哥把他趕走。

安德林.布洛迪再度拿出看家本領耍憂鬱,那不只是怪異顫抖的口音,還是一種隨時都會淚灑的壓抑,他在家鄉是有一定名聲的建築師,但在這裡,他什麼都不是。

尤法是名記者,但他的採訪還有記錄,甚至回以色列上節目,能改變他的朋友巴索這些人所面臨的困境嗎?他能自由來去,甚至在千里之外的安全居所編輯作品,但巴索卻必須拿著錄影機,無法離開自己家鄉,看著一起起的慘劇發生,只因為他們車牌的顏色不同,能去的地方也不同。

共同創作銜接了他們兩人,但出身差異卻仍然讓他們形成隔閡,這不是尤法這個以色列人像巴勒斯坦人一樣蓄鬍就能解決的問題,如同巴索幾乎看不到鬍子,但他還是甩開不了巴勒斯坦人的身分。

身分認同不是你說了算

《粗獷派建築師》第一部分聚焦於托特如何在美國安身立命,包括他一個放在他眼前的選項,表哥的天主教妻子還有他的店名「米勒父子家具行」都展示著融入當地的選項。

但托特的另一個身分,粗獷派建築師,卻不容許他這樣做,電影的轉折在於幾年後找上門來的哈里森,因為意外被採訪而名聲大噪登上雜誌,才發現原來托特是這麼有才華又這麼能給他增添光彩的建築師,而向托特遞出橄欖枝,希望他以自己母親之名,創造一幢建築用作社區中心,而他鼓勵托特做自己,他找到了許多關於托特過去作品的影像與文件,這讓托特感動的眼眶泛紅。

是的,他不需要放棄做自己不是嗎?這裡可是機會之國,是絕美之國不是嗎?

此刻托特還沒有意識到哈里森看他的眼神除了欣賞還有敬佩外,還有其他的渴望,如同獵人讚嘆亞馬遜雨林的瀕臨絕種的鳥兒花色美麗,卻不見得會讓牠自由飛行,有時候這反而是圈養的理由。

同樣的,《你的國,我的家》也一樣,這裡存在著的一個悖論,片中這些已經現代化的巴勒斯坦居民反而得不到以色列人的善待,他們,至少在無論巴索或是尤法的鏡頭下,都絕不可能是哈馬斯那些伊斯蘭激進派,那些要把以色列人一隻不留的武裝組織人士,牠們沒有可蘭經帶來的利牙,更沒有各種軍武帶來的尖爪,但他們也沒有被當成以色列人,或至少是以色國民亦或者以色列國內移工那樣善待,在巴勒斯坦與以色列之間,他們是極度尷尬的存在。

他們上街和平示威,得到的卻是示威領導人被抓走,亦即巴索的父親,一個看起來連店都不太像的迷你加油站經營者,他們試圖不帶武裝的捍衛自己的財產跟土地,得到的卻是下半身癱瘓,我說的是發生在鏡頭前的真實片段,而不是演員演繹的戲劇。

所以,迪士尼式的「你想成為誰,只要努力誰都能成為」的敘事在這次奧斯卡的獨立電影大軍完全失效,無論是《粗獷派建築師》還是《你的國,我的家》,甚至是我寫過但本篇不會討論的《艾諾拉》,都旨在戳破那種「個人意志+努力」的傳統美國神話,而暴露出背後更多的社會因素甚至是權力因素,這些電影打破了美國夢的樂觀,而旨在建立一種更切和現實的狀態。

而這就是為什麼《粗獷派建築師》的第二段,當托特總算等來自己的老婆還有姪女,甚至開始他承接的巨大建築案,一切卻變得更加殘酷甚至是可怕,因為在美國對於猶太人這種移民,當然是會給你一個位子,但如同世界各地的權力運作規則那樣,這位子可能會出乎你的預料,甚至是會讓你屁股很痛。

我說的是,哈里森在義大利對托特的性侵。

以小見大才能接近真相

「你以為你是什麼人可以這樣居高臨下?」

「你只是婊子而已。」

這是電影後半段哈里森在義大利侵犯托特時所說的話,當時他們歷經案子的第一次意外中段失聯數年,並一起去義大利採石場挑選建築用的大理石,在這裡,托特再次見到自己的老戰友,在歐洲,時間的流速不被哈里森這樣的美國人掌握,所以托特的老戰友慢條斯理的來,然後又點了杯咖啡。當他們去採石場時,他的老戰友提到他們如何對抗敵人,藉由把他們弄暈在這些蜿蜒山路,並用大理石把他們壓死,注意這一段音效處理的層層迴響,都處理的像在室內一樣,又像是一種微醺的幻覺,讓身強體壯的哈里森也差點跌倒,說明他在這裡掌握不了空間,如同隨後挑選完石材的半夜,哈里森像是迷路般迷失在義大利街道,然後看見剛剛與陌生女人親密後,醉醺醺倒在路邊的托特。

他用來重新取得異域控制權的方式,就是在這裡性侵他。

這一場戲解釋了很多事情,包括片中許多角色間的曖昧關係,以及第一部分哈里森對托特的態度轉變,還有第二部分哈里森對托特夫人異常親切的態度,或許在他眼中他始終知道自己是一個隱藏的第三者,托特不知道,托特夫人也不知道,如同前述情節中,他在托特一開始不知道的狀況下,在高處看見托特與陌生女人跳舞然後親吻。

《粗獷派建築師》本身有許多幾乎像是碎形那般的設計,如同一開始托特去見表哥時他說「美國人喜歡家族企業」就預示了後面出現的李與他的父親哈里森那種家族權力與企業治理密不可分的曖昧,使得本片處處有著以小見大的精妙,雖然製作成本不到一千萬美金,卻營造出具有時代感與史詩感的氣魄,而如同《你的國,我的家》雖然相較以巴戰爭僅是五年的紀錄片,甚至只是涉及其中一塊區域的領土爭議,但它的拍攝技巧,卻足以讓我們沉浸其中,去思考背後更大的事物與關係。

那是什麼呢?那是一個巨大的空間,建築的本質是對空間的雕塑,是對無的選擇,而不只是對有的追求,正是因為無,才能讓光影替建築製造層次,才有所謂乾濕還有冷暖,並且才能製造那對更大事物召喚的迴響,如同一只奏響歷史的樂器。

電影最後揭露的一個驚人事實是,托特替哈里森設計的社區中心其靈感來源,居然來自他與妻子分別被納粹關押的不同集中營的經歷,而不只是達成哈里森想要的四合一建築,而這也呼應著電影的情節,特別是在第一部分,即便托特與妻子分隔兩地,但他卻始終掛念妻子,而即便他逃出歐洲,卻始終沒有放下的他的受難記憶

他的建築,不只是達成客戶的委託,還要如他當初告訴哈里森的,成為時代的見證,在一切歷史紛擾過去後繼續豎立在那裡,那不是為偉大謳歌,而是讓人記住渺小。

如同《你的國,我的家》不過是當地人苦難的點滴濃縮,卻會讓我們觀影後遲遲揮之不去。

榮譽之後,幸福結局就來了嗎?

2025 年 3 月 2 日,奧斯卡頒發了「最佳男主角」、「最佳攝影」、「最佳原創音樂」給《粗獷派建築師》,並將「最佳紀錄片」頒發給《你的國,我的家》,這本身就是個溫和但又挑釁的行為,溫和在於,它基本上肯定了這兩部片的藝術價值,同時符合了美國好萊塢夾在猶太人與巴勒斯坦人間的曖昧位置,挑釁的是,這兩部片一部是關於當年猶太人來美國的困境,另一部則是關於現在巴勒斯坦人在以色列的困境,而這兩者同樣有曖昧的關係,比方說,身為猶太人,支持自己的國家不受恐怖主義侵擾,甚至不受周遭阿拉伯國家打擊,似乎是很正當的事情,但另一方面,基於人道主義,許多好萊塢猶太人也處在同情巴勒斯坦人民,甚至批判以色列的態度。

這進一步的構成美國內部的分裂與衝突,事實上《粗獷派建築師》裡,托特與老婆伊莉莎白就曾與他們的姪女爭執關於是否該移居以色列的問題,托特的侄女佐菲亞認為美國只是暫居的逃難所,真正的猶太人還是該去自己的國家建設才能永久生存不用活在恐懼中,而托特與伊莉莎白則認為是不是猶太人跟國家認同無關,畢竟他們也是會參加猶太教活動。

而在經過後半段伊莉莎白去找哈里森算帳對質,在他眾多高貴賓客面前揭發他的性侵行為後,兩個人就回去歐洲了。正如電影最後的場景又回到義大利威尼斯一樣,這對托特是個有特別意義的場所,他始終是個歐洲人。

至於《你的國,我的家》在獲得榮譽後的下場那就不是那麼樂觀了,畢竟巴勒斯坦人終究不是猶太人,哪怕他們可能面臨著猶太人過去的處境,但他們在美國的歷史參與始終不如猶太人,目前美國沒有任何一家片商買下本片放映權,以致於你只能在少數獨立電影院看到本片。像是邁阿密海灘市市長史蒂夫邁納(Steven Meiner)這樣的政治人物則曾經一口咬定這部關於巴勒斯坦百姓困境的電影是反猶電影,這說法明顯有點奇怪,畢竟,德國應該是沒指控過史蒂芬史匹柏的《辛德勒的名單》是「反德電影」,在打擊恐怖份子以及過度損害百姓生活而逼迫他們變成恐怖分子間,我認為還是有一個足夠遙遠的距離。

電影這門藝術的樂觀假設是,每個人都能進入黑暗,了解遙遠彼方另一種人的思想與視野,理想上電影能連接世界各地的觀眾,如同一棟巨大的建築,當然這門假設本來就是神話,因為票房這種東西往往會反應出作者意圖與接收者想法之間的距離。只不過電影,哪怕是在台灣都有上映但票房都不夠理想的這兩部傑作,只要能夠影響到人,都對未來會有不可預測的改變,因為我相信人們的理解能力與認知能力本來就是漸進成長而非一蹴可及的。

就像台灣很多人一開始也對大罷免興趣缺缺,但當他們越來越發現自己的生活受到影響,不只被斷水斷電,還被拔租屋補助以及育兒津貼,甚至身障與長照等重要民生議題都受到影響時,就會帶著怒火回去看那些資訊還有回憶起影視界 Taiwan Action 或者文學界的台灣文學作家連署聲明,並逐漸了解這一切生活的不方便背後都與亞太地緣政治還有中國對世界的野心息息相關了。

畢竟,如果天下太平而萬事公正,生活順利而毫無阻礙,誰吃飽閒著要創造藝術?誰吃飽閒著要出來抗爭搞大罷免呢?

作者:Lizard,現經營海底影院