國民黨主席鄭麗文出席「1950年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」,活動追思對象包括被逮伏法的共諜吳石,對於受過反共教育和本土教育的老少世代,她都觸及底線。國民黨從未紀念過國民黨特務,她怎麼不去追思解放軍的劉連昆少將?若以「反侵略、反併吞、守護中華民國生存」為核心利益,不僅涉及自由與迫害的歷史敘事,更牽動中華民國主權與國家正統性的辨識。

紀念框架的選擇性與政治目的

紀念活動是一種敘事的選擇,從主辦單位的採訪通知「15:00 台灣民主自治同盟向在台犧牲烈士致敬 」的流程,這是中國八個民主黨派的那個台盟嗎?台盟有很多人都同時具有中國共產黨員身分,台盟人員可以在台出席紀念活動?難道有關單位不用查一查嗎?若中共組織能在台灣參與具有政治象徵性的追思場合,便應由相關單位依法審查,以免外部滲透行動假借歷史之名行影響輿論之實。

紀念的政治性並非來自追思本身,而是紀念對象與政治述語的選擇。當一場追思活動將白色恐怖的碑文與具明確共諜身份者並列,已非單純慰靈,而是對歷史的再詮釋,產生誤導世代,混淆忠奸,削弱中華民國的國家安全。

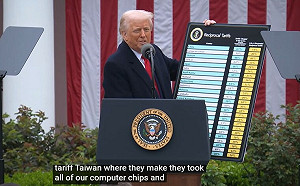

現正最夯:快訊》美國最高法院歷史性判決揭曉!川普政府對等關稅被裁定違法

史觀與道德評價的政治性

黃埔不生氣嗎?國共內戰的三大戰役「徐蚌會戰」開打,中共稱「淮海戰役」,中共號稱「殲敵」55萬人,造成黃百韜將軍自殺殉國,後來更成為國共內戰的轉捩點。事後蔣介石「下野」、國民黨敗逃台灣,吳石也來到台灣繼續當共諜,中共華東局給他的代號是「密使一號」。

隨後,吳石繼續向中共提供我方兵力配置與作戰情報,造成舟山守軍重大傷亡,這是叛國通敵的行為,不應被與因政治思想而受難者混為一談。白色恐怖歷史確實存在大量被誤判與受迫害者,值得社會追思與國家補償,但吳石並非一般的思想犯。

中共對此類人物的評價常以「統一正當性」為核心,將其包裝為民族解放的先驅,除了吳石外,還有用電影包裝的「民族英雄」施琅。此種史觀若不加區辨地滲入紀念活動,等同默許對中華民國的侵蝕,國家立場必須明確,叛國與思想犯不同,通敵與言論自由不同。

當前熱搜:綠苗栗縣長候選人陳品安當過樂生青年 抗議蘇貞昌、陳水扁過

歷史正義與受害者公平性

深入分析,中共當年肅反殺了百萬國民黨人,其實大部分不是國民黨特務,而國民黨殺共諜,但牽連大批無辜者,若是國民黨主席能夠要求中共總書記習近平道歉,這才是格局的徹底區別。政府賠償無辜者,這是中華民國政府比共產黨強的優點,這才是黃埔腦、中華民國派應該論述的,這顯示史實的模糊與政治操作的交錯,最終損害的是公信力。

歷史正義的本質在於區分個案性質、尊重事實證據,而非追求政治平衡。中華民國能在威權體制後期進行制度性補償,本是民主成熟的象徵;然而若將此成果用於模糊敵我界線、合理化通敵行為,便成為對民主體制的反諷。

政治責任與公共論述的倫理

此次爭議中,有論點替國民黨主席鄭麗文辯稱「邀請函未提及吳石」,也有論點稱開創和解新局的膽略,試圖以成大事不拘小節形容其處境,反台獨才是重點。更有人企圖「圍魏救趙」,謠指李登輝曾加入中共的入黨申請,目前還在中共中央研究室的檔案室裡,國民黨黨史館或警總應該也有李登輝加入中共的資料。

甚至於還有「小罵大幫忙」,馬英九允許吳石列入白色恐怖救濟,是始作俑者,大有問題;但蔡英文並未阻止,任內核發補助,賴清德當選後,也沒矯正。大罵賴清德為何不取消共諜後代得到白色恐怖救濟?當年藍營對馬英九保持沈默,也未曾積極反對,事實是吳石沒有平反,是補償吳石家屬遭到的不合理待遇。

這些論述混淆視聽,公眾更應具備媒體識讀能力。政治敘事常藉感性語言掩蓋事實差異,唯有依靠公開檔案、具體數據與多方查證,才能辨別「思想犯的補償」與「通敵行為的平反」的本質不同。問題並非鄭麗文個人疏忽,而在於整體黨內史觀的失焦。國民黨若自視為中華民國正統政黨,就應該更清晰地劃定紀念與政治的界線:可以反省威權錯誤,卻不能模糊忠誠與通敵的界線。

反侵略、反併吞,重建理性紀念

在對抗外部威脅與內部分化的時代,歷史記憶的政治操作只會削弱社會韌性。中華民國的生存依賴於國民在主權與信念上的共識,而非對敵對勢力的妥協性理解。

眾所周知,我們紀念白色恐怖,是為了提醒國家永不重蹈威權覆轍,那便應同時以同樣的堅定態度,拒絕任何侵略與併吞的正當化。追思的目的應是團結而非分裂,反侵略而非模糊敵我。一如當年守衛島嶼的國軍先烈所象徵的信念,忠誠不是口號,而是歷史真相被尊重、公義被維護的基石。今年是要紀念抗戰勝利,還是要慶祝共匪在内戰勝利?答案應該很清楚。