從心理與社會雙重層面來看,探索女性在愛與自由之間的自我追尋,帕特諾佩的美既是禮物也是詛咒,她在被世界凝視的過程中,映照出當代社會「女性被觀看」與「自我主體化」的張力。同時,導演透過詩意影像與音樂對位,將義大利戰後世代的文化焦慮、男性權力瓦解及中產階級的虛空,調理成時代的集體精神疲乏。帕特諾佩的一生,如同那不勒斯外表光亮,內裡裂痕斑斑的鏡像,最終思考我們所追尋的美,是否注定走向孤寂。

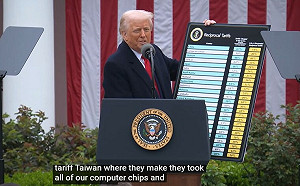

電影散場後的四十八小時,《拿坡里的美麗傳說》(Parthenope)留在體內的餘震依然搖晃著。極為罕見地,這部片表面角逐了坎城影展,骨子裡卻是一部「反坎城」的電影,直覺義大利導演保羅.索倫提諾(Paolo Sorrentino)志不在尋求加冕,而是在拆解加冕本身。

導演運用自己最熟悉的美學,將坎城主競賽單位偏好,諸如超高畫質解析、杜比視界(Dolby Vision)、七釐米膠片段落、慢速變焦、巴洛克配樂等細節掌握得淋漓盡致,於是映入觀者眼簾的,盡是4K的光影、海浪般的配樂,慢到近乎殘忍且被推到極致的變焦,之後,導演用同一把刀剖開它的內臟。

當前熱搜:中國男在菲分屍冒充台人!周軒揭露中共「超限戰」意圖批:太無恥

刀是坎城的,內臟也是坎城的。熟悉坎城影展結構者皆知,評審團自1946年樹立「形式極致」(Forme extrême)、「符號典律」(Canon symbolique)、「救贖敘事」(Narratif de rédemption)、「封聖儀式」(consacrer)四條「作者神話」鐵律起,角逐者自然順應了這套主旋律,但本片明顯滿足了形式與符號,卻拋掉了救贖與封聖,導演根本是用了坎城語言,說了坎城聽不懂的話。

這點,從片名賦予的三層含意(那不勒斯的別名、希臘神話中的人魚名字,以及片中女主名字)切入,便可窺見導演的這分深層意圖,導演形塑的「帕特諾佩」(Parthenope),是不「成為」任何符號的,她只是持續被符號化而已,之後,刻意讓符號崩解。淺白地說,帕特諾佩從來沒有變成別人說的那副模樣,別人一直想把她變成某種「代表」,但最後這些「代表」全部瓦解。這種不按牌理出牌的表現手法,當然就是一種對坎城「作者神話」最尖銳的諷刺。

回頭談談電影,這是部關於凝視與記憶的電影,它像一場緩慢流動的夢。索倫提諾以其獨特的影像詩學,再次把人類存在的矛盾、慾望與孤寂,化作一段如海潮般起伏的視聽旅程。這次,他將鏡頭對準名為帕特諾佩的女子,一個被那不勒斯孕育、被時間吞沒、被美與渴望纏繞的靈魂。她既是具象的人物,也是神話般的象徵。

現正最夯:初五湧北返車潮!國道11處、省道12處壅塞路段一次看

劇情以帕特諾佩從少女到中年的生命軌跡為主線,穿插她在愛情、家庭、藝術與社會間的流轉。從六〇年代的那不勒斯陽光,到現代都市的蒼白與喧囂,影片用時間為縫線,縫合出一部關於女性意識與人性幻滅的長詩。作品並不急於講述事件,而是透過斷裂的片段和凝視的長鏡,讓觀眾在她的孤獨與回望中,感受存在的重量。

然而,真正的骨架,是「海水」、「血液」與「精液」三種液體的流動與凝結,就像三條暗藏地底的河流,貫穿那不勒斯與義大利的形而上學。1950年,帕特諾佩在波西利波(Posillipo)海灣誕生,像一枚被浪潮吐出的貝殼;1973 年,卡布里(Capri)懸崖下的海水吞噬了她的兄長;1982 年,聖熱納羅(San Gennaro) 聖血在教堂裡液化,眾人屏息等待「奇蹟」;同年,黑手黨的聯姻儀式與樞機的臥室裡,精液成為權力的黏著劑。這些液體不單是背景,還是敘事的主體,更是義大利集體自欺的儀式。

執鏡者盧卡.比格茲(Luca Bigazzi)是享譽國際的義大利攝影師,他延續與索倫提諾長期合作的一貫運鏡語彙,讓攝影昇華為本片的重要靈魂,那明亮的海岸光影、飄浮的鏡頭運動、對空間跟身體的雕塑式捕捉,讓每個畫面都像一幀油畫,賦予那不勒斯的藍海與古老街巷不僅是背景,還有情感的共鳴。鏡頭喜歡停留在人物的凝視與靜止之間,藉著光影舒緩變化,穿透角色內心的流動與壓抑。這種運鏡方式既是視覺美學,也是心理描繪,觀者彷彿被邀請進入帕特諾佩的心海,與她一塊兒沉浮。

由音樂家勒內.馬基德利(Lele Marchitelli)親自操刀設計的配樂,為電影扮演了情感導引者的角色。融合義大利古典旋律與現代數位音樂氛圍,音符在懷舊與現實裡游移。每當劇情觸及時間和記憶交錯,音樂便如潮水般湧現,帶出一種難以言喻的鄉愁。這種聽覺設計,既延展了情緒層次,也讓觀眾在音樂回旋中,感受到生命無法言說的孤獨。

美術設計與場景調度則採取極高的詩意完成。從那不勒斯的海邊別墅、舞會廳、古老學院到現代公寓,每個空間都具有強烈的象徵性,陽光灑落露台象徵純真與初戀,陰暗室內空間暗示壓抑和社會秩序的束縛。服裝設計以柔和的復古色調呼應人物心境變化,如帕特諾佩從白色的青春,到暗紅的成熟,再到灰藍的孤寂,美術風格完全匹配她的心靈顏色光譜。

解構剪輯,導演以非常節制的節奏構築敘事。剪接師克利斯帝亞諾.特拉瓦李奧利(Cristiano Travaglioli)的手法如詩意般的行句,節拍自由、節奏飄忽,促使畫面間的間隙反倒成為最深刻的訴說。許多段落採非線性記憶式混剪,夢境跟現實難以分辨,卻也因此打開了主角心靈的裂縫,觀眾看到的不僅是故事,更多的是被帶入一種時間錯置的感官體驗中。

以女性成長為名,實際訴說著人類孤獨與美學信仰,作品驚喜地因奧斯卡金獎影帝加利.奧文(Gary Oldman)與義大利家喻戶曉的重量級喜劇女演員史蒂芬妮亞.桑德蕾莉(Stefania Sandrelli)的客串,意外為整部片子注入了多層次的存在視角,他們猶似帕特諾佩靈魂的折射,或者時間的見證者,讓影片的敘事結構近似哲學寓言,呈現出人對「美」的依附與逃離。此外,那不勒斯在這裡不只是城市,而是寓意光明與腐敗共存,激情與無常並生的人性隱喻。

另從心理與社會雙重層面來看,探究女性在愛與自由之間的自我追尋,帕特諾佩的美既是禮物也是詛咒,她在被世界凝視的過程中,映照出當代社會「女性被觀看」與「自我主體化」的張力。同時,導演透過詩意影像與音樂對位,將義大利戰後世代的文化焦慮、男性權力瓦解及中產階級的虛空,調理成時代的集體精神疲乏。女主的一生,如同那不勒斯外表光亮,內裡裂痕斑斑的鏡像,最終思考我們所追尋的美,是否注定走向「孤寂」這個命題。

這是一部似乎無法被歸類的電影,既不屬傳統劇情片,也不屬單純的藝術實驗,它像一首視覺與心靈的美麗詩篇,並不要求觀眾理解,而是邀請觀眾感受在光影和聲音的起伏間,去理解生命的缺席與存在的重量。正如片名所指的希臘神話女神「帕特諾佩」,既是誘惑,也是悲傷。她唱著屬於人類的歌,一首關於美、記憶與孤獨的永恆之歌。