當所有的行銷熱潮退去,所有的演算法不再推薦,它是否還能在某個深夜,打動一個毫無準備的聽眾?這是在這個被大數據裹挾的時代裡,亟需去重建對於音樂的一分信仰,它不是用來填充沉默的背景雜音,不是社交貨幣,更不是流量遊戲中的籌碼。音樂的終極意義,就是那兩個古老而永恆的命題,一是理解人之為人的奧秘,一是在虛無中建立意義的勇氣。

辛亥路上的富瑜音樂沙龍裡,坐滿了雅好音樂的紳士淑女。投影幕上,一首由AI生成的交響樂剛剛奏完最後一顆音符。掌聲禮貌而克制,與稍早前鋼琴家王文娟即興演出時那種沸騰的場面,形成微妙對比。這個場景,彷彿是這個時代的隱喻,技術看似完美無瑕,卻一時難以喚起聽眾內心的那片共鳴。

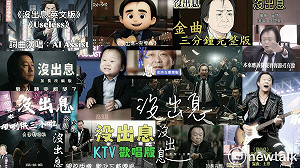

近期,一首改編自立委王世堅質詢語錄的歌曲〈沒出息〉,在華人世界掀起狂潮,網路上,從AI快速生成的聽覺與視覺作品氾濫,焦點逐漸延伸到音樂創作本質的反思,當任何聲音和影像都能被快速包裝成商品,什麼才值得被稱作真正的創作?

現正最夯:高金素梅北檢複訊身體不適先請回限制出境出海!癱挽法警手臂離開

早於流量至上的時代,在三、四十年前就已進入投產,輔助人類從事音樂創作的電腦軟體,此刻發生了具有「一鍵生成」能耐的空前異化。演算法推薦製造大量的虛假繁榮,某段旋律可能一夜之間傳遍大街小巷,卻又在隔周被徹底遺忘,這種速生速死的迴圈,正消解著音樂作為時間藝術的本質。與之對比的,仍是純正人類嘔血創作的經典,完全不必害怕時間,那些阿公、阿嬤成長年代就開始流行傳唱至今的作品,恰恰證明了某些價值能超越時代的局限。

雖然技術誘惑前所未有的強烈,AI音樂生成模型能讓任何人在幾分鐘內擁有看似專業的作品,但這種便利背後藏有危險的陷阱。就像數天前,一個直播平台上,紐約某間錄音室裡,一位製作人展示著他檔案夾裡上千支AI生成片段,「它們都很完美,但聽起來都一樣。」這種完美,會不會就是藝術創作最致命的敵人?當下,勾起曾在東區一家夜店裡,目睹一幕最動人的畫面,現場DJ把巴哈的賦格解構重組,現場滿頭銀髮的長者與穿著破洞牛仔褲的年輕人同樣熱淚盈眶。

所謂的「藝術的珍貴」,往往存在於那些不完美的瞬間,可能是實力唱將某次意外的走音,可能是音樂家某個即興的變奏,甚至演奏者情不自禁的嘆息。這些人類獨有的印記,是再精密的演算法也無法複製的靈魂顫抖。唯一需擔憂的,是音樂「鄙視鏈」的固化和變形,從古典與流行的對立,到主流與地下的分野,而今又加上了「人類創作」與「AI生成」的新抗衡,這些非此即彼的二元對立,不正好暴露了我們對音樂理解的匱乏。

全站首選:日本大選》日經:中國對日犯了對台同樣的失誤 助長自民黨獨大

這又不得不讓人聯想起法蘭克福學派哲學大家阿多諾(Theodor W. Adorno)對「文化工業」的批判,其思想核心,當藝術作品被納入標準化生產體系,便會喪失其最可貴的內在批判與超越性力量。如今,我們眼睜睜看著音樂產業朝向這個預言走去,創作不再是心靈的吶喊,而成為了數據的奴隸,作品在流量枷鎖下不斷的被「優化」,創作者的靈魂也在這個過程中,悄悄地流失了主體性和批判性。

不過,希望始終存在。日本已故音樂大師阪本龍一,他在最後的專輯《Async》中,便很有系統地收錄森林風雨聲、走音鋼琴的振動與石頭的敲擊聲,他把這些「不完美」聲音元素,昇華為藝術的核心部分。即使科技藝術前沿,如Google Magenta團隊與音樂家合作的「AI Duet」等實驗項目,正持續探索著人類與神經網路在舞台上的即時即興。這些嘗試不斷地告訴我們,技術的真正價值,不在於取代,而在於為人類獨特的情感與創造力拓展新的可能。

那麼,要判斷一首音樂作品的價值,是否就該設有一個適用的標準,當所有的行銷熱潮退去,所有的演算法不再推薦,它是否還能在某個深夜,打動一個毫無準備的聽眾?這是在這個被大數據裹挾的時代裡,亟需去重建對於音樂的一分信仰,它不是用來填充沉默的背景雜音,不是社交貨幣,更不是流量遊戲中的籌碼。音樂的終極意義,就是那兩個古老而永恆的命題,一是理解人之為人的奧秘,一是在虛無中建立意義的勇氣。

非常懷念唱機唱針落下,黑膠唱片開始旋轉,在類比錄音特有的底噪下,響起第一顆音符的聲音,那是任何數位格式都無法完全複製的溫暖。這種溫暖,或許就是我們在演算法時代依然需要真實音樂的最好理由。