15日晚上台灣公共策益、台灣智庫、台灣教授協會、台灣青年世代交流協會、台灣青年基金會、中央廣播電台、新頭殼、台灣公民人權聯盟、台灣勵志協會以及US Taiwan Watch: 美國台灣觀測站等單位等團體,共同於線上直播舉辦Y’s Day「週三青年日」第127場(「認識中國」系列第30場),主題:「從「中國夢」到「一帶一路」揭開中國的紅色濾鏡」。

主持人、東吳大學政治系助理教授陳方隅在開場時,首先介紹了於二二八國家紀念館展出的特展——「紅色濾鏡:中國如何讓我們『看見』它想要的樣子」。陳方隅指出,台灣與中國之間雖有密切的經貿往來與社會交流,但中國同時也持續以軍機與軍艦繞台進行威嚇。至於我們應該如何理解中國,以及中國又如何形塑我們「看見」它的方式,正是本次紅色濾鏡特展所欲探討的核心議題。

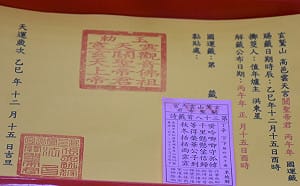

全站首選:玄鷲山高邑雲天宮元宵節解國運籤 副爐主揹轎謝恩行腳訪58友宮

台灣智庫研究員陳璽安表示,「紅色濾鏡」特展共分為六大展區,從中國的內部監控到外部擴張,旨在讓觀眾了解中國如何操控資訊與形塑認知。陳璽安指出,「紅色濾鏡」的命名象徵中國網路防火牆下的資訊審查體制。中國不僅在國內篩選資訊、控制言論,也透過外交與國際輿論戰持續搶奪話語權,試圖以各種手段讓台灣屈服。

陳璽安進一步強調,中國的野心早已超越區域範圍,現今更企圖在全球舞台上與美國爭奪領導地位,並以經濟與軍事力量擴張影響力。相較之下,台灣社會的資訊環境開放、多元,沒有防火牆與審查制度。陳璽安表示,希望透過這次展覽,以淺顯易懂與視覺化的方式,讓民眾更具體認識中國的內部控制與外部擴張野心。

中經院第一研究所助研究員王國臣指出,「紅色濾鏡」不僅存在於中國,台灣社會同樣深受其影響。他舉例說,在 Google 上搜尋「中國崛起」時,可輕易找到大量正面文章,但若要尋找探討中國經濟困境的資料,往往需花上四倍以上的時間。許多台灣媒體仍傾向採用親中立場,忽略中國稀土開採背後對人民與環境的代價,並過度吹捧中國的專利與技術成果。若缺乏批判思考,民眾便可能在不知不覺中受到這類資訊的洗腦。

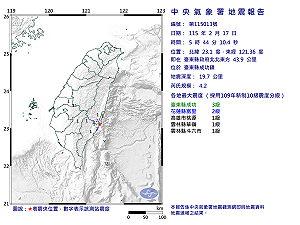

當前熱搜:快訊》05:44臺東縣成功鎮發生規模4.2有感地震 最大震度臺東縣成功3級

王國臣強調,面對中國的紅色外宣與滲透,公民應具備兩項基本素養:一是閱讀相關文章時,必須檢視其是否具備充分的事實與例證;二是不應盲目崇拜或過度讚揚對手。

他進一步指出,展覽中所介紹的「一帶一路」即是中國對外宣傳的重要手段。中國與合作國家表面友好,實則透過高利貸款與不平等協議從中牟利,導致部分國家債台高築、甚至被迫出售港口資產。美國推行的「對等關稅」政策,正是為了反制中國的國家資本主義與網路管制所造成的全球貿易不公。惟此類議題在台灣的中國媒體中鮮少被報導,顯示中國外宣已深植台灣輿論環境。王國臣表示,唯有透過展覽的呈現與討論,公眾才能更深刻理解中國紅色滲透的實質樣貌。

台灣青年世代交流協會理事長陳俐甫指出,「紅色濾鏡」特展的重要性,在於讓對中國理解不足、甚至「知識營養不良」的四十歲以下世代,有機會在繁忙生活中,用一小時獲得對當代中國的系統性認識。雖然台灣的歷史課程中充斥傳統中國史內容,但關於中共與中國現代史的課程卻幾乎被刪除,台灣人並非不了解「中國」,而是不了解「當代中國」。

陳俐甫進一步指出,五十歲以上的知識分子多半學過中共黨史,熟悉長征、三反五反、大躍進與文革等歷史事件;然而,現今年輕世代對此卻相當陌生。若要理性地討論中國與台灣的關係,就必須先具備對中共的基本認識。缺乏知識基礎的判斷,絕非合理判斷。不論最終的政治立場為何,都應先了解中國的現實,才能形成成熟的兩岸思考。然而,台灣目前的教育與媒體環境,並未提供公民這樣的知識養分,這正是「紅色濾鏡」特展希望喚起的危機感與行動契機。

陳俐甫也指出,台灣社會對中國的不了解與偏執,使年輕公民缺乏作出正確決策的基礎。各國為觀光或經濟目的進行形象包裝屬正常現象,但若因此將中國的政治宣傳與資訊滲透視為「合理化」,則是嚴重的誤判。中國當前以資本操作假訊息,扭曲各國對其的正常認知,也透過網路管制與網路警察,封鎖外國資訊、排除多元敘事,使中國人民只能接觸中共所允許的內容。台灣必須理解並警覺此一結構,方能避免被過度干擾。

淡江大學戰略所副教授林穎佑表示,「紅色濾鏡」特展的目的,並非為了放大中國的負面形象,而是希望讓觀眾看見被忽略的真相。他指出,不論好消息或壞消息,關鍵在於能否呈現「真實」。許多人誤以為「紅色濾鏡」意味著戴著有色眼鏡看待中國,但實際上,它強調的是中國如何選擇性地呈現資訊——透過任務導向的網民與演算法機制,先屏蔽不希望外界看到的內容,再加速推播想被看見的資訊,進而塑造輿論方向。

林穎佑強調,進行中國研究時,不應僅依賴中國本身提供的資料,而應同時參考來自不同國家、語言與立場的觀點,以避免陷入同溫層的偏見。他指出,歐美學界同樣注意到這種現象,許多研究者發現自己所能接觸的資訊往往只是中共希望外界看到的部分事實。若以此為基礎進行研究,就會出現法學界所稱的「毒樹果實理論」——當資訊來源本身受到污染,研究成果也難以保持中立與真實。

他進一步指出,研究可以有立場,但資料來源必須多元,唯有主動跳脫同溫層,才能真正看清現實。如何打破紅色濾鏡,並非完全受制於外力,而是取決於我們是否願意自覺地檢視、辨識與平衡不同資訊。林穎佑最後強調,「紅色濾鏡」不僅關於事實本身,更關乎中國如何過濾資訊、隱藏真相與操控輿論的手法。

與談結束後,主持人和青年們也針對「中國屏蔽資訊的例子」、「中國對領土的觀念」、「中國民族主義的實用性」等提出問題,與談者也深入地一一分析與回答。

Y’s Day「週三青年日」系列活動會持續舉辦,10月22日週三青年日主題是「從「當記憶被刪除,未來如何書寫?———審查、禁忌與被刪除的真相」,邀請陳方隅(東吳大學政治系副教授)、藍士博(二二八事件紀念基金會執行長)、黃美珍(中央廣播電台新聞部副理)、謝宜安(作家)、郭玫岑(台灣智庫民調與輿情中心主任)一同參與。

台灣青年世代交流協會理事長陳俐甫。 圖:Y’s Day「週三青年日」提供

淡江大學戰略所副教授林穎佑。 圖:Y’s Day「週三青年日」提供

中經院第一研究所助研究員王國臣。 圖:Y’s Day「週三青年日」提供

東吳大學政治系助理教授陳方隅。 圖:Y’s Day「週三青年日」提供

台灣智庫研究員陳璽安。 圖:Y’s Day「週三青年日」提供