十月底韓國慶州APEC即將登場,美中領袖是否會面,成了全球外交觀察的焦點。關稅談判僵局未解,「見或不見」都成了籌碼。中國傳出要求川普公開「反對台獨」,而美國則重申「對台立場不變」。

就在這樣的外交氣壓之下,賴清德的國慶演說顯得異常收斂。他不再提「兩岸互不隸屬」,幾乎不碰觸兩岸政治議題,焦點轉向防空建設與經濟治理。這樣的轉變引起外界好奇:為何在這個時刻,他選擇沉默?

當前熱搜:玄鷲山高邑雲天宮元宵節解國運籤 副爐主揹轎謝恩行腳訪58友宮

或許答案,就在慶州那張尚未開場的牌桌上。當美中正為關稅與地緣角力激烈過招,任何一句來自台灣的話語,都可能被放大、曲解,甚至被當作籌碼。台灣真正的戰略是「避險」,也就是不讓自己被放上談判桌,更不能成為可被「讓出」的籌碼。

這是一場「定性」的競賽

有別於去年首次國慶演說,賴清德今年的語氣轉變,這並非退卻,而是戰略上的自制;這不是噤聲,而是懂得在風暴前夜收起聲量,讓台灣降溫,也讓對手無從操作。

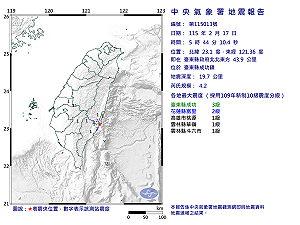

全站首選:快訊》05:44臺東縣成功鎮發生規模4.2有感地震 最大震度臺東縣成功3級

對中國而言,賴清德早已被定性為「台獨份子」,這個標籤不會因語氣收斂而消失。正因如此,他更不能在國際場合或兩岸議題上留下任何「可被定義為挑釁」的話語,否則就會被中國拿去「證明」其立場,更可能被川普用來衡量美中談判的籌碼價值。這是一場「定性」的競賽,中國想讓賴清德成為「麻煩製造者」,而賴清德則必須讓美方相信,台灣是「穩定貢獻者」。這場競賽的關鍵,不在於改變中國觀感,而是要維持美方信任。

選擇沉默,讓風暴自行過場

對賴清德而言,「不說」反而是「說」的一種方式。他用克制,去對沖中國的激烈語言;用務實,去安撫川普的不確定性。這種「低語外交」的背後,是精準的風險判斷。當美中陷入關稅與稀土戰的談判角力,台灣若發出任何激烈的政治信號,都可能被詮釋為選邊站,甚至成為談判的附屬議題。這正是中國樂見、美國忌憚的情況。

「避險」並非靜止,而是一種節奏控制。當美中談判尚未破局,台灣選擇沉默,正是為了讓議題回歸主體、讓風暴自行過場。這是一種「戰略延遲」,暫時退到舞台邊緣,為的是保留後勢與選擇。

穩定與自制,才是最安全的外交姿態

回顧歷史,每逢美中峰會,台灣幾乎都被捲入談判陰影之中,但台灣從來不是談判主體,而是議題延伸。真正的挑戰不是如何插話,而是如何不被討論。台灣不需被討論為問題,而應被看見為穩定的存在。對台灣而言,外交的勝利往往不是「被聽見」,而是「不被交易」。

這次中國將「反對台獨」列為談判條件,意圖在語言上拉美方下水。若美國真從「不支持台獨」改為「反對台獨」,那將象徵美國在主權議題上向中國靠攏一步。所幸,美國國務院已明確重申「對台立場不變」,並指出中國才是台海和平的最大威脅。這不僅是對中國的警告,也提醒台灣政府:穩定與自制,才是最安全的外交姿態。

從蔡英文提出的「互不隸屬」到賴清德如今主張的「民主台灣」,語言的變化不是退讓,而是重心轉移。蔡英文時期強調「宣示存在」,賴清德則進入「管理存在」,以制度語言取代對抗語言,用行為穩定取代口號張揚。這不僅是語氣上的轉變,而是一種成熟的戰略思維。

避險:不隨大象起舞

避險不是退縮,而是讓台灣掌握節奏。當中國透過敘事戰擴大控制範圍,當美國與中國都在計算籌碼價值時,台灣最聰明的選擇,就是不出現在那份清單上。不挑釁、不表態,不是消極,而是一種主動的外交權力。只有讓自己脫離風暴中心,才有資格成為穩定的象徵。

在美中角力的棋局裡,台灣無需成為聲量最大的一方,而應成為最穩定的一員。中國試圖定義台灣為「麻煩的來源」,但台灣更應展現「穩定的力量」。賴清德的收斂,不是外媒口中的語氣變溫,而是戰略變深。

大象跳舞時,最聰明的策略,不是跟著起舞,而是懂得避險。

(作者為東海大學中國大陸暨區域發展研究中心副執行長)