高鐵公司今年9月22日推出「寧靜車廂」服務,主打「禁止講電話」、「降低交談音量」、「電子設備全程靜音」等規範,該政策上路後,引發家長與親子團體不滿。許多育兒家長指出,孩子在車上哭鬧、說話本屬自然行為,如今卻擔心會被投訴、被列車員勸導甚至請下車,感受到前所未有的旅程壓力。立委張雅琳和林月琴今(14)日共同召開記者會,呼籲高鐵公司聽取家長心聲調整寧靜車廂政策,共同創造育兒友善空間。

張雅琳指出,高鐵推出「寧靜車廂」的出發點是希望提升品質、讓旅程更舒適,值得肯定,但長期以來社會上對孩子聲音給予的各種指教,累積家長對大眾運輸工具的焦慮。她引用聯合國兒童基金會在「兒童友善交通與道路安全指引」中,提及公共運輸應讓家庭能安心使用。因此,若制度上讓「家長擔心被投訴而不敢帶孩子搭車,或讓孩子被視為潛在的「噪音來源」,就違背了兒童友善社會的精神。張雅琳表示,台灣推動少子女化政策多年,除了補助或托育資源,更需要打造能支持家長育兒的日常環境,公共運輸不只是移動工具,更是社會共融的公共空間。張雅琳呼籲,高鐵公司應進一步思考,車廂分區或寧靜車廂範圍,強化車廂兒童友善的宣導與人員訓練,兼顧秩序與安靜的同時,給予家長與孩子一個被理解的空間。

林月琴指出,該政策初衷雖立意良善,旨在降低噪音、提升乘車品質,但台灣民眾整體乘車禮儀已相當成熟,若僅為宣導禮儀而全面推行「寧靜車廂」,恐流於多此一舉,未能切中問題核心,真正的問題在於公共運輸「親子友善」的缺乏。高鐵尚未明確規劃「親子車廂」或家庭友善空間,卻先行要求全面安靜,讓育兒家庭承受不必要的壓力與焦慮。而高鐵近期發放貼紙、小點心安撫孩童的做法,也容易讓家長與孩子被標籤化,忽略孩童哭鬧是自然表達需求的行為。林月琴強調,高鐵應參考國際經驗,評估多元車廂分區與彈性管理機制,並強化列車人員教育訓練,在面對嬰幼兒哭鬧等不可控情況時,應以同理心與包容的態度處理。同時,政府與社會也應共同推動「寶寶哭泣,我OK」的公共運輸文化,讓家長不再需要為孩子的存在而道歉。

家長代表王景弘表示,高鐵推行服務品質提升,應以提高乘客服務體驗的角度,寧靜車廂的政策本意良好,但沒有設定清楚的目標,也沒有將所謂的交談音量等執行細節定義清楚。難以置信這是過去高品質服務的高鐵會推行的政策,導致乘客與乘客、乘客與行車人員的衝突,此政策應審慎檢討,且讓乘客能在彼此理解,而不是彼此檢舉的立場上有良好的高鐵搭乘體驗。

台語路協會公關部主任陳薏安指出,過去曾居住以色列,觀察到當地高生育率的關鍵,在於社會大眾對孩子行為的理解與尊重,這種對家庭友善的社會文化氛圍,讓人民更願意生養孩子。陳薏安呼籲,帶孩子外出,本應是家庭日常的一部分,但現行制度與社會氛圍卻讓父母承受過多壓力,也會讓其他年輕人擔心未來若生養小孩將遇到困難,感受到養育壓力。他指出,提升生育率,政府不應只著重在補助與設施,更要關注公共政策如何制定,才能打造一個讓家長能自在、安心的帶孩子出門的公共空間。

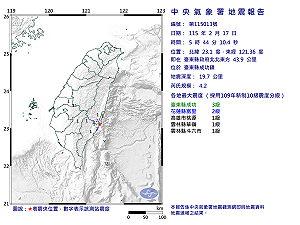

當前熱搜:快訊》19:00臺中市近海發生規模4.0有感地震 最大震度臺中市梧棲、彰化縣彰化市3級

台灣親子共學教育促進會理事李佳紜則呼籲,高鐵公司應檢討「寧靜車廂」政策。李佳紜說,該政策讓許多家長害怕帶孩子搭高鐵,擔心孩子說話、哭鬧會被投訴,造成隱形壓力。她呼籲高鐵應從「理解多元」出發,打造能共融不同年齡與需求的公共運輸空間,讓父母與孩子都能自在出行,而非被迫沉默。

參考歐美及日本列車政策,都是依據各族群多元需求,安靜與友善並不衝突,重點是規劃設計是否有體貼不同乘客的使用情境。出席者也透過今日記者會提出4點訴求,呼籲高鐵公司及交通部正視親子需求:

1.檢討「寧靜車廂」政策適用範圍:應重新評估是否適合在全時段、全車次全面推行,避免政策過度僵化,忽略不同乘客需求。

2.明確訂定3C產品使用規範: 對電子設備使用應清楚說明音量、耳機及通話等限制,並加強宣導,讓乘客理解並遵守規範。

3.建立例外與保障機制: 政策文字中應明確排除「嬰幼兒及特殊需求旅客」,列車服務人員應接受相關情境訓練,避免誤導、誤判或歧視。

4.推動試辦與意見回饋制度: 建議以試辦期方式推行,蒐集各族群乘客意見,定期公布爭議與改進報告,確保政策真正落實「尊重多元乘車需求」的精神。